土曜日にSundayLABという社会人の勉強会に呼んでもらって講演をした。

SundayLABが何かについてはこのリンクを押してもらえばよくわかると思う。数名の中心メンバーの方々がいて、月に一回程度、その時々でいろんな分野の人に声をかけて講演をしてもらう。今回は『テレビは生き残れるのか』を読んでくれてぼくに声がかかったのだけど、別に何か本を出した人に限らず、何らかの活動をしている人、場合によってはメンバーの誰かが話すこともあるそうだ。

テーマもメディアの話に限らず、教育関連だったり社会問題についてだったり、様々。震災後にはメンバー有志で被災地にボランティアで行ったりしたそうだ。社会人の勉強会というと、へたをすると何かお仕事につなげようという下心ありありな集まりなものも多いけど、SundayLABにはまったくそういう匂いがない。いい意味でピュアなのだ。

中心になっているのは30代後半の皆さんで、1999年に起ち上がったそうなので、もう12年間続けているそうだ。よくそんなに続くものだなあ。

ぼくの講演は「テレビというビジネスモデルの絶望と希望」と題して、本に書いたことをある側面から切り出したようなもので、メディアコンテンツ業界の人じゃないと面白くないかなあと危惧もしたけど、皆さん熱心に聞いてくれた。

彼らがはじめたタイミングではネットはまだ始まったばかりだったし、ソーシャルメディアなんか当然なかった。でも彼らの活動はソーシャルだなあと思ったんだな。そういう意味では、いまの空気を先取りした活動だったのかもしれない。

彼らは20代の頃、この勉強会を始めたわけだけど、ぼくは自分の20代の頃を思い返した。なーんか全然ちがうよなー。

ぼくはいわゆるバブル世代で、大学に入って東京に出てきて就職して大人になった、というのがぴったし80年代だった。87年に就職して新人類とか言われつつ、93年にフリーランスになったらどうも景気が悪くなっていて、「あれはバブルというものだったらしい」と言われるようになった。

日本経済のピークと自分の若者時代が重なっていた。

そしてぼくは、80年代の空気が嫌いだった。いつもどこか納得できない、うっ屈した日々を過ごしていた。その悶々とした空気から脱出するにはコピーライターとして賞をとってフリーになるしかない!とシャカリキにコピーを書いていた。

広告代理店にいたのだけど、真面目な話がしにくかった。西麻布に新しくできたイタリアンの店の話とかができないと同僚と話ができなかった。クリスマスにはガールフレンドを名のあるホテルへ食事に連れて行かないとまずい、という世の中だった。

政治とか経済とか社会問題とか、そんな話題はご法度だった。しらけちゃうよ。そんな小難しい話。そんな中でぼくは、何を話せばいいのかわからなかった。

あとで、あのころはバブル時代という、きわめてリッチな時代だったのだと知った。でも自分自身はちっともリッチではなかった。確かに実家に帰ると親戚の話題がNTTの株価になっていてびっくりしたりはした。でもB級代理店の若造は安月給だった。ボーナスを前借りできる制度があってぼくは毎月借りていた。だからボーナスはいくらも残らなかった。

当時の中年世代は金回りが良かったようだ。マンションを転売したらすごい値段になったと上司が喜んでいた。それから、会社の金が使い放題だった。経費と称していろんな金が落とせた。でもそれができるのは売上を持っている営業マンだった。それから、CMプランナーも予算を持っていた。コピーライターはお金にかかわることが全くなく、だから会社の金も使いようがなかった。ぼくはとにかくひたすら、毎日深夜までコピーを書いていた。

ほんとうにつまらない時代だったと思う。

よかったのは、つまらないと感じていたので、とにかくコピーを書くしかなかったことだろうか。

いまの若い人は、会社の金だって使えないだろうし、経済的には20年前よりそうとうしんどいだろう。それに日本という国のどん詰まり感といったらないだろう。希望がこれっぽちも持てない国で成人してしまうのはさぞ切ないと思う。

でも、どうなんだろう。

経済的にいいのは、精神的にはいいのだろうか。会社の金で遊べるより、手弁当で勉強会をやる方が何百倍もいいと思う。それが受け入れられるいまの時代の空気は、ぼくは素直にうらやましい。

80年代にぼくたちは、希望を持っていたように見えて、幻想しか持ってなかった。そして心のどこかで、それが幻想だと気付いていたんじゃないだろうか。

いまは希望が持てない。でも希望が持てない状態というのは、希望を見つけ出そうと、希望をなんとか産み出そうと頑張る。それこそがぼんものの希望なのではないだろうか。NTTの株価がすごいとか、マンションがすごい値段で売れたとか、そんなことに希望はない。そして実際にその希望は幻だった。

ぼくはもう若者ではないけれど、いまの時代を面白がっている。ああ、やっとこういう世の中になったな!と明るく受け止めている。つまりぼくも、80年代よりもいま、希望を持っている。

ぼくにできることが、ありそうだぞ。いまならぼくも、世の中を変えることに加担できそうだ。

ああ面白い。うん、素晴らしい!

そんな気持ちにSundayLABはあらためてしてくれた。うん、みなさん、ありがとうね!次回はぼくもひとりの参加者としてお邪魔しますよ!

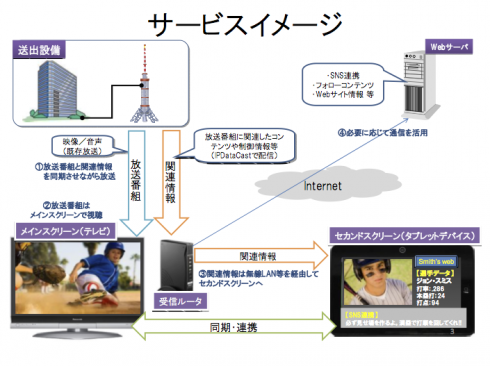

マルチスクリーン型放送の概念図

マルチスクリーン型放送の概念図 NEWS WEB 24(1月12日深夜)

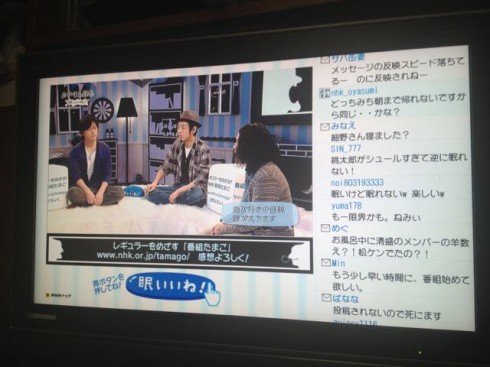

NEWS WEB 24(1月12日深夜) おやすみ日本 1月9日深夜0時50分から

おやすみ日本 1月9日深夜0時50分から