去年の秋から、スマートテレビ研究会に参加してきた。慶応大学のメディアデザイン研究科の中村伊知哉教授が座長となり、大学院の皆さんが運営してきた。多様な事業者から参加者が集まり、月一回の会合が催されてきた。野村総研の山崎秀夫さんや情報通信研究所の志村一隆さんがオブザーバーとして名を連ねておられ、その中にぼくも加えていただいたのだった。

毎回、何らかの発表があって、ある回では放送局の取り組みが、別の回ではキャリア系映像サービスの取り組みが、またある回ではスマートテレビ上での広告のイメージが語られた。自分一人では得難い知識や知見が得られて大変勉強になった。

その研究会も先日の会合で最終回となり、いったん活動が終了に向かう。3月にはシンポジウムが企画中なので、いままとめられつつあるレポートとともに、世間に成果を公開することになる。シンポジウムが確定したらここでも皆さんにお伝えするのでぜひ見てほしい。

さてこの半年、会合を重ねてスマートテレビがだんだんわかってきた。何がわかったかというと、まだまだわからない、ということがわかったのだった。

容易に想像できるし、すでにはじまっているのはVODサービスだ。放送と、自分で録画した番組を見るだけだったテレビで、多様な番組や映画が視聴できるようになる。

はじまっているとは言え、まだまだ見えない部分がいっぱいある。個別課金か定額制か。操作性とインターフェイスの問題。どのプラットフォームが優位に立つのか。日本独自のプラットフォームは伸びるのか。電通仕切りの”もっとTV”とやらはどうなるのか。

でもVODはスマートテレビのサービスの一部にすぎないはずだ。概念上でのスマートテレビとは、iPhoneやiPadがテレビ受像機に乗っかったようなもので、映像に限らず多様なサービスがアプリを通して使えるようになるはず。

例えば天気予報や株価情報が、ワンクリックで見られるようになる。あとは・・・そうだな、グルメ情報とか?交通情報とか乗り換え案内みたいなもの?

そういう、生活に必要な情報を引き出せるコンシェルジェ的なサービスの集合体がスマートテレビ・・・のはず、なんだけど、どうも具体的にイメージしづらい。それに、iPhoneでできることはiPhoneでやればいいんじゃないの?・・・

うーん、どうもイマイチくっきりしてこないねえ・・・

それから、スマートテレビが進むと、これまでのテレビが”なくなる”わけではない。ここにも注意が必要だ。テレビ放送は、スマートテレビの多様なサービスのひとつになる。けれども、いちばん使われるものでもあるだろう。

人間は、自分が何をやりたいかを自分で考え続けるほど、能動的ではないからだ。むしろ、自分がいま何を得ればいいか、何を視聴すればいいか、誰かに決めてほしいのだ。だって自宅のリビングルームでは仕事してるわけじゃないんだから。基本的には、仕事が終わって帰宅してから、あるいは休日の”どうでもいい時間”をのんびりリラックスして過ごしたいのだからね。

“放送”がまったくなくなりはしないだろう。重要な一部、として一定の領域は放送が占めるのだと思う。

えーっと、もう少し整理していこう。次回以降でね・・・

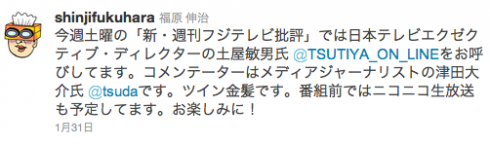

フジテレビのアナウンサーお二人を挟んで、両金髪が・・・

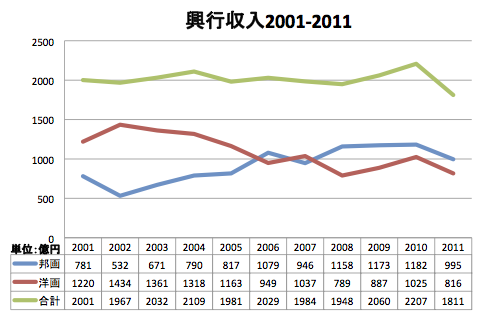

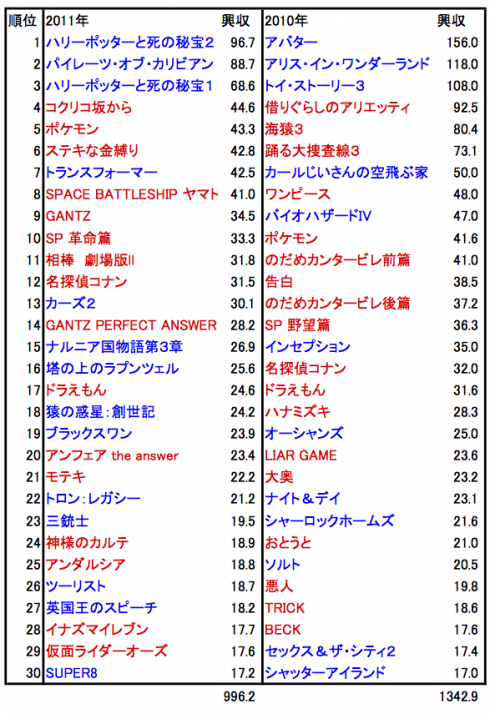

フジテレビのアナウンサーお二人を挟んで、両金髪が・・・ 興行収入の単位は”億円”

興行収入の単位は”億円”