50才になっちまった。

30才になった時は、ようやく一人前だと思ったし、40才になった時は、いよいよ責任感持たなきゃと意気込んだもんだった。でも50才はなあ、もう、どうあがいてもおっさんだし、新しいことに挑戦だとか言ってる場合かそんな年じゃもうないだろと自分で自分に言いたくなる。

50才はもう、老後まであと一歩で、第二の人生どうしようとか考えてないといけないんじゃないか。まあ、でもぼくの周りにはぼくより元気で革新的で新しいこと好きな先輩たちがいっぱいいるから、うだうだ考えることもないかな。

節目の年を迎えると、いろいろ振り返ってしまう。小学生の頃、中高の頃、大学の頃、と少しずつたどっていって、長らく思い返すことのなかった学生時代の友人のことを思い出した。

ぼくは大学に6年間いた。つまり留年したのだ。東京大学には駒場で過ごす教養課程と本郷に通う専門課程とある。その教養課程を4年かけてしまったのだ。試験をさぼったの。

九州の、超のつく進学校を出て東大に入った自分がなんだかカッコ悪い気がしていたのだ。いわゆるレールに乗ってる?そのまま大学出て就職して、ってことでいいわけ?おれの人生、そんなにわかりやすいことでいいの?

要するにものすごく自意識過剰で屈折した若者だった。大学に通うより、下北沢の怪しい居酒屋で知りあった変なやつらとつるんでる方が楽しかった。怪しい場所で怪しい人たちと交流している自分っていい感じじゃんと思っていた。

夜な夜な集まるうちに、似たような仲間ができていった。似たような仲間というのは、ぼくと同じように少しずつ屈折した自意識過剰の、ご立派な大学の若者たちだ。ぼくと同じように素直に社会に出ることに納得がいかず、何かをしようともごもごしていた。それぞれ、ちょっとだけ何かをやってたりした。つまり、音楽をやってるとか、芝居をやってるとか、そういう類いのことだ。ぼくはぼくで、8mm映画で短編を2本つくっていた。映画監督になるんだと恥ずかしげもなく言っていた。

そんな仲間の中心に、ジンがいた。

ジンは一橋大学の一年上だった。優しい顔立ちで、男らしいというより童顔の少年だった。誰かの紹介で知り合って、すぐに打ち解けた。でも意気投合したというより、性格的にも指向的にもちがっていて、そのちがいをお互いにけなしあっていた。

当時のぼくからすると、ジンはうだうだしていた。ぼくは、何かに興味を持つと、よしやってみよう!とすぐに身体が動くのだが、ジンは屁理屈を言う。直接関わろうとせずにわかったようなことを言う。そこにぼくはいつもイライラして、なんで動こうとしないんだよと攻めた。

境はさあ、わかってないんだよなあ。ジンはいつもそうやって余裕ある上から目線の態度をとりたがった。でも根が優しいので、完全に上から目線には結局立てず、ボロが出た。あんたはさあ、女々しいよね、いつもね。ぼくはそうやってけなした。けなしながらも嫌いではなかった。むしろ好きだった。自分にはないものを持ってるやつだった。女々しいけど、深みや知性は持っていた。それはぼくにもわかった。

人間はさあ、堕落に向かって落ちていく存在なんだよ。そういう自虐的なことを好んで言っていた。長くつきあっている女の子がいて、おれは彼女といるとどんどんダメになるんだ、あいつは魔性の女なんだ、でもあいつから逃れられないんだ〜〜。よくわからないけど、いつもそんなことを言っていた。

恋人がいるくせに女性にはだらしなくて、きれいなコと出会うとすぐにもたれかかろうとした。ちゃんと口説くんじゃなく、言葉通りもたれかかるのだ。今日はずっと一緒にいてくれよお〜。すぐにそんなことを言うのだ。

こうして書いていくとどうしようもない男だ。バカタレだ。そうだった。ほんとにバカタレだった。

バカタレがある日、境、雑誌を作るぞ〜と言い出した。バカタレがはじめて本気で何かに取り組むと言い出した。いいじゃん!おれも手伝うよ!ぼくはそう言った。おう、手伝ってくれ〜!

カウンターカルチャーという言葉を使って、いま20代ぐらいの人はどれくらいピンとくるのだろう。その頃、80年代前半、そんな概念があった。マスメディアがとりあげるのとはちがう、世の中の潮流に抗う文化の流れがあった。当時はあったのだ。サブカルとも言ったが、ぼくらはカウンターカルチャーという言い方の方が好きだった。

カウンターカルチャーの側の自主出版的な雑誌、という動きは当時すでにあった。ロッキンオンはとっくに立派な雑誌だった。ぴあやシティロードなんていうカルチャー紹介雑誌が元気だった。

東京おとなクラブという雑誌もあった。ジンはそれを見せてくれた。マスメディアが扱わないような、そしてぼくらにとってそそる題材を扱っていた。エンドウさんという人が作っているのだという。いまのアスキー総研・遠藤所長だ。ぼくが遠藤さんに対し無条件に敬意を払うのは、東京おとなクラブへのリスペクトがあるからだ。

ジンは、自分たちと同世代の表現者の活動を扱う雑誌をやりたいと言うのだった。東京おとなクラブを意識しながらも、ジンなりに考えたコンセプトだった。

何回か打合せをしたんじゃなかったかなあ。ジンがいろんな人を紹介してくれた。盛り上がる一方で、ちっとも具体化してないようにも思えた。で、どうするんだよ?いやまあ、もう少し考えを広げたいんだよ。そんな会話をジンとした。

ある夜だった。またもや下北沢の居酒屋で飲んで軽く酔っぱらって帰宅した。そう言えば今日はジンがいなかったなあ。四畳半一間の狭くて小汚いアパートで、もう寝ようとしていたら、電話が鳴った。「もしもし」「あ・・・境・・・さんですか?」中年の男の声が探るように聞いてきた。「はい、どなたですか?」「・・・ジンさんの、お友達・・・」「そうですけど、どなた?」「あの・・・いま・・・ジンさんの部屋におるんですが・・・もしよかったら、来てもらえないですか?」「・・・は?・・・」

さっぱり状況がつかめなかった。ジンの部屋に、ジンじゃない人に会いに行く・・・ジンはどうしてるんだ?・・・

到着すると、ジンの部屋に二人の中年の男がいた。ジンについて質問してくるのでちょっと不愉快になった。そういう顔をしたと思う。中年が言った。

「実はジンさんは、団地の上から飛び降りて亡くなったんです」

どういうことか、すぐにはわからなかった。

彼らは刑事で、見つかった遺体から身元を割り出し、ジンの実家に連絡する一方、本人の部屋で遺留品を見繕っていたところ、電話帳が出てきてぼくに電話したのだそうだ。

ようするに、ジンは自殺したのだった。

呆然とした状態で帰宅し、とにかく寝た。何をどう考えればいいのかもわからなかったのだ。

翌朝、何人かの友人に電話してジンのことを伝えた。遺体はS警察署にあると刑事達から聞いたので、みんなで行くことになった。

7月か8月か忘れたけど、とにかく夏だった。よく晴れた日で暑かった。ようやく警察署にたどり着いたら、少し前にご実家の親御さんが遺体を引き取っていったばかりだと言う。

ぼくたちは死んだ状態のジンとは会えないままになってしまった。

仕方がないのでみんなで”現場”に向かった。希望ケ丘団地という集合住宅。その端にある階段の4階から飛び降りたという。団地は6階建てだ。

6階建ての希望ケ丘団地の建物の4階から飛び降りた。「賭けたんじゃないかしら」誰かが言った。あえて4階から飛び降りて、生きるか死ぬかに賭けた、と言っているのだ。

そうなのだろう。ぼくもそう思った。その場にいる友人たちはみんなジンのことをよく知っており、だからみんなそう思った。うじうじした賭け。ジンならやりそうだ。わざわざ希望ケ丘団地という名前の建物まで行ったのもホントに情けない。死んでもバカタレだ。

その後、ジンを中心にした仲間たちとはあまり会わなくなった。ぼくはその後一カ月くらい、毎日ぼーっとしながら過ごした。ジンの一件をどう受けとめればいいのかわからなかった。そもそもジンが死んだということが事実なのかもわからないという気さえした。ただ、自分の胸の中にぽっかりと穴があいたようでもあった。毎日のように会っていた人間が突然いなくなると、胸の中に穴があくのだ。

やがて前期試験の日程がやって来た。もう教養課程4年目で、ここで専門課程に行かないとまずい、というタイミングだった。ぼくは、とにかく試験を受けようと思った。試験を受けて専門課程に行って、とにかく大学を出て世の中に出ようと、そうしなきゃダメだと思ったのだ。レールがどうのとか、四の五の言わないで、何しろ世の中に出なければ、何も始まらない、始められない。そんな当たり前のことにようやく気づいた。

ジンと一緒にぼくの中の何かも死んだのかもしれない。自分の中のバカタレが死んだのかもしれない。うじうじ屁理屈こねて、レールに乗るのがとか、納得がいかないとか、いろいろ言葉にしてるけど、要するにこのまま世の中に出るのが怖かったのだ。自信がなくて、どうしたら世の中と向き合えるのかわからなかった。そのくせ自意識過剰なので、ガラスのようなプライドをこわごわ、おそるおそる割れないように保つので手いっぱいだったのだ。

一方で、こうも思う。あの頃のぼくたちにインターネットとソーシャルメディアがあったら形にできてたんじゃないか。雑誌?いいねえ!とりあえずオンラインではじめようよ!WordPressでフォーマット作ってみるから。そんなことで、情報発信はできる。

おっと、すっかり長くなっちゃったね。何しろ50才になったもんでね、ちょっとノスタルジックな気分なんだ。でもおそらく、また日常に追われるうちに忘れてしまう。

次に思い出すのは・・・赤いチャンチャンコを着る時かな?

深田さん、勝手に使ってすんまそん

深田さん、勝手に使ってすんまそん

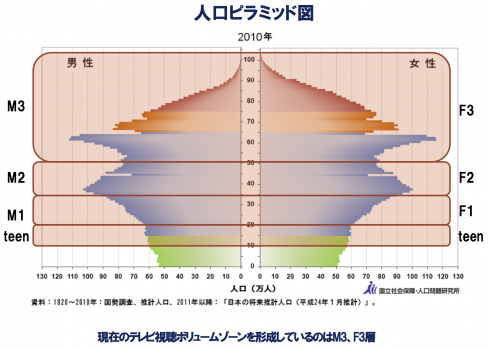

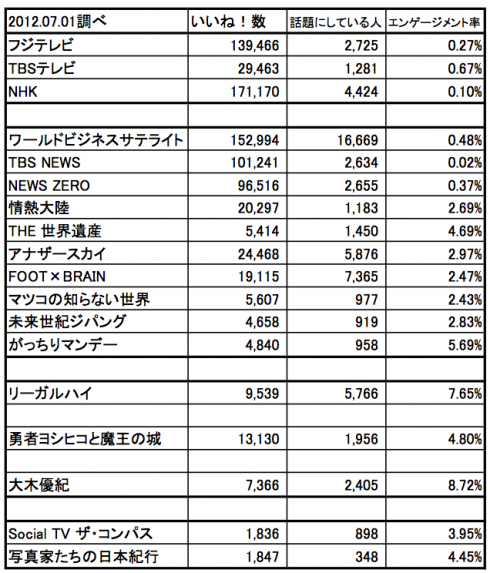

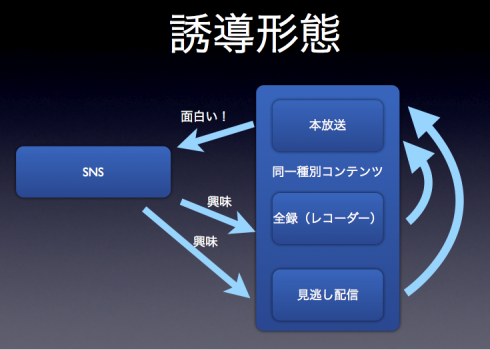

(西田さんの配布資料から書き写したもの。もちろん、ご本人の許可を得ているからね)

(西田さんの配布資料から書き写したもの。もちろん、ご本人の許可を得ているからね)