28日金曜日の深夜、正確に言えば29日土曜日の午前0時45分から、TBSで『大炎上生テレビ オレにも言わせろ』というなんだかラディカルなにおいの番組が放送された。

この番組はTBSのソーシャル大臣、じゃないけど、TBSの人気Twitterアカウントの運営者でもあり、ひとりのプロデューサーでもある山脇伸介氏によるものだ。どんな企画かは、ご自身が”あやとりブログ”で【『大炎上生テレビ オレにも言わせろ!』 やって楽しい!見て楽しい!新しいテレビ体験にできるのか!?】と題した記事を書いているので読んでみよう。なるほどそういうことかと。とくにバスキュールが制作した”サッカー日本代表STADIUM”というサッカー応援アプリに感激した山脇氏が、こんな風にスタンプで参加できる番組ができたらいいな、というのが発端らしい。そのできたらいいな、から2か月でそれを具現化したわけで、そのスピードとエネルギーは素晴らしいなあ。

このところソーシャルテレビ委員長的なことをやってるぼくとしては、この番組が楽しみだった。28日はまっすぐ帰宅し早めに風呂入って準備万端で放送を待った。待っていたら同じ時間にNHK Eテレで『ニッポンのジレンマ』をまたやると気づいて慌てたけど。ジレンマの方は0時からだったので、録画しておいて途中まで観るしかないなとかつぶやいていたらジレンマの丸山さんから残念そうなコメントをもらったりした。すんません、丸山さん!録画したやつまだ観てないっすわ。

そんなこんなで、ジレンマを途中で諦めて0時45分、チャンネルをTBSへ。怪しげなムードで『大炎上生テレビ』がはじまった。

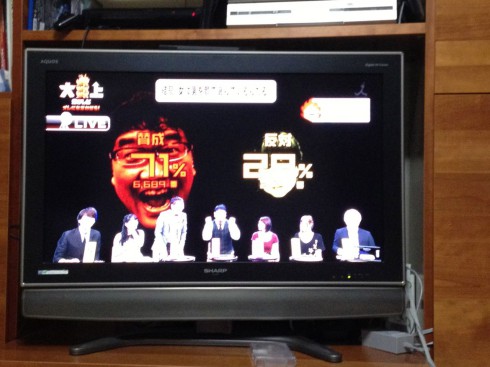

TBSの田中みな実アナウンサーを司会役に、カンニング竹山、アンジャッシュ渡部、眞鍋かをり、鴻上尚史、津田大介、アイドリング!!!菊池亜美、AV女優西野翔というメンバー。それぞれが「オレにも言わせろ!」な問題提議をし、それに対して視聴者の賛成反対の投票を受け付ける、というのが番組の大きな骨子。そこにTwitterを駆使し、新たなシステムを開発した双方向の仕組みが使われる。それが果たして、”新しいテレビ体験”をもたらすのかどうか、というのが見どころだ。

例えばカンニング竹山が「結局、女は顔で男を選んでる」と主張。中身が大事だとかルックスだけじゃないとか言いつつ、結局顔なんやろう!と問いかける。これについて、視聴者は賛成か反対かに投票できるのだ。

この番組でもっともポイントだったのが、この投票だ。PCやスマートフォンで特設サイトにアクセスすると、写真のような画面が出てくる。司会の「さあ投票をどうぞ!」のコールに合わせて投票できる状態になり、投票が済むと「賛成に投票した」ことが表示され、その結果が集約される。

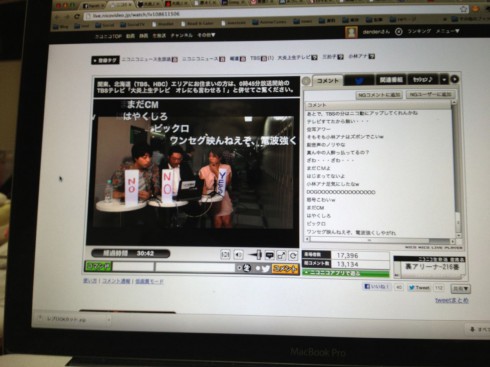

つまり視聴者はこういうダブルスクリーン状態で視聴することになる。ぼくはPCだったが、スマートフォンでもタブレットでもいいわけだ。(※以下、番組やサイトのキャプチャー画面を使っています。問題あったら言ってくださいねー)

投票を締め切ったあと、結果がテレビで表示される。こんな感じね。

ちなみに、ニコ生でも同時に放送していた。でもこっちはほとんど観なかったなー。

へー、そうなんだ。ふーん。と、あっさり受けとめるだろう。でもこれね、けっこう大変なことだと思う。

生放送の進行に合わせて出演者の主張が出てくる。それに合わせてネット側もビジュアルを、主張する出演者と主張内容のテキストに変えていく。投票のタイミングには投票可能な状態にし、締め切ったら投票できなくする。そして結果を計算する。この一連がスムーズじゃないと、シラける。テレビの進行にぴったし合わせてネット側が表示を変える、しかもテレビ視聴者がもたらすものすごいトラフィックに耐えながら。

この番組では、見事に最後まで途切れたりトラブったりせず進行していた。まあ途中で主張する人が突然変わったりしたとこには合わせられなかったけど。でも、投票時に動かなくなったりしなかった。

ここは、さすがバスキュール!というところなんだろう。いや素晴らしいよ、朴さん。

テレビとネットを有機的に連携させようとする時に、必ずトラフィックの問題が出てくる。ネットでは一度に数万人のアクセスでも大変なことだろう。でもテレビの視聴者はその10倍〜100倍の規模で動く。その並外れたトラフィックをこなして為すべきことを為すのは相当な技術と経験が必要ではないかな。

少なくとも今回、大きな問題なくテレビとネットがリアルタイムで同期できていた。うん、やっぱすごいぜ!

そういうテクノロジーの面は満足できていたけど、正直言って内容的には何がなんだかわからないうちに終わってしまった感じは否めない。意外にAV女優がハラハラすることを主張するところがいちばん面白かったかな。主張の幅があまりにも広くて、ふざけたい番組なのか討論させたい番組なのか、はっきりしなかった気がする。竹山的な過激な言論にのっかっちゃうか、AV女優のすれすれな方向に走るか、津田大介のジャーナリスティックな方向に行くのか、はっきりしてた方が良かったんじゃないかな。そして、ネット上の皆さんの言ってることは、ジャーナリスティックな方向を望んでいるように思えた。

そうそう、びっくりしたのは、この番組のハッシュタグ(#炎上TV)を追っていると、滝のようにタイムラインが流れていた。ソーシャルに住む人びとの期待は高かったってことじゃないかな。「オレにも言わせろ!」ってみんな思ってるんだろうね。

でもとにかくこの番組の試みは大胆で意義深いと思う。ソーシャルテレビの歴史に確実にマイルストーンを築いたと言えるだろう。こういう、スピード感、とにかく走ってみよう感こそが、メディアの未来を切り開くんだと思うなあ。

この秋から、ソーシャルテレビ的な試みが増えそうな予感がある。思ったより事態は速いスピードで動きはじめているようだ。ほらほら、あなたもウカウカしてられないかもよ!・・・あ、ぼくもだ!