「新聞研究」という雑誌がある。前に「調査情報」という雑誌に寄稿したことを書いたでしょ。あっちはTBSメディア総研というTBSグループの総研が出している雑誌だった。「新聞研究」の方は、日本新聞協会が出しているもの。「調査情報」も歴史ある刊行物だったけどこちらも1947年創刊の由緒ある雑誌だ。・・・でも、勉強不足のぼくはコンタクトをいただくまで知らなかった。いや、面目ございません。

「地デジ完成後のメディア環境」という特集で、ぼくは「テレビはどう進化するか」のタイトルで、ネットによってテレビがどう変化しはじめているかを書いた。まあ、ここで書いてきたことのまとめ記事みたいなものなので、ここを読んでくれてる人なら、慌てて読まなくてもいいかも。

ただ、テレビ論メディア論が気になる人には、とても充実した内容になっていると思う。電通総研の井上さんという方がVODについて書いていて、噂の”もっとTV”についてふれている。ここに書いていることが”もっとTV”のベースになっているとしたら、けっこう期待しちゃうなあと思いましたぞ。

この特集の中で驚いたのが、ローカル局に関する2つの記事だ。北海道テレビの上杉さんが書いているものと、静岡新聞の大石さんが書いているもの。よく、次の時代を切り開くのは周縁の動きだと言われる。まさしく、いまローカルメディアで起こっている革新がよく伝わってきた。

北海道テレビ、通称HTBはもともと、”進んだテレビ局””成功したローカル局”として知られている。「水曜どうでしょう」という番組を制作し、全国で人気を得たのだ。何それ?という人には、大泉洋を送り出した番組だと言えば少しわかるかも。

この番組については拙著『テレビは生き残れるのか』でもふれたので、読んだ人なら思い出すでしょ。ローカル局制作の番組が、全国のローカル局に買われて放送された。しかも、ネットワークと関係なく売れた。ちょっとした革命を起こした番組だ。

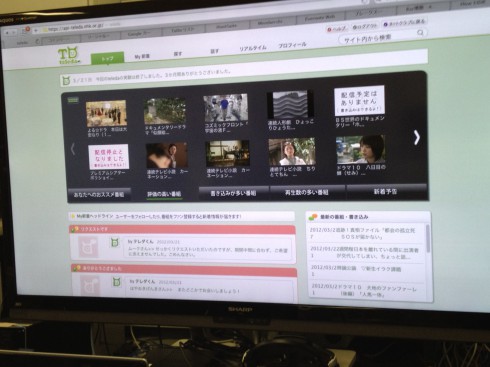

「水曜どうでしょう」はひとつの例に過ぎず、HTBはデジタルコンテンツでも、アジアとの連携でも進んだ取り組みをしている局だ。そして今回の記事では「HTBオンデマンド」を開始した様子が書かれている。ええー?!ローカル局が独自にVODサービスを起ち上げたんすか?!すごいっす!もちろん、「水曜どうでしょう」のようなオリジナルコンテンツを持っているからできることなんだけど、自力でVODを持ったのは画期的、意欲的だ。

また、データ放送を活用した取り組みについても書かれていて、これも驚き。データ放送はBMLという独自の言語を使うのでけっこう手間がかかるのだ。長期的な視点に立たないとカンタンには取り組めない。でも新しいことにはどんどん挑戦、という決意があるんだろうね。素晴らしいなあ!

さらにさらに、静岡新聞グループの取り組みがまたびっくりだ。静岡新聞と静岡放送はグループ会社で、その連携で新聞・テレビ・ラジオそしてネットをうまく組合せたメディアになろうとしているそうだ。”静新SBSグループ”というそうで、例えばグループのウェブサイトでは新聞記事や地域情報、ラジオ・テレビ番組の情報やアナウンサーのブログを発信している。この時点で画期的だ。だって普通、グループ会社だったとしても”いがみあう”ものだからね。グループだから団結しましょう、というのは正しい!

記事を読んで感心するのが、コンセプチュアルな姿勢だ。例えば「ほしいときに、ほしい場所で、ほしい形で」情報提供をする。そのために、メディアごとに役割分担をして情報を送り出している。テレビやネットではスピーディに、新聞は記録性を重視するといった具合。なるほどねー。

「Personal Life Assistant」というキーワードもあって、県民の生活の手助けになるような情報提供をしようということなのだそうだ。メディアとはコミュニティなのだという捉え方があり、ぼくもあやとりブログでそんな記事を書いた。だったらローカルメディアはその土地のコミュニティになれるはず。それがまさしく反映された考え方だと思う。

一方、ぼくは先日、出張のついでにあるローカル局の方とお会いした。ソーシャルテレビ推進会議に参加してくださるというので、たまたま近くに出張した流れでお会いしたのだ。

その方に聞いた話もまたびっくりで、アプリの開発やデータ放送のうまい活用などのお話をうかがった。うーん、すごいなあ。進んでるなあ。

もちろん、すべてのローカル局が”進んでる”状態ではないだろう。そういう指向があり体力も見合う局じゃないと難しいに決まっている。

「新聞研究」の今回の記事でぼくがひとつ、いつもはあまり書かないことを書いた。それは、今後ローカル局で再編がはじまるだろう、そしてそこでは新聞社の力が鍵を握るだろうということ。日本のテレビ局は新聞資本との関係抜きには語れない。県単位でのテレビ局運営が厳しくなっていく中で、新聞社が何を考えてどう動くかが、テレビ局の行く末を握るはずだ。もっと言えば、新聞社も厳しいわけで、ほんとにみんなで”どう生き残れるのか”に真剣に取り組まざるをえない。

そんな中で、”ブロック紙”とそのグループにあたるテレビ局がキープレイヤーになる。のだと思う。

再編の動きの中で、視聴者、読者、つまり市民の視点で考えることがポイントだと思う。まちがっても、会社やグループの中の人間関係ばっか見てちゃダメですよ。市民を真ん中に置き、市民に役立つメディアとは何か、を考えないと。なーんて、えらそうに言う立場でもないけど。

これがSPIDERの基本画面

これがSPIDERの基本画面

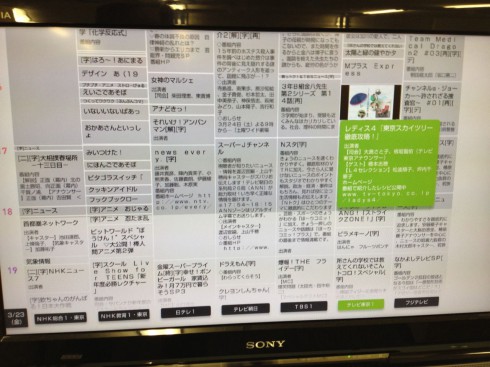

番組表の画面

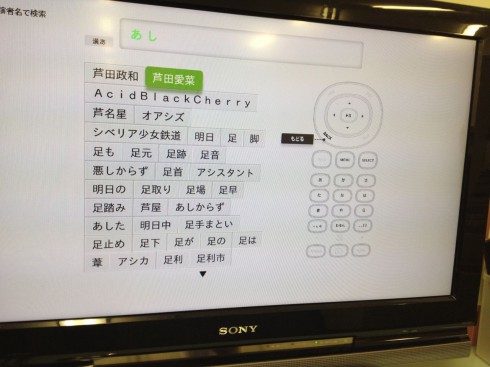

番組表の画面 “芦田愛菜”の検索する際、”あし”と入れるともう候補に出てくる

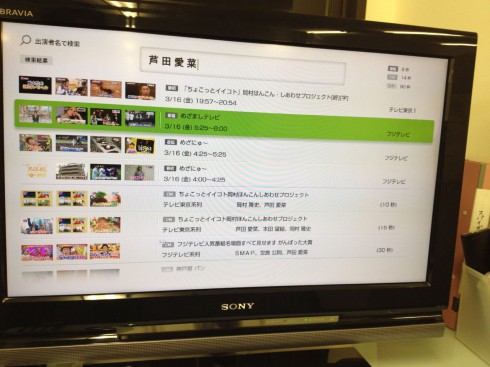

“芦田愛菜”の検索する際、”あし”と入れるともう候補に出てくる ”芦田愛菜”の検索結果がこれ。

”芦田愛菜”の検索結果がこれ。