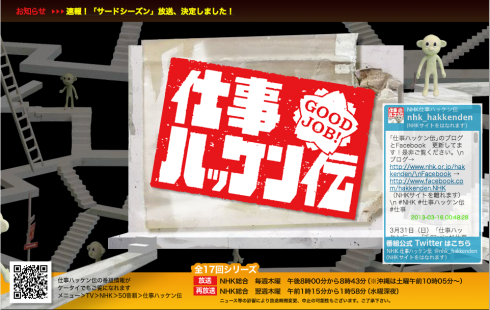

NHKの「仕事ハッケン伝」という番組がある。タレントや俳優が普通の企業に一週間入社して、ガチでその仕事を体験するというもの。”働く”ことの意義を問いたくなるなかなか引き込まれる番組だ。・・・ということを知ってはいたが、ちゃんと頭から最後まで観たことなかった。そのくせ、あれはまあ、なかなかいい番組だよね、と知ったようなことを言っていた。

その番組がまた新たに始まるにあたり、ブロガーを呼んで収録の場を見せる催しがあると言う。ぼくはその番組のプロデューサーや広報の方とお友達なこともあって、特別枠で呼んでもらえた。呼んでくれるなら行かなきゃね、とばかりに勇んで出かけていったよ。

集まったのは30人くらいいたかな?ブログを書いている皆さんらしい。学生向けメディアの記者さんもいた。

ホントは有名だけどそこに触れてはいけない広報マンが、収録が始まる前にみんなに質問したり質問を受けたりした。けっこう鋭いことを皆さんが言う。「どうしてNHKオンデマンドは有料なのか」「受信料はどういうことなの?」いやー、皆さんキッツイなー。

お友達枠で参加していた大元隆志さんがまた切っ先鋭くつっこむ。「自分はテレビは持っているが年に数時間しか観ない。公共放送であるNHKの公共性は例えば手話放送の充実などがあるようだが、手話放送が必要な人と、自分のようにテレビをほとんど見ない人と、どっちにも公共性は考慮されるべきでは。だとしたらNHKのコンテンツをテレビ放送以外でも接触できるようにしないのか」・・・大元さーん、公共放送NHKの、公共性を問うとは、キツイ。キツすぎるよ・・・でも広報マン、たじろぎもせず、切々と答えていた。さすが、いろいろ言われ慣れてるな。

さて番組が始まった。今回は吉木りさがはとバスのツアー企画に挑戦。セットが組まれたスタジオで、司会の中山ヒデちゃんと首藤アナ、吉木りさとアズマックス。そしてはとバスの方が集まってきた。ブロガーたちは、準備の間そのスタジオを見学したのち、別室に移動。モニターで番組の収録を見つめる。

取材をまとめたビデオを観ながら、間の時間にトークが入る。番組は1時間だけど当然、トークとビデオで2時間くらいかかった。あとで編集するわけだ。

正直言って、吉木りさのことをぼくはよく知らなかった。グラビアタレントで歌手でもあるとか。もちろんかわいい女性だが、それ以上何も知らないし興味も持ってなかった。

ビデオが進むとだんだん、引き込まれていった。なにしろ、ガチで仕事をするのだ。戸惑いながら必死でツアーを企画し、その実現に向けて奮闘する。吉木りさのひた向きさ、必死さにぐいぐい惹きつけられていった。

トークの時間ではヒデちゃんがうまく話を進めていく。まー、この人なんて司会が上手いんだろう!話を進めるだけでなく、みんなの気持ちを盛り上げていく。はとバスの人たちもナイスなキャラで、だんだんスタジオのエモーションが高まっていくのがよくわかった。

ビデオの中で吉木りさが苦難を乗り越えてツアーを成功させた。お客さんも満足してくれたのが映像から伝わってくる。東京駅でお客さんを見送った時、はとバスの企画スタッフが彼女をねぎらいに現れた。うれしくて涙する吉木りさ。・・・うぐっ・・・ちくしょー、見てるこっちまで涙がにじんじまうじゃんかよお・・・

無事収録が終わり、再びスタジオにブロガーも移動。質問タイムとなった。吉木りさとヒデちゃん、首藤アナを囲んで若者たちが次々に質問を投げかける。楽しく答える出演者たち。ブロガーたちは、ぼく以上に感動したようで、投げかける言葉も熱い。これに対し、誠実に答える出演者たちがまたグッと来たなあ。ヒデちゃん、いい人だ!テレビからは伝わらなかった誠実さがはっきりと伝わる。吉木りさちゃん、いい子だ!なんて素敵な女子だろう!

・・・おっ!・・・出演者たちの、この番組の、ファンになってるよ、ぼくたちは・・・

プロデューサーの河瀬大作氏は、実は11月にぼくらのイベントにゲストでお呼びした方で、「おやすみ日本」の制作者でもある。途中で少し話した時、彼は言った。「この番組のファンをつくりたいんですよ」うーん、さすがぼくがゲストに呼んだ人だ。なるほどなー。

ちょうどぼくはいま、「月刊民放」という民放連発行の雑誌で”放送局もファンを育てる発想を持つべき”というテーマの原稿を書いている。そこで書いたこととドンピシャで恐れ入った。テレビの未来を見据えて「これからはこう考えましょう」と書いたことを、すでに実践している人たちがいるじゃないの。

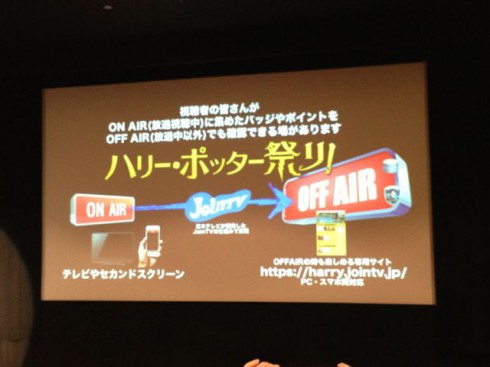

”ファンを育てる”という発想は、前回書いた日テレの「ハリーポッター祭り」にも実は流れていた。ハリーポッターファンを、というよりもハリーポッター一挙放送という企画の、ファンを育てつなぎ止めるためにJoinTVを使おうとしているのだ。だからOffAirも大事になるのだ。

ファンを育てる?つったって、ブロガー30人呼んで何の意味があるの?視聴率につながるわけないじゃん。

そんなこと言ってわかったような顔してる場合じゃないよ。ぜんぜんわかってないなあ。

まず、ファンを育てるのは、視聴率のためじゃない。ファンをつなぎ止めることは、つまり番組を愛してくれる人とコミュニケーションすることこそが、これからのテレビ番組の生き抜き方には欠かせなくなるだろう。

そして、それができればこそ、結局は視聴率にもつながっていくはずだ。30%の大ヒット番組にするため、ではない。視聴率にすると8%になればいいよ、くらいなことかもしれないけど、でも確実に見てくれる層、楽しみにしてくれる層を保持することができれば、末長く続く番組にできるというものだ。そういう長期的な作戦が、”ファンを育てる”ということなのだ。

終了後に、大元隆志さんがしきりと感心していた。ファンになったそうだ。ほんとにいい番組だと思ったし、中山ヒデちゃんの人柄に強く惹きつけられたと言う。年に数時間しかテレビを見ない彼が、4月から毎週観るかもしれないのだ。もちろん、大元氏はソーシャルメディアの達人なので、いろいろわかって言っているのだけど、彼が本当にこの番組を毎週観るようになったら、このブロガーイベントには計り知れない効果があったということだろう。(大元さんはさっそくご自分のブログASSIOMAで記事を書いているので併せて読んでみるといいんでないかな?)

そのことの意義、重みをみんな、感じとろうぜ!これはそうとう、テレビの先にあるべきものを象徴する事例だと思うよ!

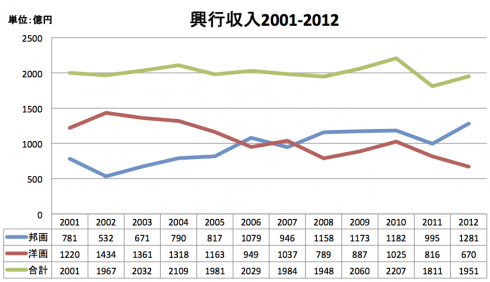

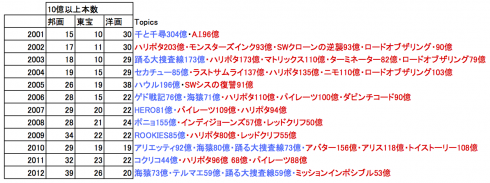

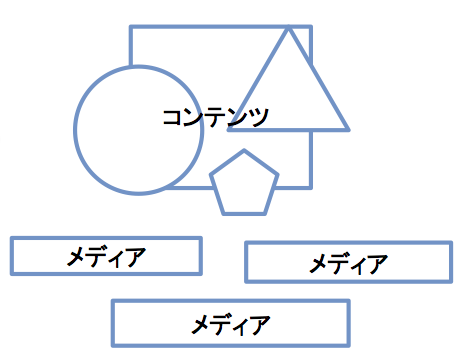

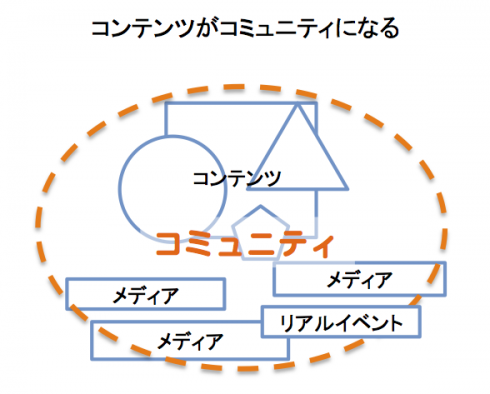

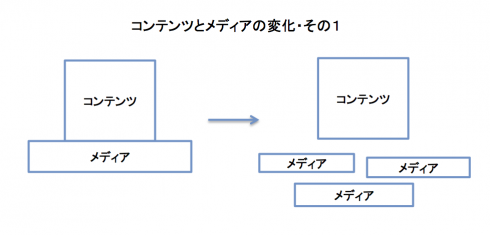

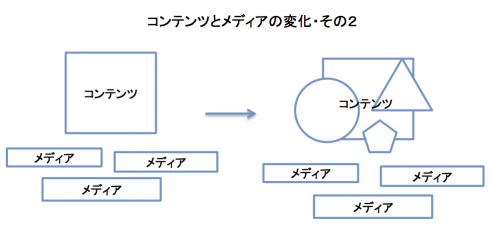

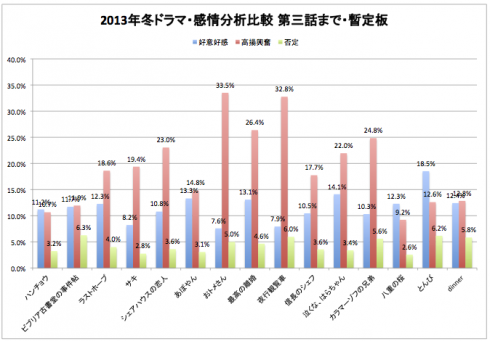

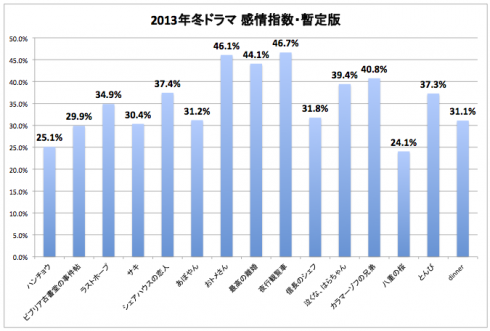

クリックすると大きく見える

クリックすると大きく見える クリックすると大きく見える

クリックすると大きく見える