こないだ書いた通り、19日にスマートテレビ研究会の公開討論会に参加してきた。緊張もしたけど、かなり楽しかったよ。

このスマートテレビ研究会は、慶應大学大学院メディアデザイン研究科・中村伊知哉教授の研究室のプロジェクトとして去年の秋から半年間展開されてきた。10月にも公開討論会があり、ぼくもパネラーとして参加したのだけど、今回は研究会の締めくくりとしての討論会がまた行われたというわけ。前回は三田だったけど、今回は日吉の方。郊外らしい素敵なキャンパスだ。

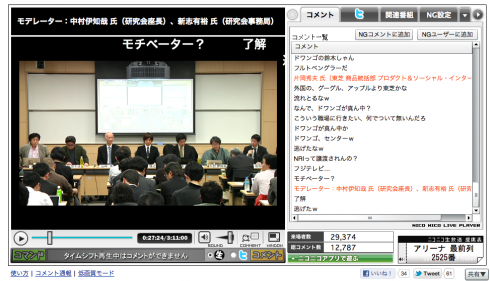

討論会はニコニコ動画生放送で放送された。アーカイブ化されているので、ニコ動のプレミアム会員ならここで視聴できる。会員じゃないけど観たいって人は、この機に会員になっちゃえばいいんじゃない?

討論会は最初に研究会の活動報告が事務局の新志有裕さんからなされた。

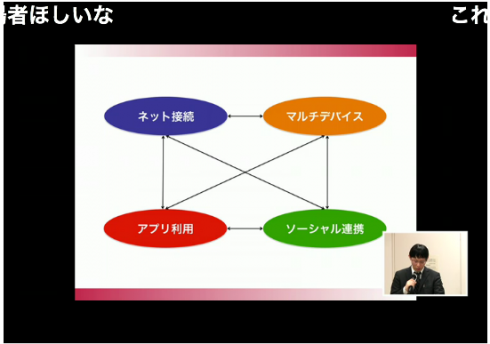

スマートテレビの定義についてはこの図がわかりやすい。まずネット接続されていることが必須で、アプリが活用できたりマルチスクリーンで視聴できたりソーシャルメディアとの連携があったり。こうした要素のいくつかが組み合わさったサービスを楽しめるのがスマートテレビだというわけだ。

こうした研究会の成果は”活動報告書”の形で文書化されているので、興味があればこのリンクから見てほしい。恥ずかしながらぼくのインタビューも掲載されている。

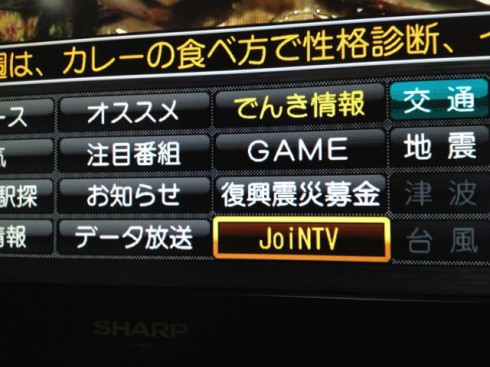

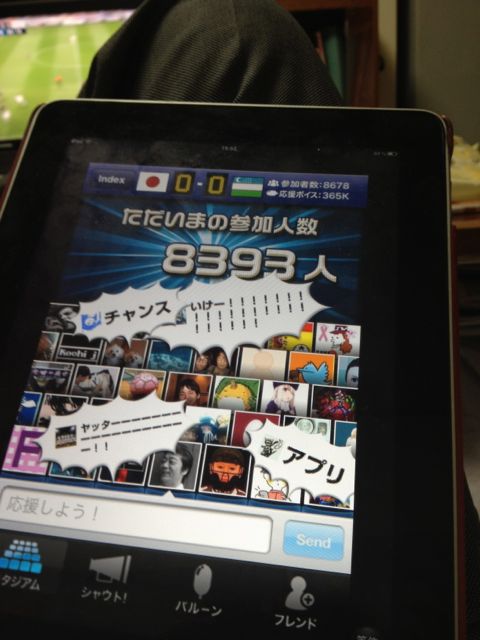

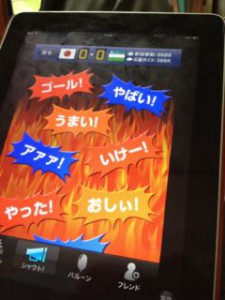

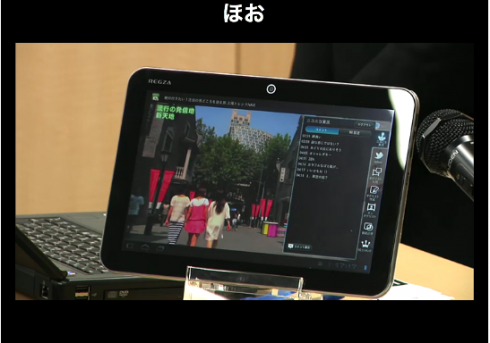

活動報告の一環として、東芝とニワンゴの強力によって試作された、ソーシャル視聴のサービスのデモンストレーションも行われた。

録画された番組をレグザのタブレットで観ながら、ニコ動での書き込みを呼び出して画面にオーバーレイして視聴できるというもので、これがそのまま使えるようになったら楽しいだろうと思った。

討論会は二部構成になっていて、第一部は「新たなサービスの展望」というテーマ。

中村伊知哉教授と先ほどの新志氏がモデレーターで、パネラーとして田村和人氏(フォアキャストコミュニケーションズという日テレ系ネットコンテンツ会社の方)とITジャーナリストの西田宗千佳氏、ニワンゴの鈴木慎之介氏、東芝の”録画神”片岡秀夫氏、そして境塾にもゲストでお招きしたことのある野村総研の山崎秀夫氏が出演された。

ぼくは客席のいちばん前にいたのだけど、ふと気づいたのが、前回との会場の空気の違いだ。10月の討論会の時はややほのぼのした空気で「へえー、スマートテレビねえ、どうなんだろうねえ、面白そうではあるよねえ」という雰囲気だった。つまり、ゆるかった。

ところが今回はぴんと糸が張っているような張りつめた空気が漂っている。「スマートテレビだよ、スマートテレビ!あんたら、これからどうなるか見えてきてんだろ。ちゃんと教えろよな、な!」と、大げさだけどただでは帰らないぞというムードだった。それくらい、この半年でスマートテレビを取り巻く空気が変わったんだろう。本気でビジネスに結びつけようという気配、意気込み。

とは言え、境塾での”仲間”な皆さんもけっこう来ていて、うれしかったけどね。

第一部では、山崎さんがテンションを上げてこられていた。こういう場の空気をつかむのが上手いんだよなあ。ぼくは、第二部を待って隣に座ってらしたNHKの元橋さんと一緒に、「山崎さん、いつもながらパワフルですよねえ」と感心していた。

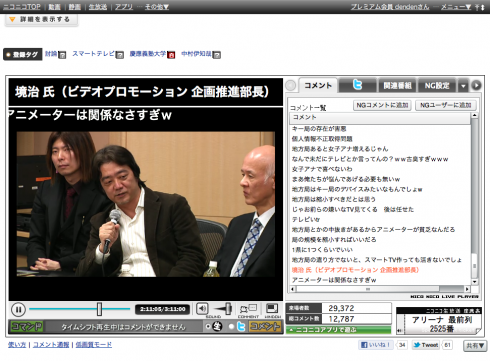

会場がホットになったまま、第二部に突入。テーマは「ビジネス・制度面の課題」。出演者は日本総研の東博暢氏、第一部に続いて山崎氏、さっき書いたNHKの元橋圭哉氏、総務省の松本和人氏、そしてぼくというメンバー。モデレーター役は新志氏に替わって上杉類氏が務めた。

![]()

松本氏は総務省からよく参加していただけたものだと感じた。そして役人的に言葉を濁すこともなく、意見を堂々と語ってくださったので良かったなと思った。

さて第二部もいよいよホットになっていく。温度を上げていくのはやっぱり山崎さん。同じくらい中村教授もぐいぐい力強い発言をしていく。引っ張られる形でぼくも含めて皆さんテンションが高まっていった。

詳しい内容はアーカイブ映像を観てもらうのがいちばんいいと思う。

何しろ第二部はテーマが「ビジネス・制度面の課題」なので、例えば既存の無料放送が後退するのではとか、ソーシャル視聴の際のオーバーレイの問題とか、広告での指標の問題とか、なかなか微妙でキワドイお題が次々に出てくる。どんどん白熱していくに決まってるわね。

ただ全般的に、”意気込み”的なところは皆さん一致していたような気がする。「おれたち変わらなきゃね、変わること楽しまなきゃね」とでも言えばいいかな。そんな気持ちが自然と共有されていた。変わらなきゃね。だから、緊張感があるし、高揚もするし、ホットにもなったのだと思う。既存の考え方とか、手法とか、ビジネス構造とか、変えないわけにはいかないよね、大変そうだね、でも面白そうでもあるね。そんな感じ。

終了後も、あちこちで名刺交換&立ち話が行われた。それはどうも、ビジネス上の社交と言うより、熱い気持ちを共有したくて話し込んじゃってたように見えた。かなり多様な立場の人たちがいたのだけど、思いをひとつにしていた気がする。

スマートテレビの議論はつまり、スマートテレビをネタに、新しいメディアのあり方を模索する議論なんだね。それはまたぼくたちの新しい姿を模索することでもある。ぼくたちの明日が、テレビの向こうに見えてくるということだろうね。

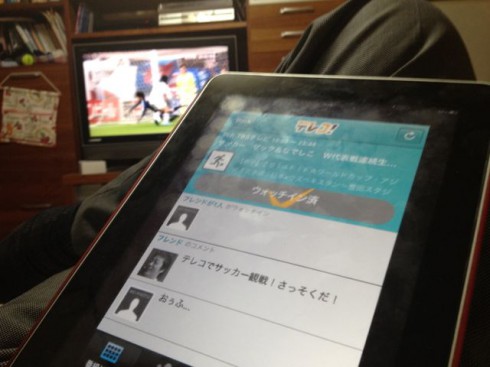

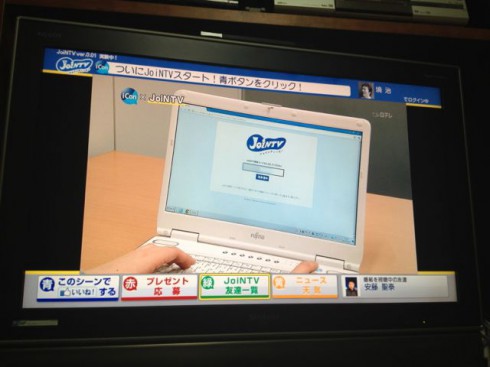

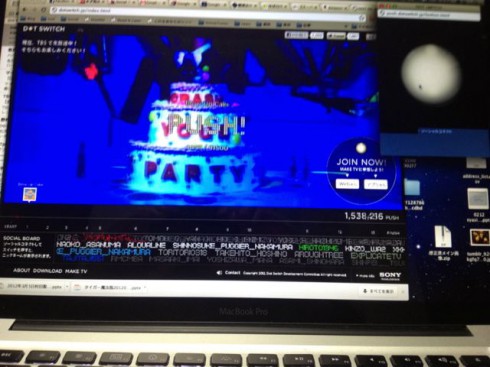

PC画面はこんな感じ。右上が”DOT SWITCH”

PC画面はこんな感じ。右上が”DOT SWITCH” 各端末を総動員して4画面方式?

各端末を総動員して4画面方式? テレビ放送とWEB上の画面には微妙に時間差が生じて、それも面白い

テレビ放送とWEB上の画面には微妙に時間差が生じて、それも面白い iPad上の日テレオンデマンドの画面

iPad上の日テレオンデマンドの画面