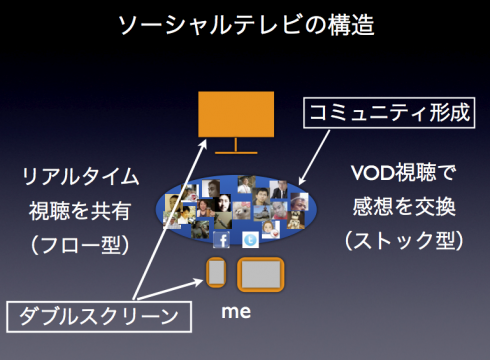

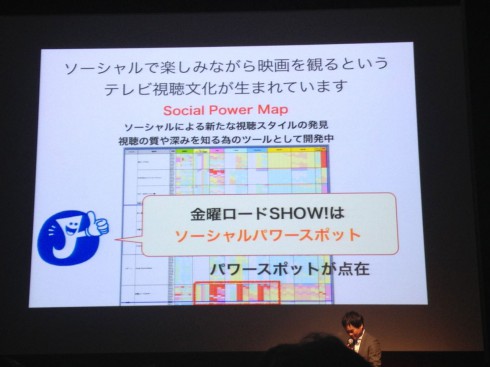

11月22日にソーシャルテレビ推進会議の活動報告ということでオープンなセミナーを行った。その時、いちばん最初に“ソーシャルテレビの構造”と称して見せた図をここでちょっと見てもらおう。

この図について解説すると、ソーシャルテレビは何が画期的かと言えば“視聴者を可視化したこと“だと思う。テレビの前で番組を見ている時は、”ひとり”なのだ。一対一。放送は一対多なのだけど、視聴者側からすると、一対多ではなく一対一でしょ?孤独な行為なんだ、本来は。

放送する側から見ても、視聴者は見えない。見ている人がどう受けとめたかは、視聴率の数字とか、他のメディアの反応とか、電話かけてくる人とか、最近はホームページにご意見をわざわざ書き込んでくる人か、だったしそれも時間差があった。見ている人の反応はダイレクトにはわからなかった。

ソーシャルメディアは視聴者の存在を目に見えるものにした。しかもライブで。放送がライブハウスみたいになったのだ。面白いかーい?と問いかけたらイエーイ!と返してくれたりもする関係になった。

これはものすごく大きい。

さてこのところ、ソーシャルテレビの概念は少しずつ注目されるようになってきた。でも、それはまだ、この図で言うと左側の捉え方。ライブで見るよね、というフロー型の捉え方だ。テレビ局にとっては、視聴率に結びつきそうでよだれが出ちゃうんだろうね。

でも右側のストック型の方も、今後は大事になると思う。図ではVODとあるけど、実はVODに限らない。放送にとってもストック型でソーシャルテレビをとらえることが重要になる、必ずそうなると思う。

それは、このところ書いてきた消費の時代が変わろうとしていたり、広告から共告になるだろうということと強く関係してきそうなんだ。

そのややこしい話をぼくはここで上手く書けるのかな、ちょっと自信ないんだけど続けていくね。

すごく好きなテレビ番組があると、ぼくはしばらく語り続けたい。放送を観ながら番組についてツイッターなどでつぶやくのも楽しいけど、落ち着いて語れない。本当は放送が終わってからじっくり語りたいと思うんだ。“右側”のストック型はだから、VODじゃなくても必要な空間になる。いわゆるコミュニティだ。

テレビ番組がコミュニティをしっかり持つことがこれから重要になるはずなんだ。

例えばだけど、そうだな、温泉に関する番組があるとしよう。そして放送後にその番組について語り合うコミュニティがネット上に作れたとしよう。温泉が好きな人が集まってくるだろう。

温泉が好きな人に商品を売りたいスポンサーが上手く見つかれば、そこに”共告”が芽生える可能性がある。わかりやすく、旅行会社や鉄道会社などが考えられる。旅行会社はまずその番組に“提供する“だろう。温泉が好きそうな人に「旅行するならうちでプランを」と旅行会社としてのブランド認知を図る。場合によっては「いまなら3人以上で1割引キャンペーンやってます」などと販促情報をCMの最後に告知してもいい。

でも、消費に冷めてる人たちにはそれでは効かない。あるいは、よし行こう!と思ったら、ネットで検索するのだろう。CMやってた会社が1割引ならネットでもっと安くてもっと質も高そうな別の会社を探すのだ。

だからその番組に提供するのは意味がないのかな?CM流すだけだとそうかもしれない。でも番組が好きな人たちのコミュニティがあって、そこにもスポンサーとして関与できたら?話はぐいっとちがう展開になるだろう。

そのコミュニティにスポンサーとしてバナー広告を置く?うん、それもいいけど、それだとCM打つのとあまり変わらないよね。そうじゃなくて、旅行会社としてそのコミュニティを“サポートする“もしくは“一緒に参加する“ということ。それが”共告”のひとつの形になるはず、とぼくは考えている。

もちろんそこからが問題で、具体的な解答はまだぼくもはっきり言えない。たぶんこれから模索していくのだろう。それに、効果はすぐには出ない。一年ぐらいかかるはずだ。

ただ、そのコミュニティはうまく活用すれば、トリプルメディアのすべての要素を兼ね備えたものになる可能性がある。ペイドメディアなのだけど、ソーシャルメディアでもあり、オウンドメディアの機能を持てる。少なくともオウンドメディアにすぐ導ける。

さっきの温泉番組の例で言うと、旅行会社がコミュニティでやることはいろいろ考えられる。旅行会社として温泉という文化にいかに力を注いでいるか、情熱を傾けているか、愛しているか、伝えていくこともできるだろう。温泉の思い出を旅行会社のバックアップで募集するのもいいだろう。もちろん、いい温泉ツアーを告知していくのも欠かせない。

コミュニティの一員として溶け込みながら、無理なくイヤミなくみんなと接していく、伝えたいことを伝えていく。そうやってだんだん旅行会社として“好きだな、いいやつだな“と感じてもらう。温泉旅行の相談するなら、あいつがいちばんだよ。そんな風に思ってもらう。

それはソーシャルメディアのノウハウだよね、もう知ってるよ。そうそう、もちろんそうです。

でもポイントはマスメディアと組合せることなの。だってぽんとFacebookページ起ち上げて半年でやっと1000人ってこと、普通にあるでしょ。テレビでちゃんとコミュニティに誘導したら、数万人はさほど苦労せずに集まるはず。だからソーシャルゲームはテレビCMばんばん流すわけでね。WEBサイトはどの番組も持ってるけど、番組内ではっきり告知する例は少ない。ちゃんと告知したら、ちゃんと視聴者は来る。だって手元にスマートデバイス持ってるからね。さっきの例だと、旅行会社は温泉が好きな見込み客数万人と労せずしてコンタクトできるわけ。

んーと、まだまだ上手く書けてないし、書くこともまだある気がするけど、とりあえずそんな感じ。この方向、考えていくといろいろ面白いと思うんだよね!