こないだラジオを聞いていたらロックミュージシャンがインタビューに答えていた。ニューアルバムを久々にリリースするにあたって、という趣旨だった。

「今回のアルバムは前作にもましてロック色が強まってますねえ」

「3年ぶりにアルバムを出させていただくことになったので、もう一度自分の原点に立ち戻らせていただき、ロックを全面に出させていただこうと思いました」

(中略)

「ではリスナーにひと言」

「このアルバムを出させていただくことになり、もう一度皆さんと音楽を共有させていただきたいと思っています。全国ツアーもやらせていただきますので、ぜひ皆さん、お聞きください。精いっぱい唄わせていただきます!」

かなり誇張しているけど、これくらい「させていただきます」が大行進してた。ロックミュージシャンがあんまり低姿勢なので笑ってしまった。ロックンロールとは、”唄わせていただく“ものだっけ?“唄います!“と言いきっちゃダメなの?別に誰かの許可を得て唄うわけでもあるまいに。

ロックミュージシャンだから笑っちゃったけど、この「○○させていただく」という言い方、なんだか蔓延してないだろうか。そういう自分も、乱用している気がする。

なぜだろう。例えばメール書いてると、どんどん使ってしまう自分がいる。「次回また打合せをさせていただくにあたり、新たな企画もご提案させていただければと、スタッフとともに頑張らせていただく覚悟です」とかなんとか、なんでもかんでも「やらせていただく」姿勢で書いている。

別に「次回の打合せにあたり新たな企画も提案しますので、スタッフともども頑張ります」なんて感じでいいはずだ。いいのだ。たぶんこう書いても失礼でもないし不愉快にも思われないだろう。だろうけど、なんだろうね、自分で勝手に予防線張ってるのかもしれない。相手の許可が必要でもないことでさえ許可してもらって書いてるような言い方ですべて許される、みたいな。きっと皆さんも似たようなこと、あるんじゃないかな。何か突っ込まれないように。とやかく言われるスキを与えないように。

なにか、スキがあると突っ込まれる、叩かれる、というもやもやした怖れが、いま世の中に漂ってる気がする。少なくともぼくは感じている。十年くらい前だと、こんなに「させていただ」いてはなかったと思う。2000年以降、年を追うごとに、空気中の”叩かれたらどうしよう”という成分が濃くなっているのだと思う。

だって実際、スキがあると叩かれる。叩かれはじめたら徹底的に叩かれる。犯罪や不祥事はまずそうだけど、そこまでじゃないことでも、叩かれる。叩きあう。

”コンプライアンス”という言葉がいまやバラエティ番組でもネタにされる。上場企業にとって、あってはならないこと、やってはいけないことが何十箇条もできてしまい、上場企業じゃなくても守らなきゃいけない空気が漂うようになった。生きとし生けるものは全員、聖人君子のごとく振る舞わねばならず、ちょっとでもつけいるところがあると、それー!と誰かが叩きに来る。偉い人が叱りに来るだけならまだいいけど、そうでもない人が「あれ?そんなことしていいんですか?」と学級委員ばりに鋭く指摘する。あげつらう。

自分のやることに、自分で責任を背負って、自分で判断した、と言いたい。けど言いにくい。言えない。皆さんの許諾を得て、いいですか?いいですよね?怒らないですよね?突っ込まないですよね?ええ、私は皆さんに気を遣いながら行動してます。そういう前提をつくらないと、「私はこうします」と言えない。だから「私、こうさせていただきます」という言い方になる。

ブログを書かせていただいてます。そんな言い方はホントはまちがいだ。誰かに断って書いてるんじゃない。自分の意思で書いている。ブログを書いています。こう言っても誰にも叱られないだろう。でも、ひょっとして万が一、誰かが突っ込んできたらイヤだなあ。だから、結局「書かせていただいてます」と言ってしまう。そんな卑屈なヤツだっけ、おれ?

そんな歪みを、矯正しないといけないなと思う。みんなでちょっとだけ「させていただきます」という言い方に注意を払い、ほんとうに必要な時以外はやめていった方がいいんじゃないか。お互いに腰を低くしすぎて、みんなの腰がだんだん低くなっていくと世の中がちぢこまっていきそうだ。それより、多少ぶしつけでも、みんながぐいーっと背筋を伸ばして、上を向いて歩いていける方が、いいに決まってる。

ということでこのブログも、これからも胸を張って、書かせていただきます。じゃなくて、書いていきます!

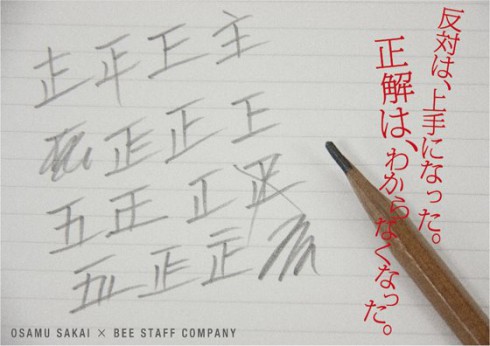

※この記事は、ビジュアルとセットでキャッチコピー的な見出しで書いていく試みの三回目。挿し絵としてのビジュアルではなく、いくつかの言葉をぼくが書き、それにアートディレクター上田豪氏がビジュアルを考えて、という、やり方をしている。ビジュアルそのものがまず企画であり、それを決めてから本文を書いていくスタイル。ネットでの物事の伝わり方を意識した表現の試みだ。テーマも、いつものメディア論を離れて多少社会性のある題材にしている。このやり方が、新しい広告表現のスタイルに昇華できないか、との思いもある。しばらく、週一くらいのペースで続けてみようと思う。

コミュニケーションディレクター/コピーライター/メディア戦略家

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com