フルさんは高校時代の同級生だ。三年生の時、同じ下宿で過ごした仲間で、東大医学部に入り研究者として医学の最先端を極めている。と書くと、超エリートで冷徹野郎なイメージを思い浮かべるかもしれないけど、実際には人のよい温かみあふれる人物だ。正直、世渡りも上手そうではない。でもだからこそ、彼に何か頼まれたら嫌とは言えない、そういうキャラだ。

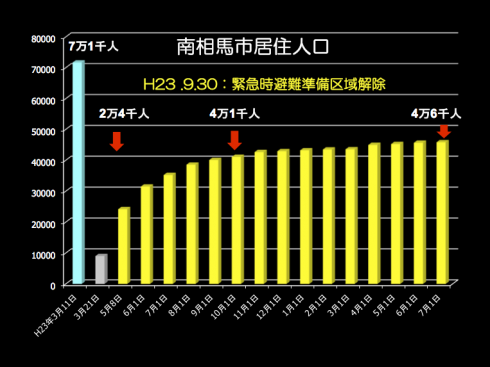

そのフルさんが久しぶりに下宿の仲間で集まって飲もうと言う。自分からそういう催しを言い出すタイプではないので何かあるなと思ったら、南相馬の話をはじめた。医者同士のネットワークを通じて、南相馬の病院への手助けの依頼があり、去年から月に一回行っているのだそうだ。福島の現状を見て、その様子をもっと世間へ訴えられないかと切々とぼくらに問いかける。「境ならいろんな人にメッセージできるんじゃない?」うーん、ようするにぼくに一緒に行って何か書けということらしい。

ぼくは東日本大震災の被災地に行ったことがなかった。ひとりの日本人として、二人の子供の父親として、行かなければならないんじゃないかとはずっと思っていた。実際にどんな光景で何が起こっているのか興味はあったが、何のつてもなく行っても邪魔になるだけじゃないかとか、結局は物見遊山にしかならないんじゃないかとか、ウジウジ考えているうちに二年間経ってしまった。

高校の同級生に縁があって、というのはいい機会かもしれないと感じた。よっしゃ、フルさん!次に行く時、行けるようなら一緒に行くよ!・・・という次第で、3月29日に南相馬に行くことになった。

朝7時半の新幹線に乗ってまずは福島へ。福島からはバスで行くことになる。切符を買って30分ほど並んでいると、いつの間にか長い列がずらーっと出来ていた。小中学生の子供たちとその母親、というグループが多い。あとでわかるのだが、南相馬を離れて暮らす子供たちが春休みなので元の住み家に一時帰宅する姿だったのだ。

9時50分に福島駅を出たバスは、11時30分に南相馬の原町駅前というバス停に着いた。東京駅から丸4時間になる。常磐線がつながっていればもっと早いらしいのだけど、いまはこれが最短のルートだという。

途中、飯舘村を通った時は、人の気配がほとんどなくなったのだが、南相馬に入ると人もクルマも多くて、なんだ、けっこう賑やかで活気があるじゃないか。バス停に、病院から迎えのクルマが来てくれて、フルさんと南相馬市立総合病院に向かった。

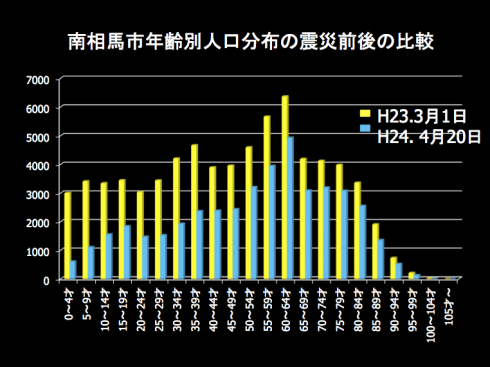

病院に着くと、副院長の及川先生が歓迎してくれた。及川先生から南相馬の現状についてレクチャーを受けて、考え込んでしまったのだけど、これについては次回じっくり解説しようと思う。

今回、フルさんは小さな会合に出て医学者の立場からいまの南相馬の安全性について講演をすることになっていた。近くの公民館にクルマで移動する。途中で至るところに仮設住宅があるのが見えた。街の中心からは見えなかった、震災の影響が少し奥に行くだけで見えてくる。

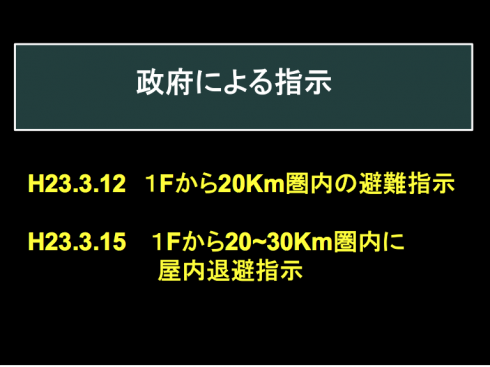

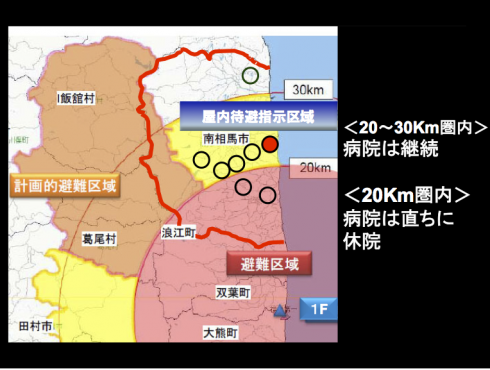

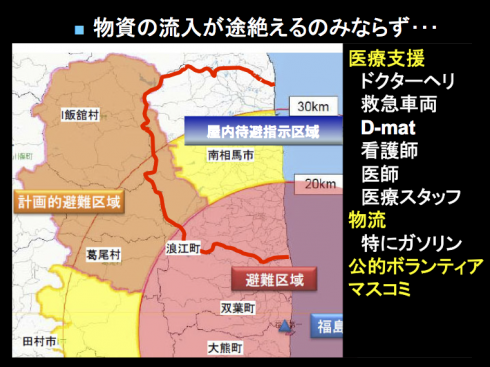

南相馬は普通に生活ができる町だが、さっき通った飯舘村や、原発から20km圏内では昼間は入れても住むことはできない。そういう町の人びとはまだまだ仮設住宅に住んでいる。また南相馬も一時期は避難指示が出ていた地域だ。だからここから出ていって別の町に住んでいる人も大勢いる。被災地の状況はまだまだ大変で、複雑なのだ。

公民館に着くと、皆さんが待ちかまえていた。年齢はおそらく60代70代だろう。10名くらいの方々が揃っていた。畳の部屋にテーブルをロの字型に組んでその周囲に座っている。フルさんは上座に座らされ、軽く自己紹介した後、話をはじめた。

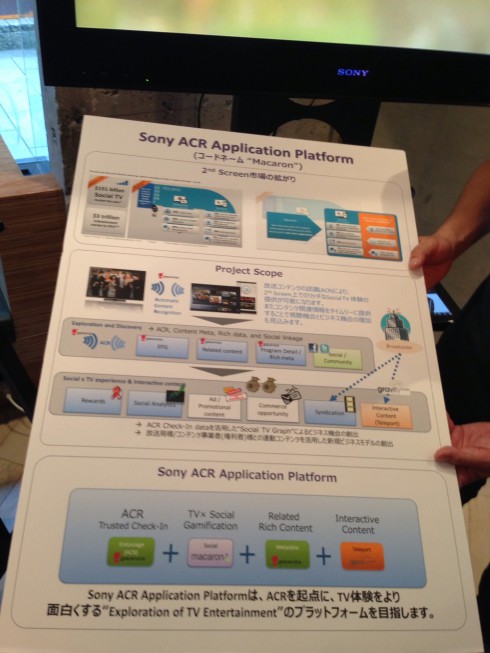

簡単に内容をかいつまむと、南相馬ではいま、1〜2mSVの放射線が測定されている。普通に生活していても自然界から同レベルの放射線を浴びているので、健康に問題が出るレベルではないでしょう。そんなことを、30分くらいかけて多様なデータを見せながらわかりやすく説明した。ぼくもあらためてなるほど、そうなのかと受けとめた。聞いている皆さんもまずは納得し、安心した様子だった。

だが質問タイムになると実に多様な疑問が次から次に提示された。ある女性は、食事に出す野菜を大人用と孫に出すのとでは分けていて、地元でとれた野菜は子供には出さないのだそうだ。先生のお話を聞くと理屈では心配ないとわかったが、だからすぐ大人と同じものは使う気になれないと心情を素直に語ってくれた。

別の女性は除染への不安を語ってくれた。すぐ近くの幼稚園で大掛かりな除染作業が行われた。しかし水で除かれた泥が自分の家の方にやって来る。自分の家のまわりはかえって汚染されたのではないか。

また別の女性が言う。南相馬から避難した人たちは、子供がいる人ほど帰ってこない。やはり南相馬にいるとよくないからではと思ってしまう。そしたら別の人が言う。「子供ひとり当たり一定額の支援金が出るから、帰ってきて仕事がないより仮設住宅にいて支援金をもらった方が生活が安定するからだ」なかなかえぐい意見だ。

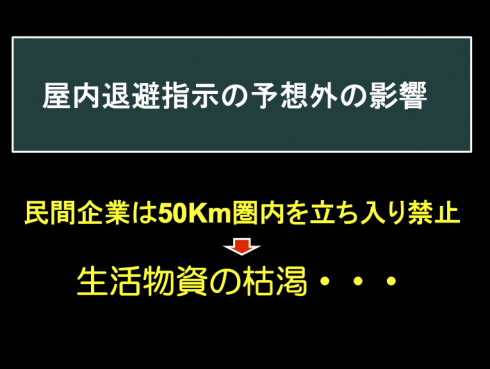

フルさんは安心してもらうためにあらゆるデータを調べ上げ、わざわざPowerPointで資料を作って持っていったのだが、南相馬の人たちの不安はそんなレベルでは済まないようだ。当たり前かもしれない。放射線の量は大したことありませんよ。と言われつつも一方で、除染は行われている。やっぱり放射能がたまっているからでしょ?隣の村、南の町はいまだに昼間しか入れない。すぐ近くの町が”住めない”ということになっているのに、自分たちだけ丸っきり安全だなんて信じられるものではないだろう。

「私たちは好きでこの町にいるんじゃないの。仕方なく住んでいるのよ」ひとりの女性が言ったことが強烈だった。こんなに不安を抱えていては、地域社会は崩れかねないだろう。南相馬は震災と津波で被害を受けたが、原発事故がもたらした災厄の方がずっと尾を引いているのだと思い知った。

公民館での集会の後、フルさんは病院でカウンセリングの仕事がある。その間ぼくはヒマになるので、病院の方が津波の被災地に連れていってくれることになった。

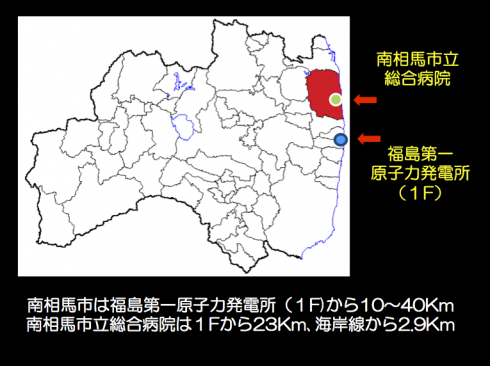

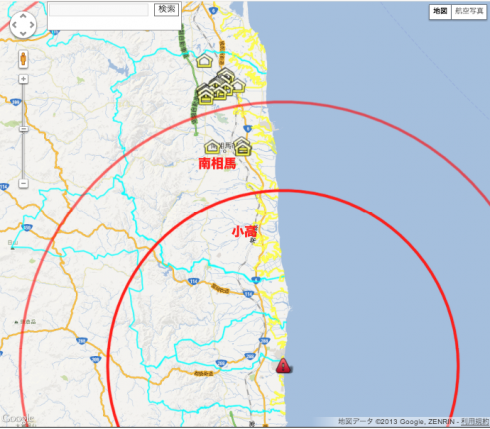

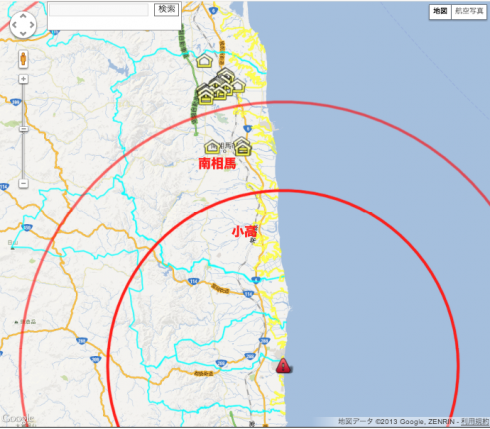

位置関係がわかりにくと思うので、上の地図を見てほしい。(この地図は別のサイトで見れるもので、詳しく見たければそっちで見てもらうといい)上の方に南相馬がある。その上下に赤い線があるのは、福島第一原発からの距離が30kmと20kmを示している。南相馬は20km圏外だが、30km圏内ということ。病院のひとが連れていってくれたのは、20km圏内の小高という町だ。

20km圏外の南相馬は人もクルマも多く、一見すると何の変哲もない普通の町に見える。これが、クルマで20km圏内に入ると空気が一変する。急にあの3.11の世界にワープしたかのようだ。2011年にテレビを通じて何度も何度も見てきた被災の光景が目の前に繰り広げられる。

20km圏外の南相馬は人もクルマも多く、一見すると何の変哲もない普通の町に見える。これが、クルマで20km圏内に入ると空気が一変する。急にあの3.11の世界にワープしたかのようだ。2011年にテレビを通じて何度も何度も見てきた被災の光景が目の前に繰り広げられる。

畑の中にがれきが積まれた姿。田んぼの中に取り残されたクルマ。お店の中には人の気配がなく、時間が止まっているようでさえある。

案内してくれた方は、震災まで小高の病院に勤めていたそうだ。津波は免れたが地盤がゆるい土地で、地震で土台がぐにゃぐにゃになった。

地震の後、今度は原発で水素爆発。この一帯は避難指示が出た。慌てて病院を出ていった。その生々しい感じは、いまのいままで患者さんが寝ていたとしか思えない病室の状態から受けとめられる。

壁に掛かるカレンダーは一昨年3月のまま。いま『ウォーキング・デッド』という海外ドラマを見ている。ある男が病室で目覚めると誰もいない。外は彼の知らぬ間にゾンビたちの世界になっていた。小高の病室はあのドラマの1シーンを思い出させた。

そのあと、今度は小高の市街地に行く。そこそこの町なのだが、とにかく人がいない。活気と呼べるものがまったく漂っていないのだ。

忽然と住民だけが消えていったかのような世界。ゴーストタウンとはこういう状況のことかもしれない。それでも少しずつ、重機が入って復興に向けた作業をしている。だがやはり、住民のいない町ではなかなか進まないのだと思う。昼間だけ入っていい、というのは復興には大きなプラスにはならないのだろう。

ところどころに倒れかけた家が残されている。そのたたずまいはまるで、ほったらかされた重病人のようだ。治療法が見つからないまま、生かさず殺さず、二年間そのままにされて、でも誰も近づかない。いっそ殺してくれと建物が呻いているように見えた。

そこから今度は海側に移動していく。小高の街中は津波の被害はほとんどなかったが、ほんの少し海側に行くと津波に呑み込まれた一帯になる。この辺りは津波の高さは岩手などに比べると低いものだったが、それでも家々が呑み込まれ、流されてしまった。

クルマが畑の中に取り残されている光景は、どこか滑稽でさえあり物悲しい。これらのクルマはもう二年間この滑稽な有り様を晒され続けているのだ。もう、どうだっていいよ。動かなくたっていいよ。そんな諦めきったようなクルマたち。彼らはあそこからいつ救い出されるのだろう。おそらくいまは、何のメドも立ってないだろう。

多くの家は丸ごと流されてしまったのだが、残っている家もかろうじて残っているだけだ。一階部分がえぐられて、残酷な姿を晒している。内蔵部分がなくなって向こうが見通せるのに立ち続けている人間のようだ。そんな家があちこちに少しずつ立ったまま二年間取り残されている。

海のすぐそばまでたどり着いた。ただひたすら何もない、荒れ地のようになっているが、がれきがそこここに小さな山を築いている。それぞれが、ひとつの家だったようだ。写真には写っていないが、土台だけ残っていたりする。ひとつひとつのがれきの小山が、家々の墓標であるかのようだ。そうだ、だからここは、家たちの墓場になってしまっている。

丸で怪獣に踏みつぶされたかのように見える。この状態で二年間放置されてきた。復興という言葉ははるか彼方にしかなく、この場所からは見えてこない。この惨状は地震と津波がもたらしたものだが、もっと問題なのは二年間手をつけられなかったことだ。それは原発に近すぎたから。原発の罪とは、こういう”手のつけようのない”ことにあると思う。

手のつけようのない虚しさは、20km圏の外にも広がっていた。この写真はもう南相馬に戻ってきてからの風景だ。田畑だった土地がただひたすら、荒れ地となっている。南相馬でも除染が済んでいない土地では耕作ができないのだ。

何も出来ない農地は今回とにかくあらゆる場所で目にした。その光景はひどく悲しい。ぼくたちの原発に対する無力さを思い知らされるからだ。そして、いったいいつになったらもう一度耕作できるのかまったくわからない。20km圏内だと、何十年も先になるのだろう。原発事故は、この国の一部としての広大な国土をぼくらから奪ったのだ。

二年前の震災で、ぼくたちは津波による悲惨な光景を見た。そしてまだまだ、復興が進んでいないことも耳にしている。だが南相馬、つまり福島第一原発に近い地域にはさらに問題が複雑だ。復興が進んでいないどころか、まったく手がついてない一帯があるのだ。そしてそこに隣接した南相馬にはその複雑な問題がもたらすもやもやがうっ積してきている。

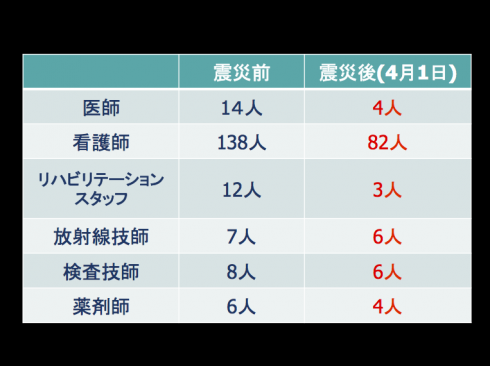

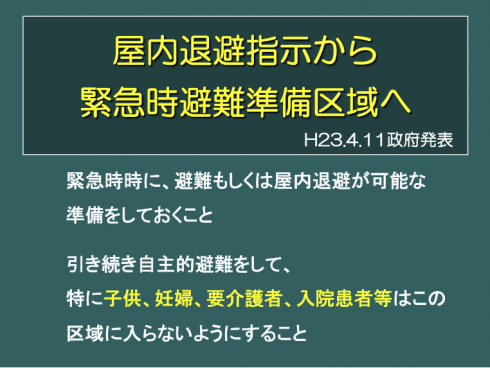

その南相馬の問題について、及川先生から受けたレクチャーの内容を次回は書いてみよう。きっとこれまで報道もされなかった、小さな町の大きな悩みが見えてくると思う。

ぼくたちはもっと、被災地のことを知らなければならない。

週刊アスキー4/23号の巻末連載「神は雲の中にあられる」

週刊アスキー4/23号の巻末連載「神は雲の中にあられる」