金曜日から土曜日にかけて、テレビとソーシャルの関係をめぐる面白いことがあった。

先に今日の話なんだけど、朝5時からの「新・週刊フジテレビ批評」の”1ウィークトピック”のコーナーで、テレビとアプリの関係についてのレポートがあった。

前回書いたようにぼくも取材を受けたのだけど、ジェネシックスのtuneTVもこってり紹介された。開発に携わった富田さんも取材されて出演していたし、テレBingやみるぞう、などなどここでぼくが紹介したりBAR境塾で話したりしたアプリが次々に登場した。

テレビとソーシャルの関係についてとりあげてくれるなんて、この番組ぐらいしかないかもしれないけど、今後のメディアの進化にとって双方を結ぶソーシャルアプリは重要な要素になるだろう。そしてそれをたくさんの人が実際に体験する出来事が金曜夜にあった。

日本テレビで「天空の城ラピュタ」が放送されたのだ。この25年前のアニメーション映画(ぼくは学生時代に映画館で見た時のことをいまも憶えている!)がテレビ放送されると、ソーシャルメディアが盛り上がる!というので、昼間からTwitterやFacebookで話題になっていた。

ポイントは”バルス”の瞬間。

クライマックスで主人公の少年と少女が声を合わせて唱えるラピュタ崩壊の呪文”バルス”。映画に合わせて一斉にネット上でみんなが唱えることで(つまり書き込むことで)、これまでに2チャンネルやニコニコ動画のサーバーが落ちたりしてきたそうだ。

今回はこれまでの放送時より多くの人が参加することになるだろう。何しろ、Twitterユーザーの数が大きく増えている。そしてまさにソーシャルテレビを楽しむアプリも充実してきたのだから。

正直、これまでの放送でネット上で”バルス”の瞬間が大騒ぎになっていたなんてぼくは知らなかった。そもそも、ぼくはこの映画を公開時に劇場で見ているけれど、クライマックスの呪文なんて憶えてなかった。

金曜日の昼間、FacebookだったかTwitterだったかで「今晩はバルス祭!」のような書込みを見ても、最初は何のことかわからなかった。それがだんだんわかっていくのも、ソーシャルの面白さ不思議さだろうね。

ラピュタの放送開始に合わせて、それこそ「新・週刊フジテレビ批評」で紹介されたようなアプリをそれぞれ起ち上げてみた。

tuneTVはさっそく、わかりやすく4チャンネルつまり日本テレビだけ盛り上がっている。#ntvのつぶやきはもう、ラピュタへの期待で埋め尽くされている。

物語が進むにつれてタイムラインはヒートアップ。でもずーっと盛り上がり続けるわけではなく、シーンによって熱くなったり多少落ち着いたり。

やはり愛着深いキャラクターの登場などで盛り上がる。前半では列車の大アクションシーンで盛り上がり、そのあとポムじいさんの登場でまたTweetが増える感じだった。

そのあたりを視覚的にわかりやすく見せてくれたのが、ニフティ”みるぞう”の特設サイト。ラピュタ放送のために、Tweetの盛り上がりをグラフにして見ることができるページをわざわざ起ち上げてくれていた。

このグラフの棒をクリックすると、その時間につぶやかれたTweetを読むこともできる。

もちろん”みるぞう”本体は通常通り稼働している。tuneTVが棒グラフのように盛り上がりを表現しているのに対し、みるぞうは色で表現する。盛り上がってるチャンネルほど、赤く表示するのだ。

当然ながら、ラピュタ放送中は日本テレビが終始真っ赤っかだった。

ちなみに”みるぞう”はアンドロイドアプリとして提供されているけど、WEB上でもほぼ同じ機能を提供しているので、ブラウザでiPhoneからも見ることができる。

”ニフティ みるぞう”で検索したらこのURLがすぐに出てくるので、皆さんも試してみてはどうかしら?

アプリとは別に、ソーシャルテレビでは”実績”があるニコニコ動画でも、当然今回も実況していた。

アプリとは別に、ソーシャルテレビでは”実績”があるニコニコ動画でも、当然今回も実況していた。

「ニコニコ映画実況 ~天空の城ラピュタ~ みんなで一緒にジブリ作品を見よう」と題して、ジブリ芸人いずみ包が進行して実況していた。裏話満載でなかなか楽しめたよ。

ニコ生の実況は、放送している画面は映らない。それなのに不思議な一体感をPCとテレビモニターを同時に見ながら味わうことができる。面白い世の中になったもんだね。

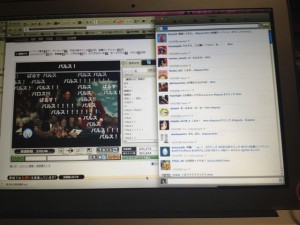

誰が作ったのか知らないが、”その瞬間”つまり例の呪文バルスが唱えられるまでの時間をカウンターで表示しているのだ。まあ、よくやるよねー。でも実際、このカウンターには盛り上がったよ!

ちなみにこのサイトもTwitter上で知ったのだけどね。

かくして、ぼくはものすごくあたふたしながら映画を見ていた。TwitterをiPadで見ながらtuneTVをiPhoneで見ながら、PCでみるぞうやニコ生やカウンターを見ていた。そんなことでテレビ画面は見れるのかよ。いやー、正直あまり見てなかったかなー。(苦笑)でも25年前から何回も見ているからね。

そんなことあたふたしているうちに”その瞬間”がやってきた。もうバルス!バルス!いわゆる祭り状態!

・・・でも正直、Twitterの画面上では”バルス”の雪崩のような状態にはあまりならなかったんだよね。たぶん、つぶやきが同時に多すぎて表示できなかったんじゃないか。

ただとにかく、すごかった。ニコ生の来場者数は64万人にも達したし、今朝知ったところでは、瞬間つぶやき数の記録を塗り替えたらしい。へー!

まあ、かなり特別な現象だったのだと思う。同じことを誰かが意図してできるかと言えば難しいだろうね。

とにかく、テレビとソーシャルの幸福な融合の瞬間だったと言えるんじゃないかな。お互いで力を合わせて楽しもうね、と。

とは言え、思うところも多々あるので、それはまた次回に書いてみよう・・・