本日7月1日より、独立しました。

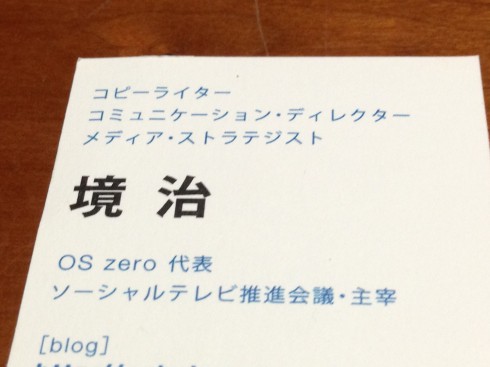

何やら肩書がいっぱい書いてあってわかりにくいなあと我ながら思う。

ここで整理して書いておくとね・・・

1)ソーシャルメディアのわかるクリエイティブディレクター/コピーライター

・テレビCM、ポスター、新聞雑誌広告、キャンペーンサイトなど広告制作におけるコピーライティング及び全体的なディレクション

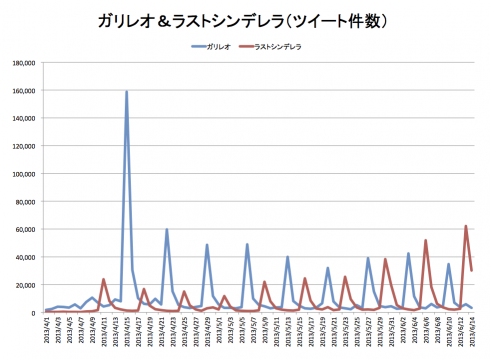

・ソーシャルメディア(Twitter、Facebookページなど)の企画、制作とその運用及びディレクション

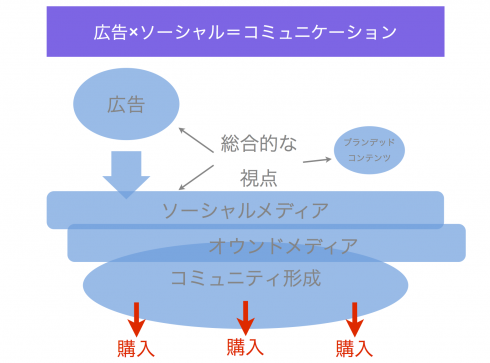

・上記2つを統合させたコミュニケーションデザイン

・広告コミュニケーションの一環としてのテレビ番組をはじめとしたコンテンツの企画

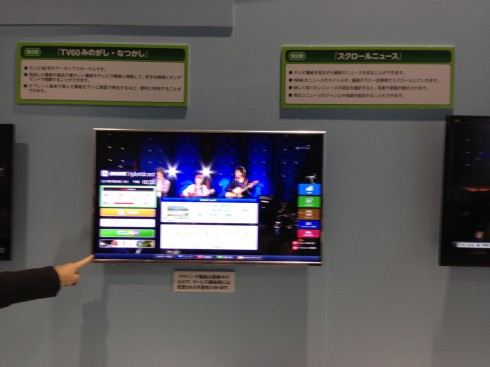

2)メディアコンテンツ企業へのコンサルティング

・テレビ局、制作会社、中小代理店に対するコンサルティング

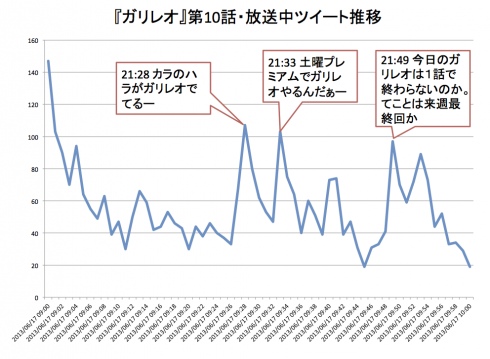

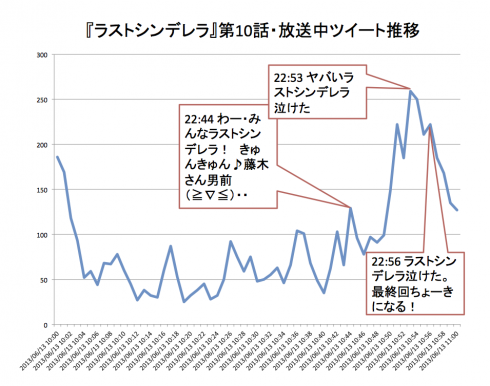

・プロモーション手法の再構築、ソーシャルメディア分析を元にした企画の考え方、新規事業開発、経営管理の再構築など

もともとはCMだのポスターだのをつくってきた。ずっと前に作った簡単な作品集がこのサイト(http://oszero.jp)にまとめてある。アクセスしたら下のタブの「works」を押して、「works before OSzero」ってのを見てください。フリー時代の作品が一部見れます。ただ、フラッシュサイトなのでiOS系では見れないのね。

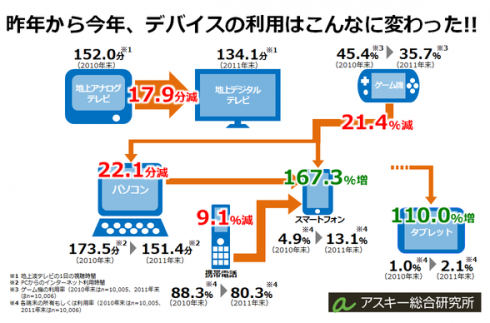

この頃は、とにかく制作物を制作する、ってことに命懸けてた。でもこれからは、コミュニケーションがソーシャル化する。その前提で広告を作らなきゃいけないし、広告だけでなくソーシャルメディアで何やるかも一緒に考えた方がいい。なんだったらFacebookページの運用だってやりまっせ!そこまで面倒見るべきだし、見たいと思う。そこまでやらなきゃ、商品を買ってもらうまで導けない、そういう時代になっているのだ。

広告代理店にとっては、ソーシャルなんかお金になんないしさ、ってことだろうけど、でも絶対に向き合わないといけなくなる。それにそれなりのお金にもこれからはなるよ、たぶん。だったらいまのうちに取り組まなきゃね。

ソーシャル化された広告を考えることは、これまでの広告づくりとけっこうちがってくるだろう。広告の役割は短期的な認知口上だから、話題づくりに気持ちが傾く。でもソーシャル化された広告は、長期的にも考えないといけない。そうすると、短期的な話題づくりより、じっくりブランディングしましょう、という気持ちになる。そこんとこをチーム全員と共有できるかも大事になるなあ。

広告は、メディアは、コンテンツは、これからソーシャル化されていく。ソーシャル化された方が有利になる。勝ちにつながる。そのことをみんな強く考えていかなきゃだよ。

ぼくは最初にI&Sという広告代理店に入り、93年にそこを辞めてフリーになった。それから13年間、ずっとフリー。2006年になぜかロボットに入り、2011年にはビデオプロモーションに入り、だから7年ぶりにもう一度フリーになったわけだ。

だからまあ、フリーが当然すよ、人生フリーっすよ、ってことではある。でも、今回フリーになるのはまた意味合いがちがうなあ。だってぼくはこの3年間でソーシャル化されたから。

TwitterやFacebookを使うようになったことだけを言ってるんじゃないよ。佐々木俊尚さんの『レイヤー化する世界』で言えば、コピーライターというこれまでのレイヤーとは別のレイヤーの自分ができた。それはソーシャル化されたからだ。

例えばぼくが日常的に交流している人はこの3年間に知りあった人が多い。7割くらいがそうなんじゃないかな。知りあったのは、ブログであり、TwitterやFacebookであり、それらを通じて告知するイベントであり。

メディアだけでなく、人間もソーシャル化されるんだ。

そういえばずいぶん前、2010年3月に「高度成長の焼け跡に、ぼくらはiPhoneを手に立っている」というタイトルの記事を書いた。ぼくがソーシャル化するきっかけとなった文章だ。この時初めてぼくはブログで自分の名前や所属会社を明かし、Twitterアカウントとブログをつなげた。その途端にものすごい数の人たちと知り合うことができた。

焼け跡に、スマートデバイスを手に立っている。いまフリーになってまさしくそんな状態になった。それでもぼくたちは、前に進み、日々生活し、家族と歩まねばならない。これからいったいどんな毎日になっていき、ぼくはどんなぼくになっていくのか。

いい年こいて、またイバラの道を這って進んでいくんだろうなあ。大変だぜ。

コミュニケーションディレクター/コピーライター/メディア戦略家

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com