大学時代、というのはぼくの場合もう30年も前の話だけど、キャンパスには政治セクトが跋扈していた。それらはほぼすべて左翼系で、ひところはけっこう過激な活動もしていたようだが、80年代にはそこそこ穏健な団体になっていた。彼らを通して、全共闘時代の学生運動の残り香のようなものを嗅ぎ取ることができた。でもそれはすでに”歴史”の一部であり、ああ、ああいう感じの活動が盛んだったんだなあと遺跡を見るように眺めていた。

それでも、彼らは立て看板にラディカルなメッセージを書いてはキャンパスのあちこちに立てかけて、存在感を示そうとしていた。そこに書かれた文字は”立て看文字”と呼ばれ独特の、めいっぱい血圧の高いゴシック体のような書体だった。書体からあふれかえる時代錯誤ぶりが面白かった。

立て看板は、政権が替わるたびに「打倒!○○政権!」などと書かれていた。「米帝の手先○○首相を粉砕!」というお決まりのパターンで、要するにどの政権でもまず批判するのだ。批判することが彼らのアイデンティティ。権力がいてそれに抗うことではじめて彼らの主張が成立する。そういう、結局それって主張なの?と疑問を呈したくなる主張を繰り返していた。普通の学生は、立て看を見てあきれ返ったり苦笑いを浮かべたりしつつ、その5メートル以内には近づかないように遠ざけていた。

政治セクトはそういう左翼なのだが、それとは別に、ある宗教団体の学生組織もひとつの勢力をなしていた。これが宗教団体なのに政治色も持っていて、旗印は反共。つまり、左翼系学生団体と主張が対立していた。彼らはよくキャンパスで揉めていた。

とくにハチマキやヘルメットなんかもまとわず、わりと普通に鈍くさい学生らしい格好をしているのだけど、ちょっとした小突きあいをして揉めたりした。左翼系の方が7〜8名で、3名ほどの反共宗教団体を取り囲み、「あー!君たちはいまぼくの腕をつかみましたね!」となにやら非難していた。押され気味の宗教団体側は追い込まれたもので苦し紛れに左翼系のひとりのメガネを奪ったりする。奪われた者は必要以上に大袈裟に「こら!メガネを返せ!みなさん、いまこの男が私のメガネを奪いました!彼は暴力を振るいました!」と非難する。周囲のぼくたちに訴えているのだ。メガネを奪った側は「いまもう、返したじゃないですか」と防戦。でも左翼系は「君は暴力を振るいました!学内から出ていってください!」と何の権限もないくせに息巻く。

そんな感じの小競り合いがけっこう起こっていた。でもまあ、暴力といってもこの程度なので大したことないのだ。見ているぼくたちは、なんてどうしようもないことかと冷めて見つめていた。

朝日新聞が従軍慰安婦報道や吉田調書報道について誤りを認めたり社長が謝罪会見を開いたりしたのには驚いた。ぼくの中で学生時代のひたすら反権力しか主張しない左翼系セクトたちと朝日新聞はつながって見えていた。30年前からずっと左翼系の言説に中身は感じられず、反権力という立ち位置以上でも以下でもないとしか見えなかった。権力を批判することのみに生き甲斐を感じている人たちだと思っていた。

朝日はそうした左翼的言論の象徴的存在だったが、どのマスメディアにも反権力アイデンティティを多かれ少なかれ感じていた。みんな弱者似寄り添い庶民の味方だという。でも結局、何が主張なのかわからない。いまいろんな番組にご意見番的に出てくる新聞社や通信社のOBのおじさんたちも、ぼくには朝日とそんなに変わらないようにしか見えない。日本のジャーナリズムを乱暴に括ると弱者に寄り添い反権力を標榜すること以上には何も言ってない人びとだったと思う。

その代表選手である朝日は絶対に非を認めない、はずだった。なのに謝ったことが驚きだった。そうせざるをえないくらい部数の減少に歯止めがかからないのだろう。

謝罪後に朝日新聞の記者達のツイートを追ってみると、真摯に反省し悩んだり改革を唱えたりする人が多くそこには救いを感じたが、何人かは驚くことに何を反省すべきかわかっておらず、相変わらず政治セクトと同じだなあと思った。反権力や弱者の味方に力点を置きすぎたことが誤った記事を生んだのに、「それでも反権力を」的なことを言ってるツイートを見てますます幻滅した。

そんな朝日に対し他のメディアが包囲網をしくようにタッグを組んで総攻撃している。どこかで見た風景だと思ったら、さっき書いたキャンパスでの左右団体の小競り合いだった。「みなさん!彼は暴力を振るいました!」とマヌケな主張をしていた学生と同じようにこぞって「みなさん!朝日はこんなことをしでかしました!」と世間に訴えている。

五十歩くらい譲ると週刊文春だけは声高に言うのも有りだとは思う。長年はっきり朝日と戦ってきたから。鬼の首をとったような気持ちになろうというものだろう。

でも総じて、くだらない小競り合いをしているだけで、朝日を非難すればするほど、”似たようなやつら”扱いされてしまうだろう。朝日は今回大きく信頼を失ったが、その朝日を非難する他のメディアも、喝采を浴びているわけではなく「そういうあんたもどうでもいいよ」と思われてしまうのに気づいた方がいい。

いまこの2014年という時に、新聞雑誌の紙をベースにしてきたジャーナリズムがいよいよ危うい状況になっている。雑誌をわざわざ書店で買う人は減り、新聞はとっていたとしてもスマホで読んじゃう人が増えている。それはメディアの信頼とはまったく別の、利便性の問題でそうなっている。そこに加えてくだらない小競り合いをしていると、一時的に部数が増えたとしても、やがて引かれる。もういいよ、あんたたち。勝手に揉めててよ。そう言われてしまうだろう。

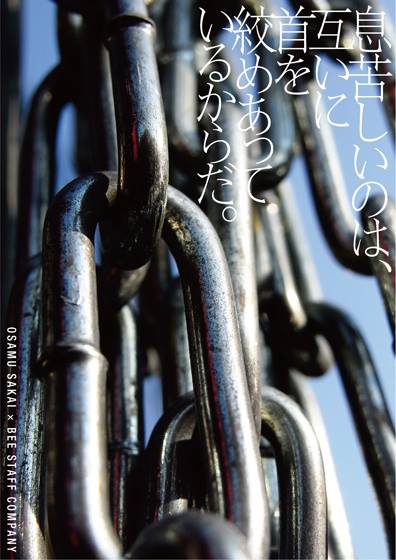

そしてさらに広げて考えると、非難しあい小競り合いばかりしているのはメディアだけでなく、ぼくたちみんなだ。お互いのあら探しばかりして、少しでも見つけたら「あー!みなさん!この男はこんな失礼なこと書いてます!」と鬼の首をとったように指摘する。今日は非難する側だったが明日は非難される側になるかもしれない。そうやってぼくたちは、お互いに首を絞めあっているのだ。なーんだか最近息苦しいなあと思ったら、自分があいつの首を絞め、あいつが自分の首を絞めているからだ。

ネットが整い、ソーシャルが普及して、ぼくたちは何について何を言ってもいいしそれが見知らぬ人に届くこともあるようになった。そんな素晴らしく自由なはずの言論環境ができ上がって、ぼくたちがやっているのは罵り合いだ。30年前のキャンパスのセクトの連中や、朝日とそれを突き回すメディアと大して変わらない。その結果、自分自身の呼吸が息苦しくなっている。

ぼくたちはもっと建設的な議論ができるはずだ。罵り合いではなく、まっとうな主張を積み上げあうような、そこから新しい理念や制度が生まれるような場を、どうしたらつくれるのか。30年の不毛な議論のあとで、ぼくたちがめざすべきなのはそこだと思う。

コピーライター/メディアコンサルタント

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

@sakaiosamu

Follow at Facebook