雑誌『宣伝会議』のネットメディア・Advertimesに、谷口マサト氏とぼくの対談記事が2週に渡って掲載された。(「広告とコンテンツ融合の可能性」(前編)・(後編)「境治さんに聞きに行く」となっていて、実際にぼくが間借りしているデザイン事務所BeeStaffCompanyに”聞きに来て”くれたのだが、記事を読むと聞いているのはぼくの方だ。谷口氏がぼくを対談相手にオファーしてくれたのは光栄だったけれど、ぼくは谷口氏に聞きたくて仕方ないことがたくさんあったので、対談の主従が逆転したようなことになっている。何しろ、谷口氏は興味深いのだ。

対談の趣旨はそのタイトルの通り、「広告とコンテンツの融合」だ。このところとくに気になっているテーマであり、谷口氏は実際に融合にトライしつづけている。記事や番組などのコンテンツと広告は分離してここまで進んできたが、そのままでは何かと難しくなっている。だからこうした試みや議論が必要なのだ。

広告とメディアの関係はどうあるべきか。これは古くて新しい、決着のつけにくい議論だ。

一時期、『FREE』という書籍がメディア論の中で話題になった。つい最近の気がしていたが、いま確認したら2009年の出版だった。もう5年も前の本だと思うと感慨深い。雑誌”WIRED”の編集長だったクリス・アンダーソンが書いた大作で、メディアやコンテンツがどう収益を出せばいいかを、過去の多様な事例をとりあげながら考察している。

各章にかかれていることにいちいち驚いたり感心したりした本で、いま読んでも新鮮だ。中でも強く印象に残ったパートがある。第9章の冒頭に書かれている、ラジオ放送黎明期の話だ。

1920年代のアメリカでラジオがブームとなり全国の家庭を席巻した。ところが当初のラジオ番組制作費は、ラジオメーカー自体が負担していた(この時点で驚きだが)ので、ラジオの普及につれてコンテンツへの需要が増えていくことに対処できなくなった。

そこである雑誌が番組制作費の問題の解決策を募集した。リスナーの募金、政府に頼る、番組表を有料にするなど多様なアイデアが出た。中には広告を入れる、という回答もあったが、”評判はさっぱりだった”そうだ。

でも結局、ラジオ局のひとつとして生まれたNBCが、広告を入れるやり方をとってうまくいった。それが他のラジオ局やその数十年後のテレビ局にも受け継がれたのだという。

つまり、みんな広告モデルはいやだったけど、ラジオ放送の本格的な発展にはそうするしかなかった、ということだ。そこにはどうやら、メディアと広告の、不可思議な関係の根本が潜んでいる。いやだけど、メディアを運営してもらうためには仕方ない、そんな存在が広告なのだ。言わば必要悪。そう、広告の原点は”悪”なのだ。

友人にビジネス誌の編集者がいる。彼が言うには、編集と広告営業の間には深い深い溝があるという。編集側は、広告営業の入れてくる要望にただ従ってはいけない。言わば社内に敵がいるのだ。ある記事で企業について批判的なことを書く。営業がやって来て、この企業は広告出稿を定期的にいただくお得意様だ。こんな記事が載ってる雑誌を見せられない。いますぐ書き直してくれ。そんな営業の”横暴”に対し、編集権を守り簡単には譲らないのが編集者の矜持なのだそうだ。

コンテンツに口を出してきて、そのクオリティを侵しかねない厄介者、それが広告。

読者から見ても、広告はうざい。すきを見せると何かを売りつけようとするふしだらな存在だ。ネットメディアの時代になって、広告を忌み嫌う風潮が強まった気がする。実際、広告が目に入らないWEBの見方をみんな自然とやっている。広告は邪魔者であり、メディアの価値を損なうもの。そうでしかないのだろうか。

だが一方で、ネットに限らずメディアは広告費によって成り立っている。地上波テレビやラジオの多くは100%広告頼みで運営している。新聞や雑誌だって購読料とは別に広告費がないとやっていけない。ネットメディアも広告収入がなければ立ち行かなくなる。広告のおかげで読者もメディアを楽しむことができる。なのに、そんなに忌み嫌われるべきなのだろうか。

谷口マサト氏の試みも、そんな問題意識から起こったものだ。読者は広告を嫌うけど、コンテンツは見たい。メディアは広告に接してもらわないとビジネスにならない。だったら、広告がコンテンツとして楽しめるものになればいいのではないか?そんな問いかけを彼の仕事から感じるのだ。

広告とコンテンツは明確に分けられて進化してきた。テレビでは、番組の時間と広告の時間はくっきり分かれている。そういうルールを理解して見る側も視聴している。

だがマスメディアの歴史はそもそもこの100年程度のものだ。この100年の間、広告とコンテンツは分けましょう、というルールでやって来た。でもこれからはそのルールに変更があるかもしれない。いま、その変化の境目にぼくたちはおそらくいるのだ。

先日の記事で業界人間ベムの年頭の記事をとりあげたが、その中で「ネイティブ広告」という新しい概念が出てくる。今後の広告界のひとつの重要なキーワードになるだろう。ネイティブとは個々のメディアに対してネイティブ、ということだ。古い言葉で言えば、記事稿やタイアップ記事もネイティブ広告の一種だと言えるので、日本の業界にとっては新しい概念ではないかもしれない。アメリカでは記事稿の文化がなかったのでネイティブ広告と言う新しい言葉が必要になった。

ネイティブ広告は記事稿以外にもいろいろなスタイルが考えられそうだ。谷口氏の一連の仕事も、その一種なのだと言えるのかもしれない。

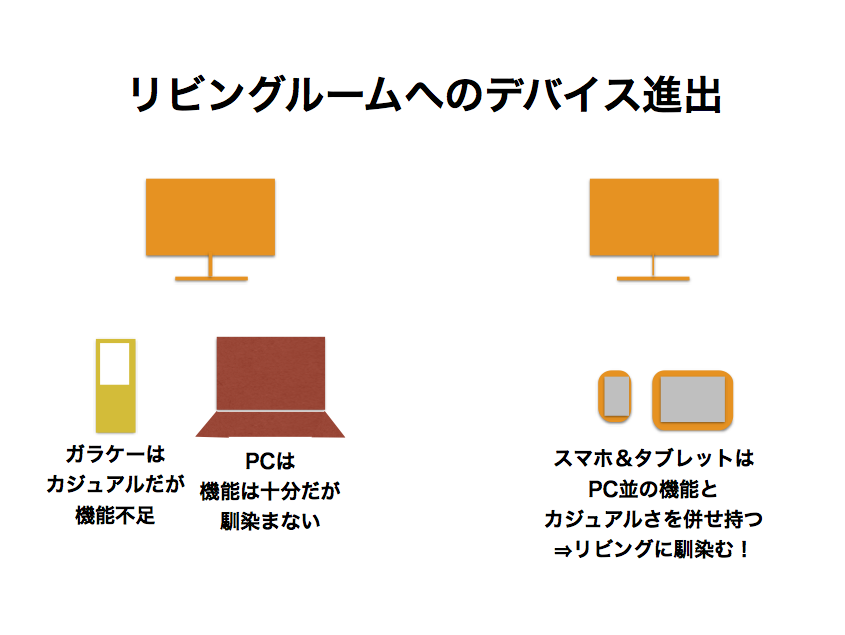

ネイティブ広告が注目されるのも、スマートフォンの普及と関係がある。スマホでは、広告スペースが生きそうにない。そもそもそんな枠が大きくはとれない。ネットとの接触がどんどんスマホに集約されていくと、いままでのバナー枠が効かなくなりそうだ。そういう”広告枠”の成立が難しそう。だから、ネイティブ広告がおそらく必要になる。

それはステマとどうちがうのか?バナーのような、またはそれ以上の広告効果が見込めそうなのか?そこで求められるのはPV数?別の指標?

そんな疑問だらけの領域がネイティブ広告。でも、メディア界、コンテンツ界は、このわけのわからない世界に踏み込まないわけにはいかないだろう。ネイティブ広告なりのルールとモラルをこれからつくりあげていくのだ。走りながら考えるのだ。

広告はコンテンツとの融合が図れれば、メディアとの新しい理想的な関係が構築できて、必要”悪”を脱出できるのかもしれない。ネイティブ広告は、21世紀のメディアを導く道筋のひとつとなるだろう。

コミュニケーションディレクター/メディアコンサルタント

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

@sakaiosamu

ところで、

ところで、