前回の記事「ネットはなぜマスメディアに腹を立てるの?」で書いたように、@Hotakasugi さんがフジテレビ抗議デモの現場へ行った際のTweetをTogetterにまとめた。

「フジテレビ抗議デモに客観姿勢で取材した方のtweetまとめ」と題したそのまとめはもんのすごい勢いでバズった。月曜日一日で10万Viewを超えていた。その後も増え続け、12万Viewも超えてしまったよ。

タイトルに「客観姿勢で」と書いたのは、デモに賛同も反対でもない姿勢で、という意図だったのだけど、「何を持って客観姿勢でと書くのやら、ふん」みたいなことを言われた。ぼくの主観で、客観姿勢だなと感じてタイトルつけたんだからいいじゃん、と思ったけど、ご本人からも要望が出たので「フジテレビ抗議デモに取材に行った方の・・・」と変えた。ご本人から言われたらね、そりゃ要望にお応えしなきゃ。

それにしてもちょっとびっくりしたし、ビビったなー。ネタがネタだもん。ブログ書いてバズる時は、共感して読みに来てくれる場合が多いけど、このTogetterは「なになに?」という”勢い”で読まれたわけで、そして中にはデモに参加した側の人も読んだだろうから、カオスな読まれ方になっていたはず。こういうホットさは怖いよー。

ところで、ぼくは前回の記事の最後で、この騒動は根深いんじゃないかと書いた。そのことをうまく言語化できないでいたら、たまたまこんなTweetを見かけた。

「具体的にはわからないけどさ、既得権益の連中って皆、繋がっているように思うから。政府=電力会社=大手広告代理店=放送局てな具合で。」

ほんとうにたまたま見かけたTweetなので、誰のものかは書かないでおくね。よく知らない人だし。

ただ、その根深さの一端がここに表れているなあと思ったんだ。

つまり、もはやフジテレビは一緒くたにされちゃってるんだわ。いま最高に不信を買って疎まれている電力会社と同じ穴のムジナになっている。もちろん、”既得権益者”って言われれば、許認可事業なんだから仕方ないのかもしれないけど、上のTweetのイコールで結ばれたものは、ほとんど論理性はないけど、感覚的には(これを書いた人にとっては)そうなんだろう。そうなっちゃうんだろう。

フジテレビ=放送局、なんだろうね。いちばん強いテレビ局。だから、韓流押し攻撃されちゃうんだ。韓流押しかどうかよりも、いま、いちばん強いテレビ局を攻撃しなきゃという心性が一部に蔓延してしまっているのだろう。

80年代のテレビ状況を知る者としては、隔世の感がある。ひと時代が通り過ぎたんだなあ、と。

80年代に入るまで、フジテレビはいちばん地味なテレビ局だった。キャッチフレーズは「母と子のフジテレビ」だった。それが、経営陣の刷新(クーデター?)によってがらっと変わった。変わるぞー!という意気込みになった。それがフジテレビの80年代だった。

その頃、ぼくは九州から東京に出てきて、業界に興味を持ったこともあって、テレビ局それぞれの個性を意識するようになった。フジテレビは、ムチャクチャやってる局だった。

ひょうきんプロデューサーと呼ばれた横沢さんが漫才ブームを巻き起こし、「笑ってる場合ですよ」という昼12時のベルト番組をはじめた。「笑ってる場合ですよ」というタイトルからしてムチャクチャだった。当時は大人気だった漫才コンビB&Bの司会で、やりたい放題。学生だったぼくはけっこう毎日見ていたもんだ。今日はどんなムチャクチャやるんだ?とにかく、昼12時からお笑い番組を放送するのは画期的だったんだ。

それに続いて、タモリが司会する「笑っていいとも」に変わった。タモリ!当時のタモリは、ブラックな笑いが魅力で、カウンターカルチャー的な立ち位置のお笑いタレントだった。学生だったぼくたちは、真剣に議論した。タモリが昼の番組の司会をするのはどうなんだ?カウンターカルチャーの精神を失ってしまったのか?いや、あえてメジャーな側にとりこまれているのだ!いま考えるとおまいらアホじゃね?てな議論を真剣に展開したもんだ。

「ひょうきん族」という超くだらない番組もはじまった。ぼくはこの番組を馬鹿にしていた。なにしろ、子供の頃に「ゲバゲバ90分」という、ものすごくレベルの高いコント番組を見て育ったのだ。考え抜かれた知的アイデアの数々。それに比べると、若い芸人がカメラの前で思いつきを繰り広げているだけじゃないか。ふん!と言いながら、毎週見ていた。そして結局笑っていた。面白かったんだもん。

「おまえはただの現在にすぎない」というテレビについて書かれた、テレビを作る人たちの本がある。80年代のフジテレビは、丸きりその理念を体現していた。「ただの現在にすぎない」。シナリオだの構成だのをあらかじめねりあげるのではなく、とにかくカメラの前でできることをどんどんやる。それがテレビだ。80年代のフジテレビは、テレビの限界に挑んで、テレビを切り開いていたのだ。

80年代後半から90年代前半、深夜番組がイノベイティブだった時期がある。そこでも、テレビの限界への挑戦が展開された。「カノッサの屈辱」「カルトQ」「奇妙な出来事」その頃は、毎日夜になるのが楽しみだった。脳みその中のどこかを刺激してもらっていた。そのうち、深夜からもっとメジャーな時間に巣立っていった番組も出てきたが、「世にも奇妙な物語」以外はさほど成功しなかった。

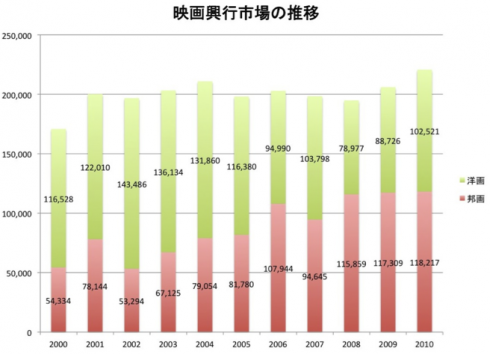

その後フジテレビは、「テレビにできること」を、他のメディアにも拡張していった。それが、映画やイベントの成功につながっているのだろう。テレビという事業をきわめつくしたのが、フジテレビだ。その原点は、80年ごろのあの、くだらなさにあると、ぼくは思う。しょーもねー!バッカじゃね?そう言われようと、いや、そう言われるようなことを追求するやんちゃ坊主。それが80年代のフジテレビだったし、だからこそ成功したのだと思う。テレビは、しょーもなくて、バッカみたいなものなのだ。

フジテレビは、テレビというしょーもなくてバッカみたいな事業を、やんちゃ坊主を貫き通して成功させた。大成功だ。

だけど、やんちゃ坊主が大成功したら、もう成功者なんだ。やんちゃ坊主の時代を知らない世代からすると、圧倒的な成功者だ。お台場に堂々とそびえ立っているんだ。攻めに攻めて成功しても、成功してしまったら、守る側に、本人がそう思ってなくても、守る側に見えてしまう。いや本人も守る側に回ってしまうんだ。

そうすると、例えばいま悪代官にしか見えない存在(=電力会社)と、同じ穴のムジナ扱いになってしまう。21日の抗議デモは、参加者から見ると、反原発デモと相似形なのだろう。

もう、やんちゃ坊主には戻れないのかな?フジテレビに限らず、テレビ局は守りの側に立つしかないの?・・・どうなんだろうね?・・・