先週、スマホ専用放送局NOTTVのエンダンという番組に呼んでもらって、メディアの未来についてのディスカッションに参加した。エンダンは元NHKの堀潤氏とエレキコミック・やついちろう氏が司会する月〜金23時15分からの、NOTTVの看板番組。

先週、スマホ専用放送局NOTTVのエンダンという番組に呼んでもらって、メディアの未来についてのディスカッションに参加した。エンダンは元NHKの堀潤氏とエレキコミック・やついちろう氏が司会する月〜金23時15分からの、NOTTVの看板番組。

「たまたま」でおなじみの読売テレビ演出家・西田二郎氏と、映画コメンテーター・有村昆氏も出演して、映画だテレビだ広告だとわいわいみんなで話をした。

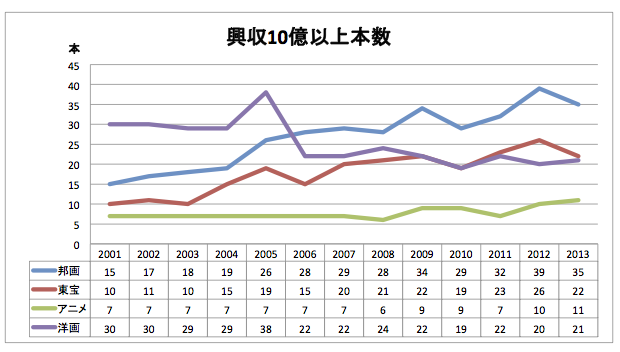

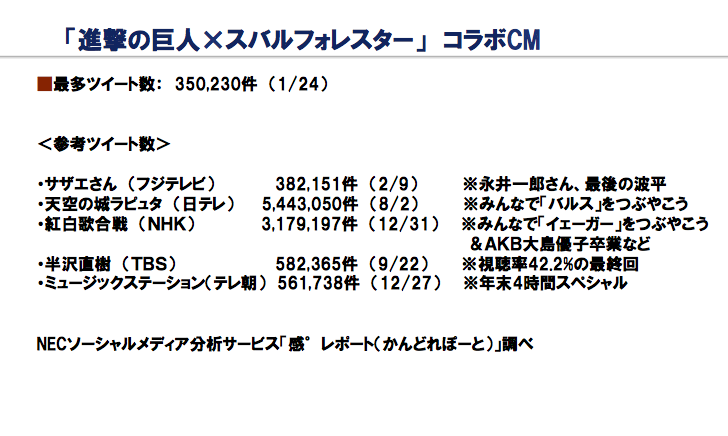

途中でNEC志村典孝氏が<感°レポート>によるTwitter分析データをひっさげて登場。番組のために調べたデータを見せてくれた。

この<感°レポート>はぼくも使っていて、これまでにも「2013夏ドラマTwitter分析(2)半沢直樹のヒットはつぶやきから読み取れた?」のような記事でドラマのTwitter分析に大いに活用している。志村氏は番組のために、2つの題材を分析したデータを持ってきてくれた。これが面白いので番組収録後にもらったデータをここで皆さんにお見せしよう。

まずは「進撃の巨人×スバルフォレスター」。これは、説明するまでもないだろう。漫画が大ヒットしてアニメ化もされた「進撃の巨人」の実写映画の制作が進んでいる。その実写映像とスバルフォレスターがコラボしたCMが1月24日の日本テレビ「金曜ロードショー」のCM枠で放送されたのだ。

見そこねたという人は、YouTubeにアップされているCM映像を観てくださいな。すごいから!

この時、ネット上でも大きな話題になり、Twitterでも巨人の話題が飛び交った。このCMに関するツイート数はなんと35万件を超えている。

35万件のすごさを知ってもらうために、テレビがTwitterで話題になった他の事例と比べてみよう。

なんだ、他の事例より少ないじゃないか、とパッと見ると思ってしまうだろう。だがよく考えて欲しい。他の事例は「番組」だ。「サザエさん」の永井一郎さんの最後の出演回30分の番組を見ることで、38万件のツイート数になった。非常に多いが、「進撃の巨人コラボCM」は30秒の映像がたった一回流れただけだ。それで35万件なのだから、短い映像がいかに爆発的な影響力を発揮したかがわかるだろう。

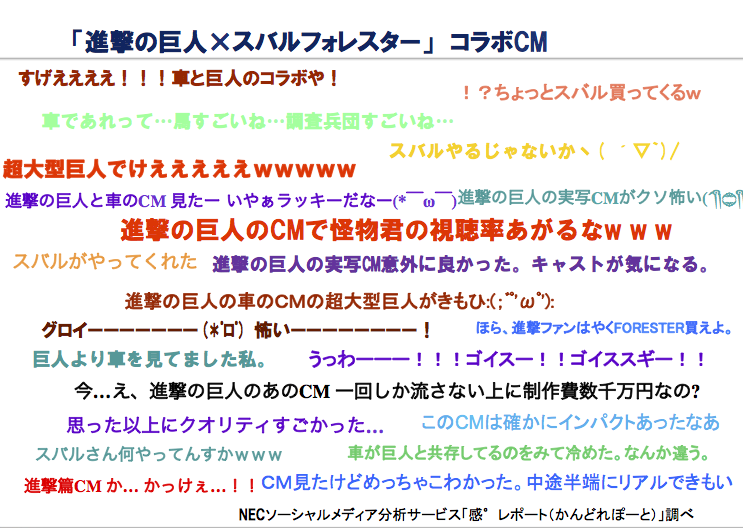

志村氏が「感°レポート」を駆使して収集したツイート例がこれだ。

ひとつひとつ、面白いツイートだ。いかにみんなが衝撃を受けたがよくわかると思う。それにそれぞれ、その衝撃を楽しんでいる。それがまた衝撃が伝播していくエネルギーとなったのだろう。

もうひとつ、似た事例を紹介しよう。「おにくだいすき!ゼウシくん」こちらもまずは、YouTube上の映像を観てください。

これは第一話。今週の時点で第七話までアップされている。このなんともいえない、あちこちツッコミを入れたくなるアニメ。一度聞くと耳を離れない不思議な唄。計算され尽くされたこのアニメは、わかる人は「はは〜ん」と思っただろう。そう、「鷹の爪団」のアニメ制作会社DLEの作品だ。

「ゼウシくん」は全農の国産肉推進のプロモーション用のキャラクター。特設サイトを見れば、その設定などもわかるが、まあ正直そこはわからなくてもアニメは楽しめる。そしてこのゼウシくんのアニメは独特の配信をしている。

毎週月曜日のフジテレビ20時からの「ジェネレーション天国」のCM枠だけで放送しているのだ。長さは90秒。CMの長さは普通15秒か30秒なので、CMとしては長いものだ。

この1月から放送を開始し、毎週第1話、第2話と1話ずつ流している。基本的に各話1回しか放送しない。ただ、放送後はすぐにYouTubeで配信される。毎回、前半はテーマソングで同じ。後半のお話が毎回展開される。

つまり、「おにくだいすき!ゼウシくん」はCM枠で流す短いアニメ番組、なのだ。番組なのだけど、広告的な役割を担っている。

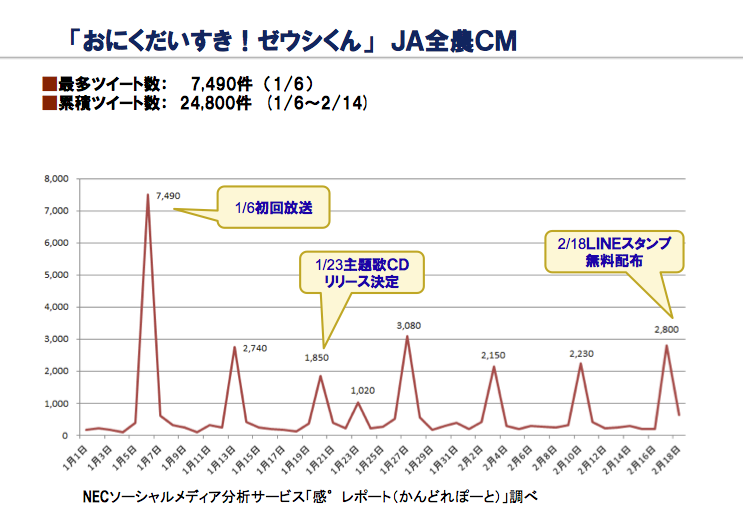

このゼウシくんは、1月の放送開始以来ネット上で話題になりTwitterでもにぎわっている。そのツイート数の推移がこれだ。

第一回でロケットスタートを果たし、その後もアニメの面白さとCD発売などの話題づくりでにぎわいを継続している。Twitterで「ゼウシくん」と検索すれば放送日じゃなくてもツイートがずらずらずらーっと流れてくる。もはやネットの話題の定番のひとつになっている。

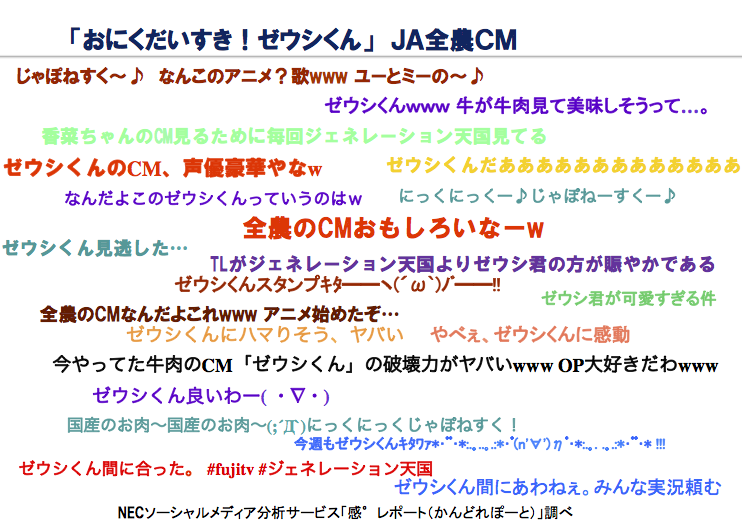

志村氏が集めてくれたツイート例が、さっきの進撃の巨人コラボに負けず劣らず面白い。

驚きが感動になりやがて生活の一部になる様子が伝わってくると思う。

さてこの2つの事例は、いろいろ興味深い。共通しているのは、テレビでの放送は一回こっきりで、話題を振りまいてあとはネット動画として見せている、という点だ。

この手法は、いくつかの効用がある。

まず、コストパフォーマンスが高い。テレビCMの効果を普通に出そうとすると、スポットCMをある程度の量で流す必要がある。一回流せばいいというものでは普通はないのだ。一回流すのに数百万円かかるものを、認知させられるだけ流すには何十回も流すことになるので数億円かかってしまう。これが一回だけだと数百万円で済むことになる。これはあくまで理屈上の話で、提供枠を持っているからできることだが。

2つ目の効用は、若い層にリーチできること。テレビをあまり見なくなった若者層が、テレビCMをテレビで見なかったとしても、ネットで話題になってるからと見てくれる。もちろんテレビでの放送がなくても接触はできるわけだが、最初にテレビで流すからこそ、さっき見たような爆発的な話題力になる。

テレビで最初に流すから、ネット動画を見る。この手法は今後、かなり有効になるだろう。

ただし、あくまでネットの話題に敏感でネット動画を見る人たちを相手にしての話だ。そしてその対象は狭いといえば狭い。

ほんとうに日本全国津々浦々の老若男女に認知して欲しいなら、やはり数億円かけてテレビCMを流すしかない。

でもこれからみんながスマホを持ち、30代40代の大人もテレビを見ながらスマホをいじる傾向が高まれば高まるほど、この手法の有効性は高くなることになる。

テレビとネットで動画をどう使うか。ネット動画が効力を高めるほど、テレビをうまく使うことを考えねばならなくなりそうだ。

コミュニケーションディレクター/メディアコンサルタント

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

@sakaiosamu

たき火をしているのも含めて、写真に撮ったのがこれだ。およそ”保育”という言葉とは程遠いかもしれない。ほんとうに無造作だ。

たき火をしているのも含めて、写真に撮ったのがこれだ。およそ”保育”という言葉とは程遠いかもしれない。ほんとうに無造作だ。