”メタデータ”という言葉があるのを知っているだろうか。

“メタ”とは”上位の”とか”高次の”あるいは”〜間の”、”〜の後の”という意味を持つ接頭辞だ。例えば”メタフィクション”とは「上位のフィクション」とか「フィクションの間の」という意味になる。物語の中に物語が出てきたり、それが元の物語と錯綜したりするとき、「この小説はメタフィクションの構造になっている」と言ったりする。

ということは”メタデータ”は「上位のデータ」もしくは「データの間の」という意味になる。データを超えたデータ。なんとも抽象的で具体がわかりにくい。

この4月からエム・データ社の顧問研究員になったことを前に書いた。このエム・データ社こそが”テレビのメタデータ”を取り扱う会社だ。「テレビの上位データ」とは何だろう?テレビ番組の情報をテキスト化したもののこと。

例えば○月○○日のある局のワイドショーで、8時10分から韓国旅客船事故の話題を25分間放送した。その内容はかくかくしかじかで、どの出演者がこんなことを発言した。そんなことをすべてテキストにするのだ。

エムデータ社はテキスト化作業を行うデータセンターを水戸に持っている。顧問研究員になったので、一度見ておかなきゃ、ということで先日水戸まで行ってみた。

水戸データセンターはすでに多くの方が訪れていて、TBSメディア総研の氏家代表も去年の3月に訪問記を”あやとりブログ”に書いている。けっこう重複してしまうが、何しろ初めて行ってみていろいろと驚いたので、ぼくなりにしっかり書いておきたいと思う。”顧問研究員”のくせに、まだ知らないことがたくさんあるのだ。

水戸は意外に近い。上野からJR常磐線で特急に乗れば1時間と少しで到着する。ちなみにこの特急の座席にはコンセントがついていて無線LANも飛んでいる。新幹線並みのうれしい充実ぶりだ。iPadをいじっているうちに、すぐに水戸に着いてしまった。

水戸の駅からタクシーで5分ほど、京成百貨店の近くにエム・データ社の建物はあった。

左上端にPROJECTとあるのは、エム・データ社を設立した親会社の名前だ。

建物の中に入ると、ゆったりスペースを使っていることがわかる。1階はマネージメントスタッフの執務室、そしてレストスペースになっている。データセンターの言葉に似つかわしくない、ゆったりした時間が流れている。

これが二階に上がると雰囲気が変わる。iPhoneのパノラマ写真で見てもらえばイメージが掴めるかな。

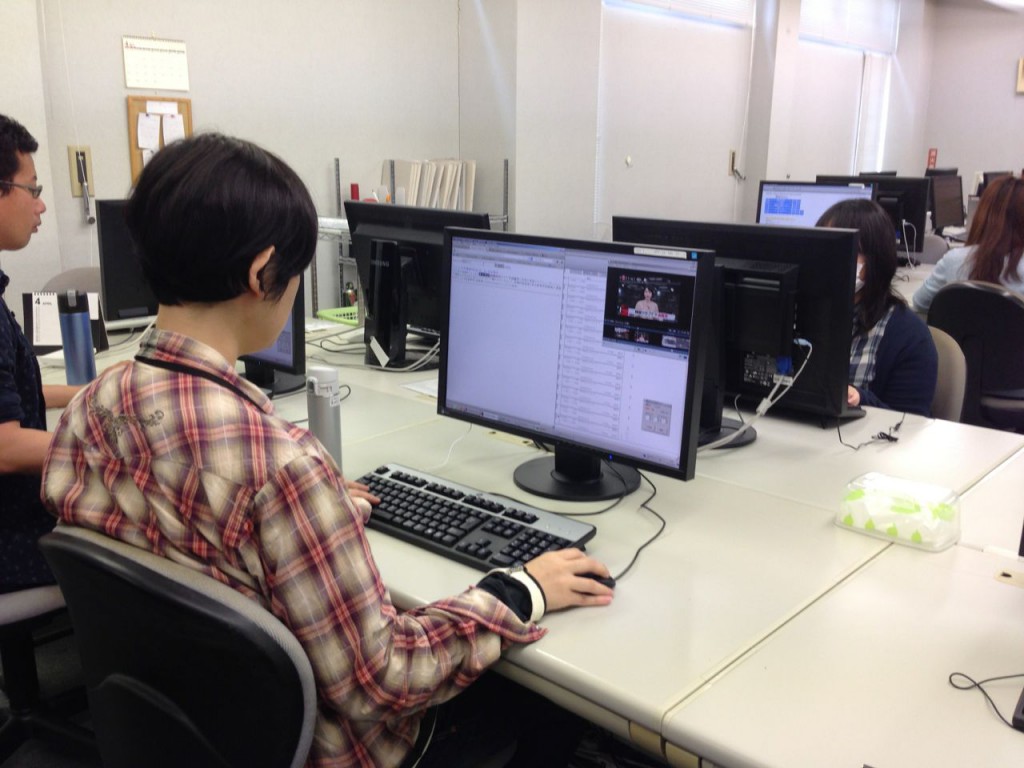

まさしくデータセンター。大きなモニターが置かれたデスクがずらりと並び、画面を見つめながらキーボードでカチャカチャ絶え間なく入力作業をする人びとが張り付いている。

作業チームは大きく4つに分かれている。①番組情報入力チーム②内容チェックチーム③CM情報入力チーム④商品情報入力チームだ。

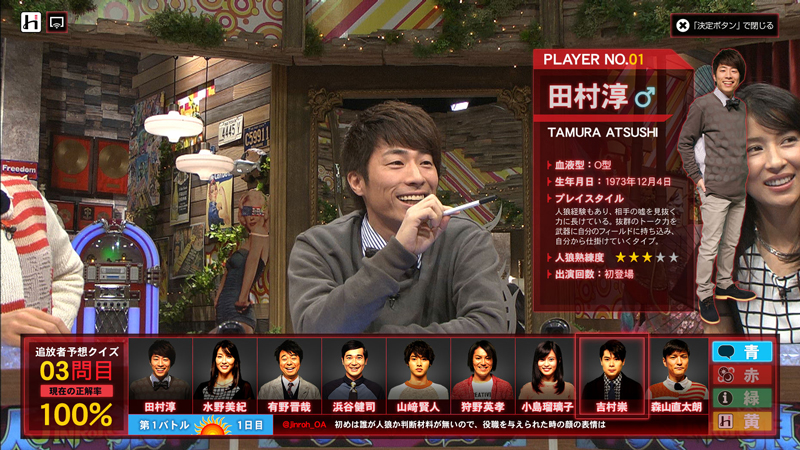

まずは番組情報入力チーム。テレビメタデータの核となる作業だ。その姿を見てもらおう。

入力用の作業スペースとは別に、映像が映っている。もちろん番組の映像だ。この画面を見ながらきちんとテキストを入力していく。

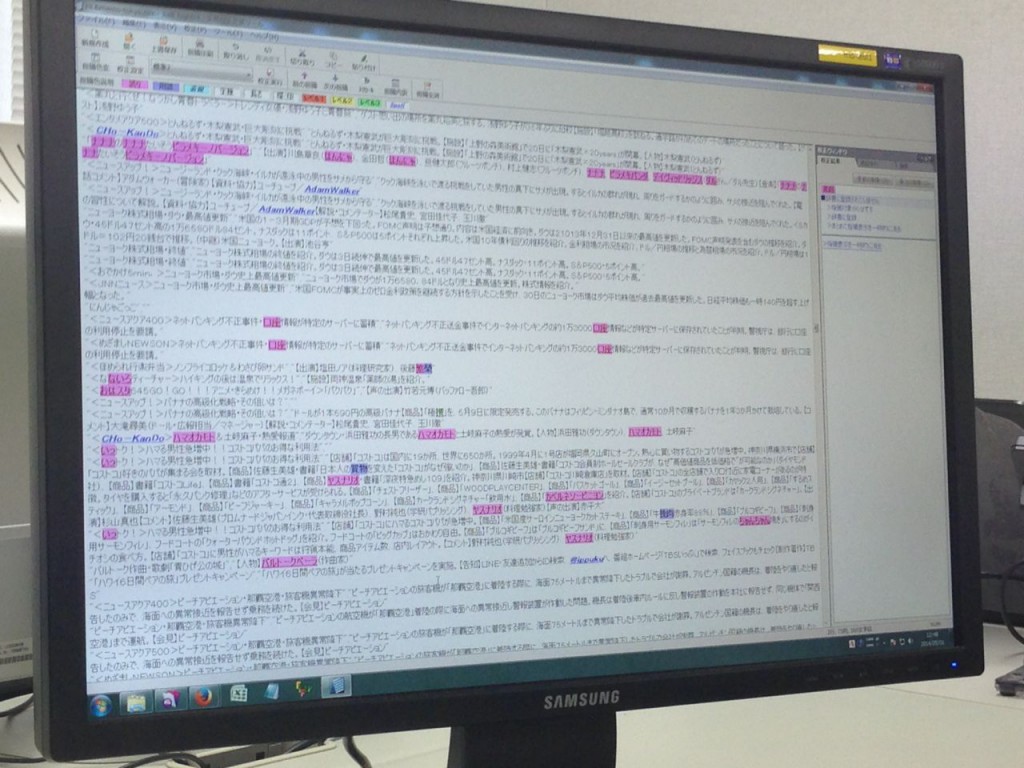

画面を大きくして見てみよう。

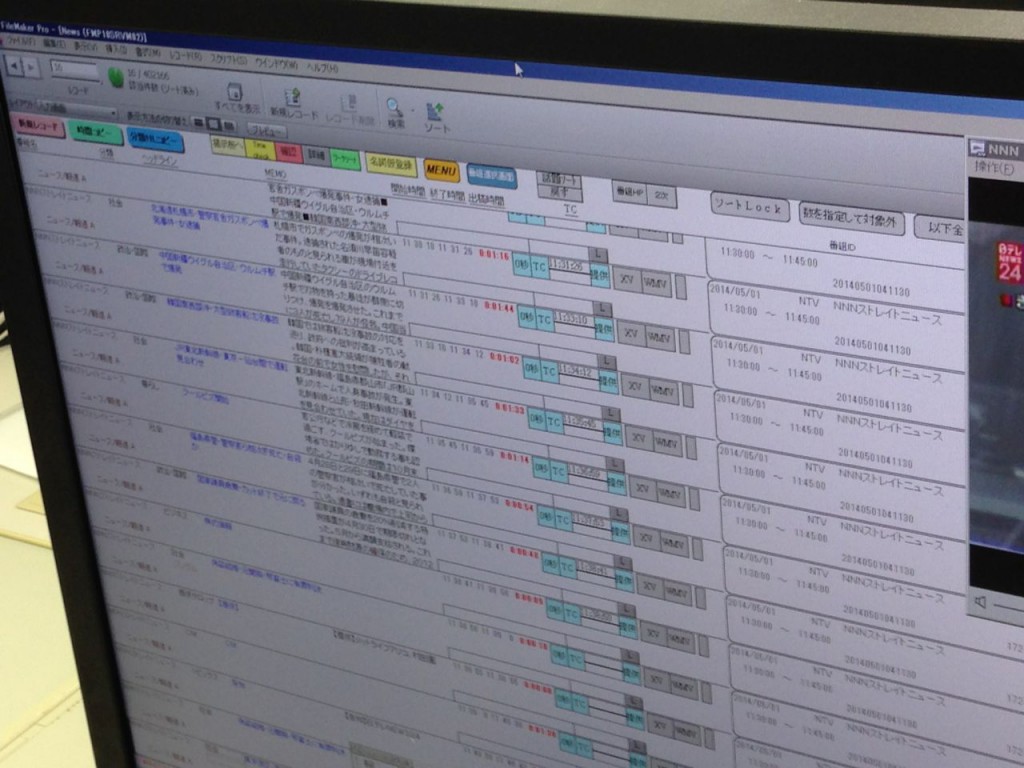

入力フォーマットはいくつかの欄に分かれている。番組名から、内容のタイトル、そしてその時間と細かな内容が書き込まれる。入力するのはそれぞれの内容のサマリーだ。

番組情報をテキスト化する、と聞くとひたすら機械的に打ち込む単純作業のように思うかもしれない。だがこの画面の前で実際に自分が作業する様を想像してもらえば、そう簡単ではないとイメージできるはずだ。番組を素早く要約する必要がある。正確にそれをタイプする必要もある。また、芸能や政治など多様な情報をテキストにするには、けっこう専門的な知識も必須だ。

入力作業を担当できるようになるには、3カ月から6カ月の研修期間を費やすのだそうだ。そして政治・芸能など専門分野を担当する。かなりの修練と知識が必要で、”単純作業”とは決して言えないテクニカルな業務なのだ。

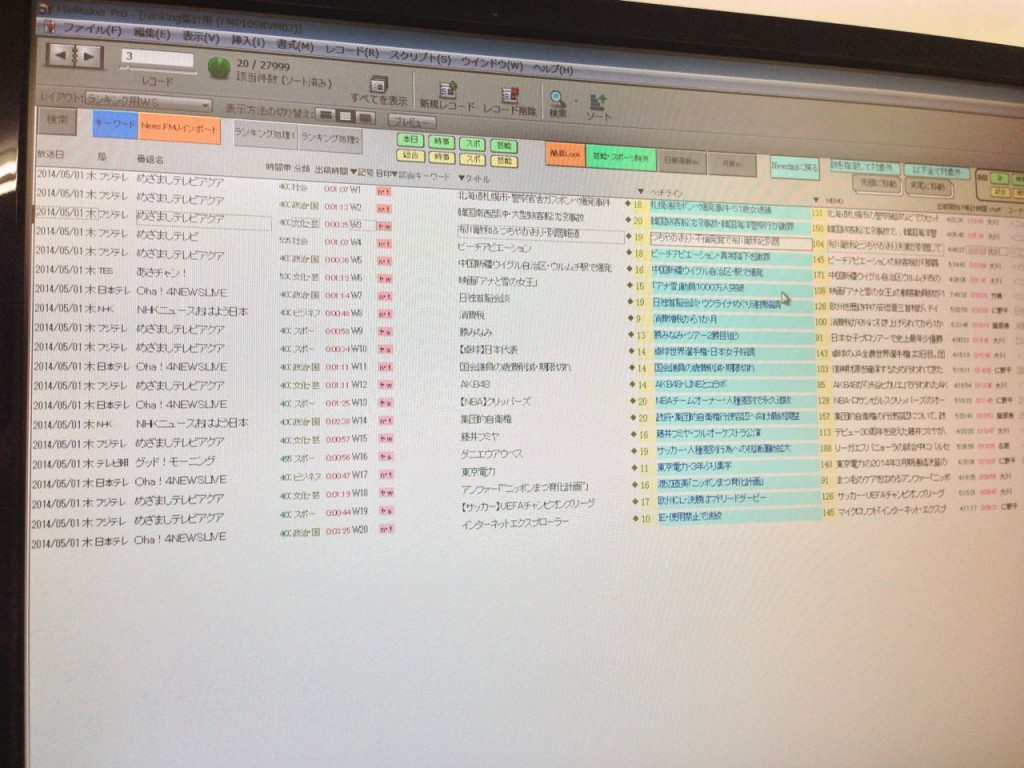

さて2つ目のチームは、入力した番組情報をチェックする作業を受け持つ。最初のチームが入力したテキストを特殊なプログラムを使って確認する。

上の画面のピンク色の箇所が、プログラムによって”あやしい”と抽出された部分だ。”あやしい”とプログラムが判断した箇所なので、実際に誤っているのか、正しい表記はどうなのかは結局、人力になる。

さっきの番組情報入力チームの作業でも感じたのだが、ひたすらデータをテキスト化したものが成果物とは言え、プログラムでは決して完璧なものはできない。表記の間違いも、あやしいものは結局人間が調べて人間が判断するしかない。メタデータという言葉のデジタルなイメージとは裏腹に、人間がゆらぎ的な部分を解決してはじめて利用可能なものになる。

チェックチームはもうひとつ、特別なプロジェクト作業を受け持つ役割もある。現状、定期的に行っているのは、ワイドショーでの”ランキング”を生成する作業だ。これは少し前までTBSのニュースショーに「お父さんのためのワイドショー講座」というワイドショー内で取り上げられたニュースのランキングを出すコーナーがあったが、あの元になるデータはここから生み出されていた。

この作業もプログラムが組まれていて、ワイドショーの内容別に時間を集計してランキングが瞬時に出てくる。出てくるけれどやはりここでも、この内容とあっちの内容は同じだ、などと調整は人間の判断で行う。

この日は北海道で連続爆破事件の容疑者が捕まり、その話題が1位。2位は韓国の旅客船事故のニュース。週間ランキングだとこの話題がトップになる。週別、月別のランキングもプログラムでパッと出せる。

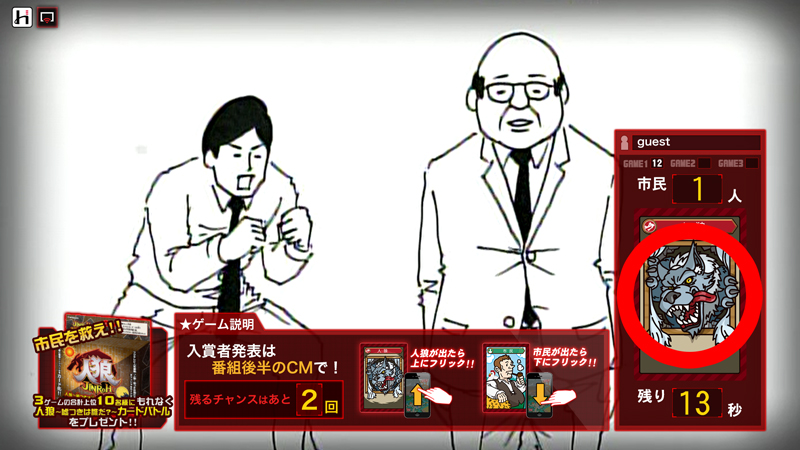

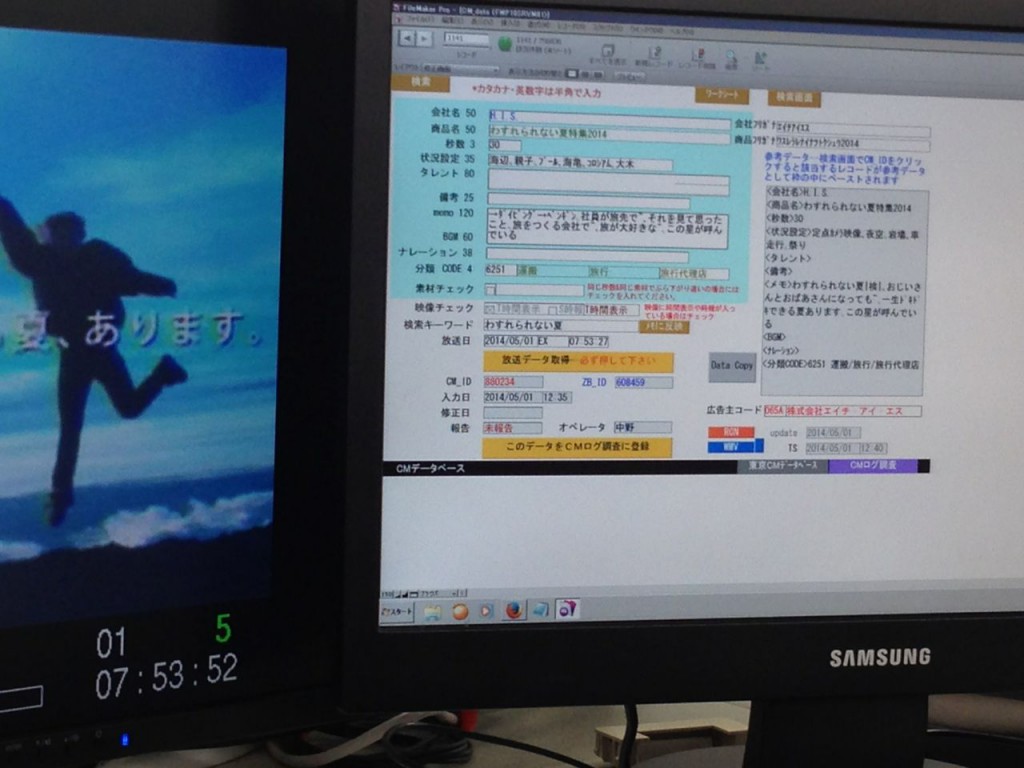

3つめの作業チームは、CM情報だ。番組情報の入力では”ここでCMタイム”まではやるのだが、CMの中身はこのチームが入力する。その画面はこんな感じ。

各CMの企業名・商品名、そして大まかな内容が書き込まれる。

CMは同じ素材がいろんな時間でオンエアされるので、同じ素材について出てくるたびに入力する必要はない。その”同じ素材”が出てきたら音声認識で判別する。ACR(Automatic Content Recognition)については前にも書いたが、映像が持つ音声を個別に判別する技術だ。

だったら楽なようで、CM素材は毎月何千本も新しいものが出てくるので、決してACRで簡単になるものでもない。

最後は商品情報を書き込むチーム。これはエムデータの大きな特長だ。そして大きな可能性を秘めた作業だ。

テレビ番組には様々な商品やお店などの情報が頻繁に出てくる。言うまでもなく、テレビへの登場は商品やお店にとって大きな影響をもたらす。テレビで取り上げられたのをきっかけに在庫が切れるほどものが売れたり、突然お店に行列ができたりする。テレビのメタデータがビジネスにつなげるひとつのポイントがそこにはある。

エムデータでは、番組に商品が出てくると、放送された情報を入力するだけではなく、独自にその商品について調べてわかることも書き込んでいく。具体的には、その商品のWEBページから情報を入手する。それからネットで販売されているものは、ECサイトのURLも必ず付与する。とにかくその商品やお店について調べてわかることはすべて入力するのだ。

つまり、テレビで取り上げられてからそれが少なくともネット上で販売されるプロセスまでをも入力するのだ。その情報は、ネットで商品を販売する事業者にとって大きな価値がある。テレビで取り上げられた商品をうまくプッシュしたりすることで、具体的な販売にむすびつく可能性がある。

CMとともに、実際のマーケティング活動には大いなる意義を持つ情報だ。テレビのメタデータの価値はこういう”モノが売れる”過程に隠れている。

ここからメタデータの意義、そしてテレビとネットの融合の実際的なところを考えていくことができる。

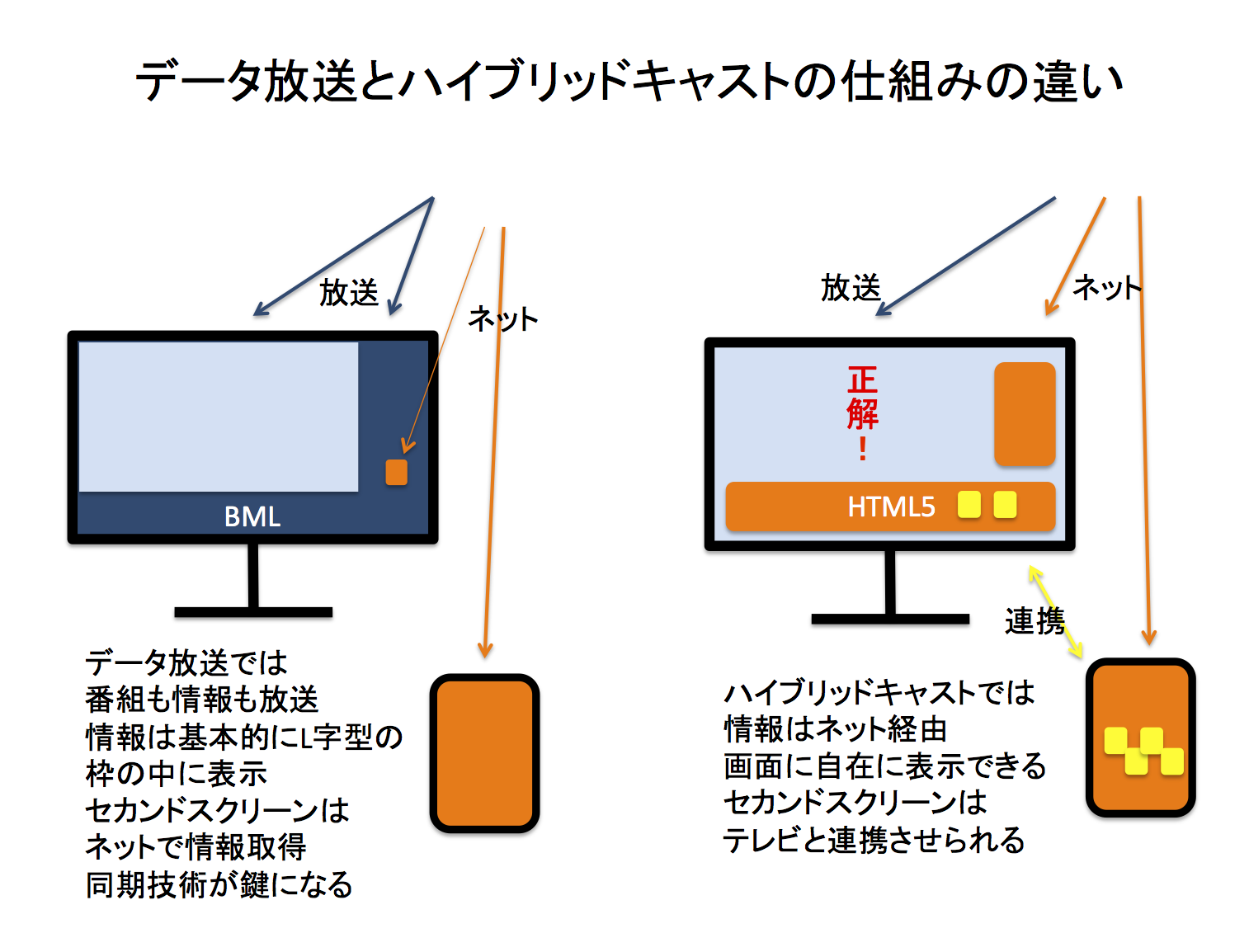

テレビはネットと、そのままでは一体化できない。映像とネットの情報は混ぜようがない。水と油以上にかけ離れた存在だからだ。

これが映像をテキスト化することで話が変わってくる。ネットの要素と混ぜようが出てくるのだ。いわゆるビッグデータ的な分析の中に取り込むことができる。

典型的なのがツイッターなどのソーシャルメディアだ。ツイッターのつぶやきもビッグデータのひとつだと言えるわけだが、これもテキストだ。テレビに出てきた情報のテキストと、ツイッターで人びとが多くつぶやいた言葉を照らし合わせると、それぞれでどう情報が流通したかが可視化できる。

人びとがいまどんな言葉を重視しているのか、それがテレビでまず取り上げられたのがいつだったか。テレビに出てきたことでさらに話題がどう盛り上がっていったのか。解析していけば、”流行”を読み取り計測することも可能だ。そのパターンを応用すれば、”流行”の波に商品を乗せるノウハウやコツも見えてくるかもしれない。

ビッグデータには様々な領域のものがある。その中にテレビは入れられなかったのが、メタデータを生成することでテレビ情報をビッグテータの素材のひとつに昇華できるのだ。そこには大きな大きな可能性がありそうだ。

テレビとネットの融合を推し進める鍵のひとつが、メタデータにはある。もっと大きく言えば、”現在”という時代を解析することもできなくないはずだ。この国で行われるコミュニケーションの細密な地図が浮き出てくるかもしれない。

もしエムデータのノウハウを、あなたが持つ別のデータと組み合わせることでぼくたちもまだ知らない可能性が見いだせると言うなら、ぜひ教えて欲しい。ぼくのメールアドレス、もしくはエムデータにコンタクトしてください。なにしろはじまったばかりなので、まだ見えてない可能性はほんとうに多方面にあると思うのだ。具体的なビジネスになってなくてもいい。ただ、面白そうなお話なら、ぜひお話したい。

コミュニケーションディレクター/メディアコンサルタント

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

@sakaiosamu

株式会社エム・データ

WEBサイト(http://mdata.tv/)

資料請求ページ(http://mdata.tv/inquiry.php)

大澤さんはバラエティ畑を歩んできた。そして30代後半で二人の子供を産んだワーキングママだ。テレビのしかも制作の仕事だと子育てとの両立は大変だと想像するのだが。「それが意外と逆なんです。制作の仕事は働き方が自由な側面があるんですね。時間配分を自分で決められるので、打合せと撮影の間に家庭のことを入れる、なんてやりくりができるんです。かえって楽と言えるかもしれませんね」と快活に笑う。人知れずの苦労もないわけでもないだろうが、大澤さんはすべてを楽しもうという大らかさにあふれている。

大澤さんはバラエティ畑を歩んできた。そして30代後半で二人の子供を産んだワーキングママだ。テレビのしかも制作の仕事だと子育てとの両立は大変だと想像するのだが。「それが意外と逆なんです。制作の仕事は働き方が自由な側面があるんですね。時間配分を自分で決められるので、打合せと撮影の間に家庭のことを入れる、なんてやりくりができるんです。かえって楽と言えるかもしれませんね」と快活に笑う。人知れずの苦労もないわけでもないだろうが、大澤さんはすべてを楽しもうという大らかさにあふれている。 「できるだけ幅広い人たちに”自分ごと”にしてもらいたいと思うんですよ」と、布村さんは言う。子供たちとその家族に向けた企画なのだが、それだけにしたくない。子供がいない人たちにとっても、若者たち、ティーンエイジャーにとっても、子供を鍵に未来貢献について考えてもらいたい。そういうコミュニケーションができないだろうか。そんな想いから企画づくりが始まった。

「できるだけ幅広い人たちに”自分ごと”にしてもらいたいと思うんですよ」と、布村さんは言う。子供たちとその家族に向けた企画なのだが、それだけにしたくない。子供がいない人たちにとっても、若者たち、ティーンエイジャーにとっても、子供を鍵に未来貢献について考えてもらいたい。そういうコミュニケーションができないだろうか。そんな想いから企画づくりが始まった。