「第二回・リアル境塾」を昨日、6月26日に開催したよ。佐々木俊尚さんをゲストにお招きして100人近く集まってもらった第一回とは打って変わって、30人限定の少人数で議論する催し。

お題については前にこの場でも書いたように、地デジ後のメディア状況はどうなるかを大テーマに、「ソーシャルメディアはマーケティングの場になるのか」「コンテンツで商売できるメディアは生まれるのか」「ジャーナリズムはなくなってしまわないか」の3つのお題を用意した。

さて30人で議論する、というのはいったいどうなるのか、見当もつかない。いちばん心配だったのは、意見が活発に出てくるのかどうか。必ずしも顔見知りでもないメンバーが集まって、「議論の場」になるのだろうか。

そこで、3人の方にあらかじめ”パネラー”をお願いしておいた。ぼくのイメージでは、パネラーたちとぼくとで話すうちに、だんだん他の皆さんも参加し出して、「30人で議論する」状態が生まれる、のではないかと。

・・・全然ちがった。・・・なんだ、心配しなくてもみんないきなりどんどん喋るじゃん。・・・

まあ、考えてみたら、このメンバーがせえので一堂に会すのは初めてだったけど、部分的には会っていた人々。あの人とこの人は前に会ってるね、その人とこの人はこないだ会ったらしい。そんな面々だったから、あまり気を使う必要もなかったのかも。

だから、あらかじめお願いしていたパネラーのお三方には申し訳ない感じになってしまった。パネラーを設定する必要がなかったのかも。強いて言えば、各お題の最初にいきなり発言を振れたのはやりやすかったけど。

それから、お題を3つに設定したのも、こうなると計算ミスだった。2時間も議論するのに、ひとつふたつのお題では足りないんじゃないかと。そんなことなかった。ひとつひとつのお題が深みがありすぎて、話は尽きなかったんだよね。

2時間でひとつでも、十分だった。

お題の設定もちょっとまちがっちゃったかな。

最初のお題、ソーシャルメディアはマーケティングの場になりえるのか。あまりいいお題とは言えなかったかもしれない。というのは、TwitterもFacebookも、まだまだ普及段階なので、いまマーケティングの場にできるのかは議論しづらい。それから、特定のメディアに関してマーケティングの場になるかどうかは、やりようじゃない?ってことなので、議論しにくい。ちょっとお題としては失敗だったかな?

でも、このお題で出たいろんな意見は、参考になるものがいっぱいあったよ。何らか有効な反応が得られるのは、フォロワー数が10万人になった段階だ、とか。ソーシャルメディアでの表現とマスメディアでの表現と、結局考え方は同じかもしれない、売らんかながモロに見えちゃうと、マス広告だって引いちゃう。ソーシャルでも同じでしょ、とか。

一方、ふたつめのお題、コンテンツで商売できるメディアは?という議論。これは深かったなあ。これ一本で行くべきだったかなというのが最大の反省。メディアやコンテンツについて考える中で、もっとも重要ポイントがこのお題なのかもしれない。

そして、この議論はもっといくつかのレイヤーや方向性に分けて議論すべきかもしれない。

例えば、買いやすさの問題。電子書籍でいえば、売場が乱立していて、自分が電子版で読みたいものが、どこに行けば読めるかがさっぱりわからない。電子書籍に限らず、各企業が本気出すほど売場が増えていって、ユーザーからするとわけわからなくなる。クレジットカード情報をいちいち入力させられる時点でイヤになる。そういう問題。

映像コンテンツでいうと、これまでの番組制作の舞台として、テレビ放送はなくなりはしない。でも規模は縮小していくだろう。その時、世界市場を目指すべきではないか。

一方で、ローバジェットで制作するコンテンツを二度三度と使い回すやり方はあるのかもしれない。「水曜どうでしょう」も例にあがった。

さらに、コンテンツの制作と放送は分けて考えられる。ハリウッドは70年代にそこを強引に分けて制作側が主体性を握った。同じようなことを日本でも考えるべきかもしれない。

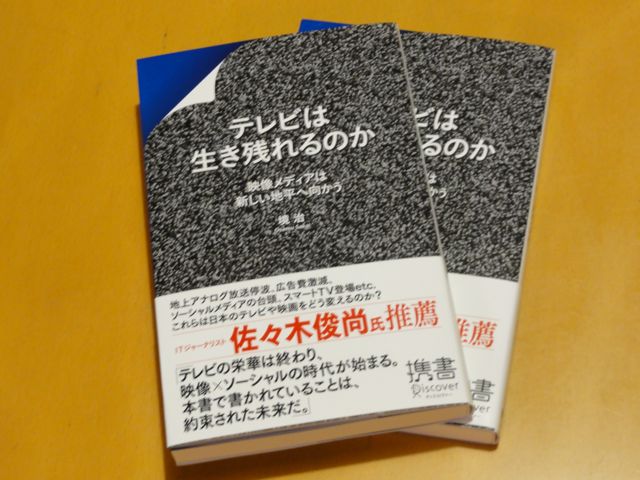

このあたりについては実は今度のぼくの本の中でも出てくる話だ。境が書いた本の内容と、境塾の議論の内容が重なってくるのは面白いなあ。

そんな感じで、ひとつのお題の中でもいろんなサブテーマが錯綜して、収拾つけられなかった。もともと、結論を出すつもりはなかったのだけれど、それにしてもお題が大きすぎたのと、こんなに議論が活発になるのなら、何らかやり方を考えないといけないなあ。

それと、せっかく今回参加してくれた”お初”な方々に、発言を振るべきだったなー。いや、そうしようと思ったんだけど、みんな次から次に発言するもんでね。だからやっぱり30人って多いんだろうな。荻野先生はグループ分けしたらと最初からおっしゃってたのだけど、30人集まった上で10人ぐらいに分けるとか、そういうテクニカルなやり方を考えた方がいいみたいだ。

そうそう、3つめのお題として準備したはずのジャーナリズムについては、時間の都合でまったくとりあげることができなかった。今後のメディアとジャーナリズムの議論は、コンテンツビジネスと似てはいるけど別扱いで重視すべきだと思っている。別の機会にぜひやってみたい。これのためだけの回を設けた方がいいんだろうなあ。このテーマのためにとくに燃えて参加したというNさん、ごめんね。今度こそね。

さてこのリアル境塾、少人数版はまた近いうちにやります。今回参加した方もできなかった方も、ぜひご参加を。

議論の続きはFacebookページ境塾で展開してもいいかもね。みなさんのぞいてってね。「SAKAIjyuku」で検索するか、いっそ、ここをクリック!