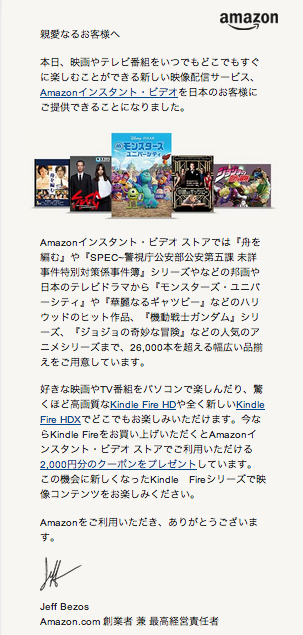

「アマゾンはVODを日本で日常化させるか?」と題した記事を書いたけど、アマゾンだけで終わりではなかった。28日にはマイクロソフトが動画配信サービスXbox VideoのWEB版を公開したというニュースが飛び込んできた。これまでゲーム機XboxかWindows8だけでしか使えなかったのが、普通のWEBブラウザーで使えるようになったのだそうだ。もちろんぼくのようなMacユーザーも使える。

アマゾン同様、映画とドラマが視聴できるのだけど、レボリューションやホームランドなど、他のVODにはない新しめのコンテンツも入っている。やるなあ、マイクロソフト!

それから、知らなかったのだけど10月30日にはGooglePlayでもそれまでの映画に加えてテレビドラマを扱いはじめたそうだ。いずれもタブレット端末のセールスに向けたサービスらしい。アマゾンはKindleHDの新製品が出たし、GoogleもNexusの販売のためにドラマも揃えたというわけだ。こうなると、iTunesではドラマは扱っていないので、iPadがちょっと不利かもしれない。・・・まあきっとAppleもそのうちドラマも扱うのだろうけど。

ぼくのような映画やドラマが大好きな人間にとって、こうしたVODサービスの続々の登場は喜ばしいことだ。思い返すと、2005年だったかにビデオiPodが出た時、海外では映画やドラマをiTunesで取り扱うようになったのに、日本ではミュージックビデオしか見れなかった。あの頃からすると隔世の感があるが、もう8年も経っているのだからなー。

さてこうなると、VODサービスにさらなる向上を求めたくなる。そもそも、ぼくはこれまでのAppleTVやhuluにいささか不満があった。コンテンツを選ぶための情報が、圧倒的に少ないのだ。

AppleTVで映画を選ぶ際、カンタンなあらすじとキャストやスタッフの情報があるだけ。でも映画の紹介って、あらすじだけじゃない。あらすじよりもっと大事なのが、その作品の位置づけ的な情報だ。その昔なら淀川長治や水野晴郎がテレビのロードショー番組で映画を紹介する時、わくわくするような話をしてくれた。誰々が主演で、この作品によって一躍彼は大スターになった、とか、誰々が監督で、彼の遺作となったのがこの作品だとか、そういう情報。そういうのをコンテキストと言う。

コンテキストは様々で、もっと個人的なことかもしれない。自分が学生時代に初めて観たスプラッタムービーで衝撃だったとか、若い頃デートで観てうっとりしてその後でプロポーズされたとか、そんなことでもいい。そんな情報が作品に与えられると、なんだか観たくなるものだ。

逆に言えば観る理由は何だっていいのだ。なんとなーく、興味を持った作品を観る時に、一押ししてくれさえすればいい。観たあとで、なんだそうでもなかったじゃないかとか、言っていた以上に面白いじゃないかとか、それでいいのだ。とにかく、その日、その時間にその映画を観るための、自分に対しての納得をちょっとだけくれればいい。

AppleTVにはそういう要素がほとんどない。わずかに、他の人の短い感想が3つ程度読めるだけ。

huluはもっとそっけない。あらすじしかない。キャストや監督の情報もないのだ。だから別途その作品について検索しないと情報が得られない。

AppleTVやhuluで何か観ようと起ち上げて、でも情報が少なく自分で検索するのにも疲れて、結局何も観ないで終わる、ということがしょっちゅうある。

モンクついでに他のVODについても言ってしまうと、ぼくが加入しているケーブルテレビにはVODサービスもあるのだけど、これがインターフェイスがよくない。さらに、ブルーレイレコーダーでアクトビラとTSUTATA TVを使えるのだけど、同様に使いづらい。ちょっとページを切り替えるだけですごく待たされる。これらに比べると、AppleTVもhuluもさくさく動いてずっと使いやすい。

なんだかモンク大会になってしまったけど、とにかくVODサービスはまだまだ改善すべき点がいっぱいある。もうサービスが出そろったのなら、次のステップに進んで欲しい。選びやすくして欲しい。どれもこれも観たくなる、そそる仕組みを構築して欲しい。情報を整えるのが重要だし、ソーシャルもうまく活用して、その映画についてのみんなのつぶやきがささーっと読めるとか、絶対にやった方がいい。

映画やドラマに限らず、コンテンツが莫大に増えると、選べなくなるものだ。自分が何を観たいかがわからない。でも、そんなにまっとうな理由が必要なわけではないのだ。ちょっとしたことで”そそられる”。いくつかの角度で”ちょっとしたそそる情報”を作品毎にパッと見られるようにすればいい。

もうそれぞれ、きっと考えてるよね。さっそく具現化して欲しいもんだと思う。考えてないなら、意見言わせて欲しいもんだなあ。

コミュニケーションディレクター/コピーライター/メディア戦略家

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

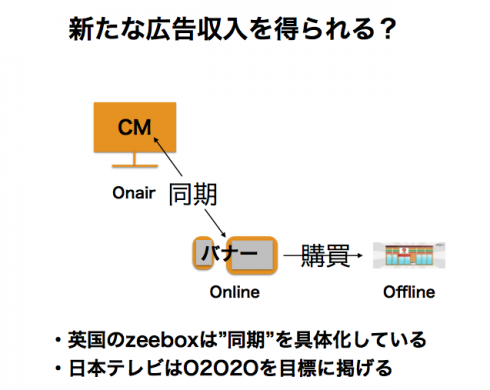

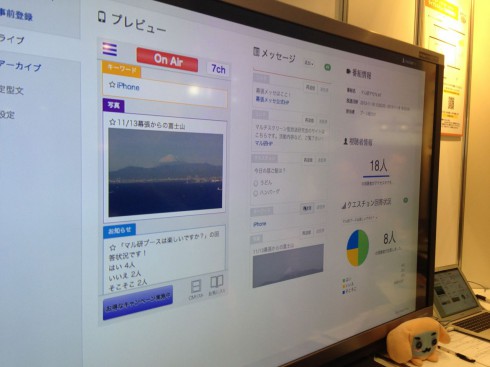

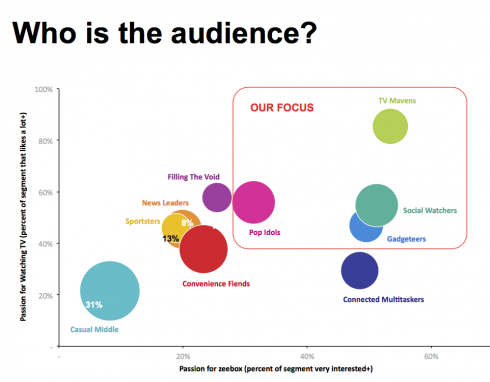

図をクリックすると大きく見られる

図をクリックすると大きく見られる