ユートピア、と言われてあなたはどんな場所をイメージするだろう。青空の下に広がるお花畑。美男美女二人だけの楽園。「チャーリーとチョコレート工場」に出てきたようなお菓子でできた空間とか?そんなありえない、想像の中だけの場所がユートピアなのだろうか。

いや、でも意外にもっと身近な場所にユートピアはあるのかもしれない。幸せの青い鳥がもともと家で飼っていた鳥だったように、なんてことない、そばにいつでもつくれる空間がユートピアなのだ。それでいて、かんたんにはつくれない。ぼくたちは幸せとは何かを、きっと勘違いしている。

「赤ちゃんにきびしい国で赤ちゃんが増えるはずがない」の記事を書いてから、自主保育活動を取材し、さらに共同保育についても取材した。

【赤ちゃんにやさしい国へ】みんな自分の子供みたいに思える場所〜自主保育・野毛風の子〜

【赤ちゃんにやさしい国へ】これは大きな家族であり、ひとつのムラかもしれない〜自主保育・野毛風の子(その2)〜

【赤ちゃんにやさしい国へ】保育の理想は”サービス”とは離れたところにあるはずだ〜たつのこ共同保育所〜

“たつのこ共同保育”を取材した際、話してくれた有園さんが、”ごたごた荘”と”まごめ共同保育所”について教えてくれた。”たつのこ”が行き詰まった時、相談に行ったのだという。有園さんからすると、両方とも共同保育所として理想的な存在で大いに参考になったそうだ。

興味を持ったので連絡してみて、取材をお願いした。今回の取材は、三輪舎の中岡祐介に加えて、映像ディレクター山本遊子も同行しカメラを回してもらった。彼女とは十年来のつきあいで、テレビ番組やWEBムービーなどの仕事をしながら、母親として子育て真っ最中。独特の視点と空気を持つ映像を作る彼女が、母親として共同保育所をどう切り取るか。今回のブログはその映像もあるのでぜひ見て欲しい。

練馬区大泉の駅からずいぶん遠いところに、”ごたごた荘”はあった。”たつのこ”を訪れた時も驚いたが、”ごたごた荘”も一見すると、とても保育所には見えない。普通の家に見える、いや普通の家のようで小さなアパートか何かに見える。

こんな家で保育がホントに行われているのか。表札には確かに「ごたごた荘」とある。確かに、と書いたがこんな奇妙な名前の保育所がある、というのが不思議だ。日常的な空間に突如ファンタジーの世界が湧いて出たような感覚。

こんな家で保育がホントに行われているのか。表札には確かに「ごたごた荘」とある。確かに、と書いたがこんな奇妙な名前の保育所がある、というのが不思議だ。日常的な空間に突如ファンタジーの世界が湧いて出たような感覚。

中に入ると子供たちの元気な元気な声が聞こえてきた。どたどたばたばた。なるほど、これは”ごたごた荘”だ。この名前はどこかで聞いた気がする、という人もいるだろう。スウェーデンの作家リンドグレーンの「長靴下のピッピ」のピッピの住む家がごたごた荘なのだ。

設立は1982年。もう三十年を超えて活動している。いまは東京都の認証保育所であり、運営主体はNPO法人”ごたごた荘”だ。ちゃんとしてるようだが、何しろ自主的な保育活動なのでこれまでも困難は多々あった。2010年にいまの場所に移って体制が整い、ようやく落ち着いたのだ。

共同保育とは、親の側と保育士の側とが言葉通り”共同で”運営する。設立の経緯がまさにそうだった。既存の保育所に疑問を持つ親と保育士が出会って、自分たちの理想の保育を具現化しようと”ごたごた荘”が誕生した。

では”ごたごた荘”の理想とは何だろう?もらった資料から一部を書き出してみよう。

共同保育って?

保護者もわが子を預けっぱなしにするのではなく、保育者と一緒に保育や運営のための会議に参加したり、行事や日常の係を分担し、そこで生まれる絆の中で子どもたちの育ちの場を支えています。わが子以外の子どものオムツを替えたり、わるさを叱ったり、互いに本音を出し合いながら、”一緒に育てた”子どもたちが大きくなっても、ずっと家族ぐるみで付き合っていける、そんな関係を築いています。

”共同保育”と聞くと親の側も毎日保育をするように思えるが、ポイントはそこではない。保育をやりたい親はそうしようと思えばできるが、”共同”の本質は、この保育所の運営にある。具体的には、月一回の会議に親も参加する。そこでは保育所の方針や運営について情報共有と議論がなされる。

会社で言うと、”経営会議”に参加することに近しい。子どもたちのためにどうしていけばいいか、親と保育者がともに考えるのだ。親と保育者の間の”ポジションの違い”をできるだけなくし、同じ立場で子どもたちのことを思い、具体化する。それが共同保育だ。

どたどたばたばたと元気いっぱいな子どもたち。保育所に彼らが遊ぶ”園庭”はないので、近くの公園にみんなで行くのが日課だ。彼らののびのびした空気を、映像から感じてもらえたらと思う。山本遊子が撮影・編集した映像からどこまで伝わるか。短いけれど”空気”は共有できるだろう。

“ごたごた”荘とともに、有園さんから教わったのが”まごめ共同保育”。大田区の馬込にあり、こちらも取材に行ってみた。

都営浅草線の終点、西馬込駅からすぐ近く。たくさんの車が行き交う国道一号線から少し入った閑静な一画に見えてきたのは、三階建ての立派で素敵な建物だ。共同保育といえば、”たつのこ”や”ごたごた”のようなこぢんまりした建物だと思い込んでいたのでこれは驚いた。

いったいどうしてこんなに立派な建物なのか?不思議に思いながら、入ってみた。

中はどーんと大きな部屋があり、付随的に小部屋がある構造。1階は幼児たち、2階は赤ちゃんたちという分け方。入口の棚の上にごろりと置かれた大きなキュウリが、この保育所を象徴している。無雑作で、だからこそのびのび育つ。

1970年代前半、馬込に保育所を作ろうと動いた人びとがいた。資金作りのために二年間廃品回収をしたという。なんとかお金ができたものの、ようやく見つけた場所が大田区中央一丁目。馬込というより大森と呼ぶべき場所だったが、名前は”まごめ保育所”となった。

それから日々悪戦苦闘、二回の引越しの末にいまの場所に落ち着き、東京都の認証保育所にもなることができた。という七転八倒ぶりはごたごた荘と変わらない。

ただこの大きな空間が借りられたのは幸せなことだろう。たまたま縁があって、企業経営をしていたご夫婦が一線を退いた際、会社で使っていたこの家を手ごろな家賃で貸すと申し出てくれたそうだ。そのご夫婦は三階に住んでいて、賑やかな方が楽しいと思ってくれたのだろう。素敵な申し出だ。

まごめ保育所にはこれまでの歴史がわかり、親たちの幸せに満ちた気持ちも書かれた印刷物がいくつかある。とくに2009年に編まれた写真集のような分厚い冊子は、70年代から最近のものまで子どもたちの写真がいっぱい使われていて、読んでいくとなぜか涙が出てくる。40年分の家族のぬくもりが詰まった冊子だ。

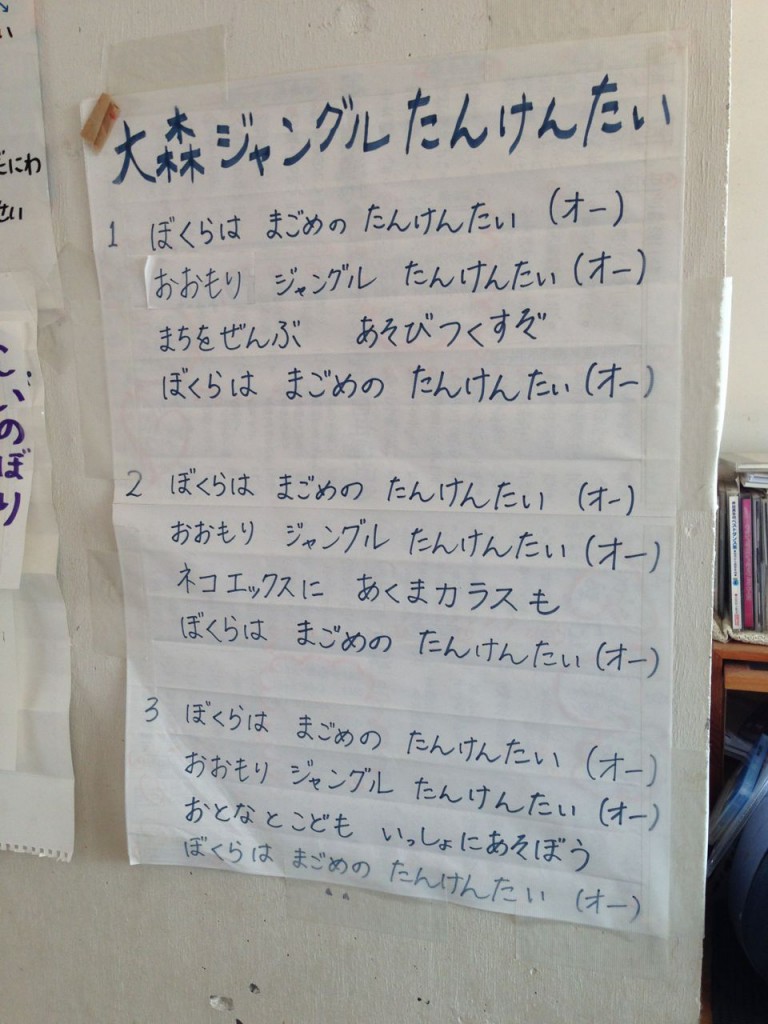

大森はジャングルだ、というのがひとつの合言葉のようで、唄もできているらしい。まごめ保育所にはそんな、親たちの創作物があちこちに絡まっていて、さっきの冊子も広告関係の親が中心になって作ったそうだ。

大森はジャングルだ、というのがひとつの合言葉のようで、唄もできているらしい。まごめ保育所にはそんな、親たちの創作物があちこちに絡まっていて、さっきの冊子も広告関係の親が中心になって作ったそうだ。

共同保育は父親たちも積極的に関わっている。まごめでも、保育に関わる父親は代々多く、やはり月一回の運営会議でも父親が参加することもよくあるという。また父親同士で飲みに行くことも多いそうだ。

自主保育や共同保育を取材するといつも、親と保育者が大きな家族になっているのだなと感じる。ぼくたちは”近代化”を通して農村のしがらみやどろどろした地縁血縁から逃れて都市に来たはずだった。だが共同保育では新たな地縁血縁が再構成される。少なくともそういう”縁”を必要とする人たちがいるのだ。あるいは核家族化で失われたコミュニティを、疑似的にでも再生しないと、幸福な子育てはできない、ということではないか。

まごめを訪れた時はちょうど子どもたちが昼寝に入る時間だった。お話を聞いているうちに子どもたちの寝息や可愛いいびきが聞こえてきた。訪れた日は雨も降らずまだ暑くもない天気でそよそよと風が流れ込んでカーテンを揺らしていた。

気持ちいい。

ぼくはこの場所にずーっと居たいと思った。家族とともにここに部屋を借りて暮らせたら、さぞかし幸福に日々を送れるのではないか。ユートピア、という言葉が浮かんだ。ぼくの自宅も大田区で馬込は近いのだが、こんなに近所にユートピアはあるのだなあと感じた。

まごめ共同保育所の映像を見てもらいたい。山本遊子が2分18秒の短い時間に封じ込めたユートピアの空気を、皆さんも吸ってもらえたらと思う。

さて、まごめ共同保育所でお話を聞いている中に、何度も何度も”からあげ”という言葉が出てきた。からあげ?どうやら、”唐揚げ”ではなく、そういう愛称の人物について話しているようだ。断片的に聞いた話をまとめていくと、もともと美容師だった男性が数年前からまごめを手伝って保育に携わり重鎮的になった。このたび定年を迎えて退職した。先ほどの分厚い冊子にも締めとして文章を寄せている。写真も載っているが、職人的な雰囲気を漂わせた年配のおっさんだ。

猛烈に興味が湧いた。なんでこんなおっさんが、保育を手伝ったんだ?

まごめにはもう一度取材に行きたいと考えている。実現したら、またここで報告しよう。

—————————————————————————

取材サポート・中岡祐介(三輪舎)

映像制作・山本遊子(Uguisu Production)

—————————————————————————

【赤ちゃんにやさしい国へ】のFacebookページをつくりました。興味があったら下をクリックしてください。

コピーライター/メディアコンサルタント

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

@sakaiosamu

Follow at Facebook