このところ、毎日驚くことがある。昨日なんか2つもビックリがあった。

ひとつ目は、朝Twitterを眺めていた時。「なに?!」「来た!!」などという「!」付きのつぶやきがぼくのタイムラインの中をいくつも流れていく。「Apple、日本のiTunes Storeで映画の提供を開始」というニュースだったのだ。これがひとつ目のビックリ。

皆さんご存知の通り、ジョブズは9月に、新しいAppleTVを発表していた。まあ言ってみればVOD用のセットトップボックス。日本ではVODに消極的なムードがあるので、当分発売されないんだろうなあ。あらかじめ噂になっていた、アプリが動くiTVではなかったこともあいまって、ぼくはややガッカリしたものだった。

ところが、日本でもiTunesStoreで映画を提供!?おお!VODの夜明けじゃないか!ビックリしながら記事を読むと、同時にAppleTVが日本で発売、とも書かれている。なーんだ、ちゃんと時代は動いていたんだね。

週末には出荷される、とあったから、金曜日かな?いや、でもひょっとして今日だったりして、などとTwitterでしゃべってたら、渋谷のAppleStoreでもう売ってるとの情報が。たまたま原宿にいたぼくは、もういてもたってもいられないぞと、さっそく買いに行った。Twitterで「買っちゃった」と報告したらみんなが悔しがったりうらやましがったり。

そして2つ目のビックリの件なんだけど、前から時々Tweetを交わしていた(でも面識も何もない)@maskin さんにも「買っちゃった」と自慢して、リポートをブログに書くと言ったら、@maskin さん曰く「よかったら、そのブログポストをTechWaveにダブルポストしませんか?」ええー!?ぼくが書いた記事がTechWaveにも載るってことすか?ね、相当ビックリだ。

という流れで今日は自分のブログだけでなく、TechWave上も含めて、AppleTVについてリポートするよ。いやしかし、ぼくみたいのが書くんでホントにいいの?@maskin さん。あとで湯川さんに叱られないかしら?まあでも、ソーシャルの時代らしい成り行きで面白いけど。

さて帰宅したのは夜10時過ぎ。普通に考えたらいい年こいた大人がごちゃごちゃ何かする時間じゃないんだけど、さっそくAppleTVを箱から取り出した。ジャーン!

ジャーン!ってほどじゃないね、シンプルな中身。本体と、リモコンと、電源ケーブル、それでおしまい。ちなみにテレビとつなぐHDMIケーブルはついてないので、別途用意する必要がある。

接続自体はすっごく簡単。電源を差しこむ。ネットとつなぐ。テレビとHDMIでつなぐ。

実はぼくの場合、”電源を差しこむ”ところで苦労した。うちのテレビの周囲はいろんな機器でごったがえしていて、電源もたこ足状態。しかもテレビって壁際にぴたーっと置いてあるから狭いスキマに首突っ込んであいてるコンセント探して・・・という段階がいちばん大変だったってわけ。でもそういうお宅、多いんじゃありません?

そんなこんなでつないだら、こんな画面が・・・おおー!感激だあ!

この辺の写真はiPhoneなので(3GSだし)画質についてはご容赦を。

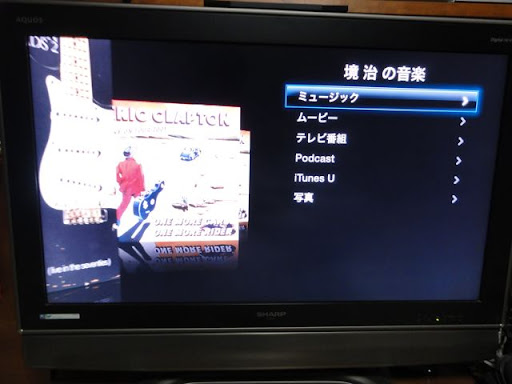

そしていよいよ、メイン画面。

ここからはデジカメの写真なのでちょっと画質良くなった、ね!メニューはこんな感じ。

“トップムービー”はようするに人気順。それとは別に”ジャンル”でも選べる。気になったものを”ウィッシュリスト”に入れておけばあとで選びやすい。

“トップムービー”を押すと、こんな画面になる。お!あの邦画大ヒット作も並んでるじゃないか!(笑)

ここで大事なのは、ポスタービジュアルが並んでいること。映画の各作品のエッセンスを凝縮してパッケージングしたのがポスタービジュアルなのだ。映画の”シズル”がそこにはある。見たくなる。これをズラリと並べて見せているのがAppleの上手さだろう。

日本のこれまでのVODサービスは作品の題名だけを並べているものが多い。テクニカルな問題もあるのだろうけど、文字だけ見ても”そそらない”のだ。どんな内容かわからない。ポスタービジュアルなら、ドキドキしそうだなとか、ロマンチックなのかなとか、どんな2時間が過ごせるかがわかる。

“ジャンル”を押すと出てくるのがこの画面。

ここでは、ポスタービジュアルが勝手に流れていく。次々に”そそる”ビジュアルが出てくるのだ。こういうとこ、だいじだいじ!

“見たくなる”つくりこみをしているし、ページを変えたりする時にストレスがないようにできている。こうしたイケてるVODサービスが、AppleTVの第一の特徴なのだけど、それだけじゃないのだよ。VODしか想像していなかったので、VOD以外の機能にまたまた驚いた。

上で紹介したメイン画面には”インターネット”という選択肢がある。ここでは、YouTubeが見れるのだけど、他にも”Podcast”と”MobileMe”そして”Flickr”というメニューもある。驚いたのがPodcastだ。

これらはすべてVideoPodcastつまり映像番組だ。ぼくはこれまで、Podcastにはあまり興味を持ってなかったのだけど、こんなにバラエティ豊かでクオリティもなかなかのものがいっぱいあるとは思わなかった。自分の嗜好に近いPodcastを見つけて視聴するだけでも相当に楽しそうだ。

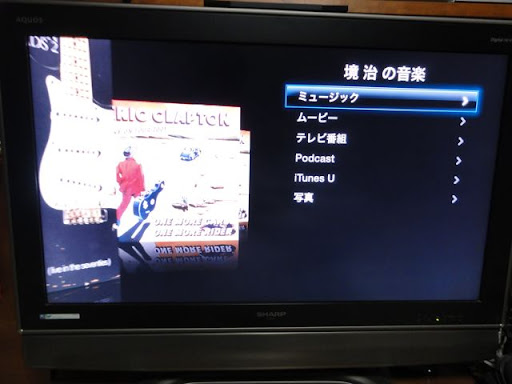

もう一度”メイン画面”を見てもらうと、”コンピュータ”という項目にも気づくだろう。これは”ホームシェアリング”のことだ。AppleTV以外で使ってた人はこれまでも使ってたのかもしれないけど、ぼくは今回初めて知った。iTunesにあるコンテンツを他の機器でも共有できる機能。つまり、Macに入っているコンテンツをAppleTVでも楽しめるってわけ。

iTunesに入っている音楽がテレビで聴ける。

それだけと言えばそれだけなんだけど、意外に感動するんだ。ここでもアートワークが流れていく。昔から持ってるアルバムをあらためて聴きたくなったりするわけ。

それと、ぼくはiTunesに、息子のテニスの試合のムービーを入れていた。自分で撮影して編集し音楽までつけたものなんだけど、これもリビングのテレビで見ることができた。なんだかうれしかったね。

実はこういう、VOD以外の要素に驚いたし、未来を感じた。新しいテレビ。AppleTVによって、ぼくのテレビは新しいものになったと言える。テレビに未来がやって来たんだ!

今回はひと通り機能を見て回っただけ。今後も、少しずつ使っていっては、また自分のブログで紹介したい。VODについてはこれまでも考えてきたので、それを眼前にして毎日コーフンしちゃいそうだ。ぼくのテレビが新しくなっていく様を、また追ってお伝えするからね。

ところで、せっかくTechWaveなんていう場に出てこれたので宣伝。ぼくたちはいま、iPadコンテンツを制作中。その名も、『ストレイシープ・ポーのクリスマス』。(ポーって聞いたことない?)絵本のようなアニメーションのような、見たこともないものになりそう。近々、@maskin さんに取材してもらえそうなので、その記事をぜひ読んでね。