映画『うまれる』について前にこんな記事を書いた。

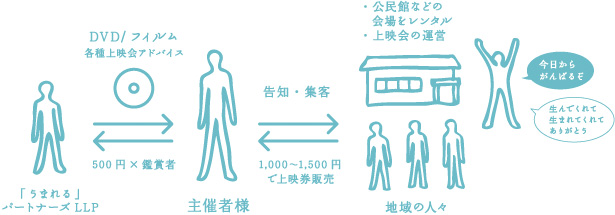

みんなに見て欲しいなら、あなたが見せてあげればいい~映画『うまれる』シリーズのソーシャル上映~

彼らのFacebookページで「赤ちゃんにきびしい国で・・・」の記事を話題にしてくれていたのを知って、この映画に接することになった。そして『うまれる』シリーズの新作『うまれる ずっと、いっしょ。』がこの11月22日から公開された。ぼくは試写会で一足先に観ることができたので、その感想を書いておこうと思う。

前作『うまれる』はとてもたくさんの人に愛されているようなので、『うまれる ずっと、いっしょ。』も期待して観に行ったのだが、一方で少し構えてもいた。『うまれる』より前に観ることになったので、どんな映画かはわかっていない。そしてなにしろ、ドキュメンタリー映画だ。

家族を描いた作品とはいえドキュメンタリー映画となると、やっぱり何かテーマを訴えられちゃったりするんじゃないかとか、重たい気持ちになっちゃったりするんじゃないかとか、勝手に覚悟をして観に行ったのだ。ドキュメンタリーなんでしょ、社会派なんでしょ、と。

ところがこの映画は、面白かった。覚悟しすぎたのが拍子抜けしたくらい、面白い作品だったのだ。

面白さのひとつは、ドキュメンタリーなのに物語性があったことだ。3つの家族が描かれるのだが、メインストーリーを担う安田家の物語が進みながら、サブストーリー的に今家と松本家の話が進行する。クライマックスを迎えて安田家の話が落着しつつ、今家と松本家もひとつの区切りがつく。

シナリオのもとに進められているんじゃないかと思うくらい、“ストーリー”になっている。起承転結とまではいわないけど、「この家族、これからどうなるんだろう」とワクワクというか、ハラハラしながら展開を追うのだ。それは劇映画を観るのと似た楽しさ。だから、面白かったのだ。

面白いのはもうひとつ、出てくる人がまた魅力的だ。もちろん、出ているのは役者ではないし、特別な職業の人物たちでもない。普通の人たちといえば普通の人たち。なのに、観ているとそれぞれが面白い。

個人的には、奥さんを失った今さんの情けなさが可愛くてしかたなかった。奥さんのことを、いつまでも、だらだらと、でれでれと惜しんでいる。誰がどう見ても、奥さんのことを溺れるほど愛していた初老の男のだらしなさが素敵だった。

もちろんこの映画の最大の魅力は、家族について描いていることだ。いま、ぼくたちが家族というものに真摯に向き合った時に出てくるいくつかの事象が映像にうまく収められている。父親は父親なりに、子どもの立場は子どもなりに、何かを感じることができるだろう。これは前作に続いて、あるいはそれ以上に多くの人から支持されることになりそうだ。

そんな映画『うまれる ずっと、いっしょ。』を撮ったのはどんな人物か。ぼくは勝手に「この映画を作った男とは絶対仲良くなれる」と思ってしまったので、図々しくお邪魔していろいろと聞いてみた。監督の豪田トモ氏と、プロデューサーで奥さんでもある牛山朋子氏は、図々しいぼくをあたたかく迎えてくれた。

—『うまれる ずっと、いっしょ。』を観て、素晴らしかったのだけど監督が失礼ながら“茶髪の青年”だったことに驚きました。ドキュメンタリーというと勝手に年配のインテリっぽい人物を想像するので。会社員だったけど映画がどうしてもやりたくてカナダに映画留学した、そんな無鉄砲な青年が“家族を描くドキュメンタリー”を撮ったのが不思議でしょうがないのですが・・・

ぼくも劇映画がやりたくて、カナダでも白人が着物でチャンバラやるアクション映画をつくったんですよ。ドキュメンタリーをやるために映画を学んだわけではなかった。

でも日本に戻って仕事を求めても、ぼくのように国内で経験もコネもない人間になかなか映像を作らせてもらえなかった。それでmixiで100人くらいにメールして10人くらいと会って、その中のひとりが仕事を振ってくれた。それがドキュメンタリーを作る仕事だったんです。一所懸命やったら気に入ってもらえた。そんなきっかけでドキュメンタリーの道に踏み込んだのです。

—映画を観た感想は「面白い!」でした。これも、ドキュメンタリー映画のイメージから遠いのですが・・・いい意味でエンタテイメント性も感じましたし。

もともと劇映画をやりたかったので、ジャーナリズム的につくる気はありませんでした。

バンクーバーではハリウッド的映画作りを学びました。すごく簡単に言ってしまうと、最初の20分間で葛藤を設定し、クライマックスでそれが解決して、残りの20分間で解決後を描く。それがハリウッドの作劇術です。その影響がドキュメンタリー作りにも活きているのかもしれません。

—じゃあそういう構成を考えながら撮ったわけですね。

いやー、構成を考えながらは撮れないですよ。葛藤と共感は大事にしてますけど。ストーリーは、葛藤を解決する旅路です。撮りながら旅路が解決に向かっていけば、ストーリーにできるわけです。あとはキャラクター、登場いただける方々ですね。ぶっちゃけて言うと、面白い方との出会いがいれば映画になる。ストーリーとキャラクターを重視しています。

-つまり、膨大な数の人を膨大な時間撮影し、葛藤を見つけてストーリーに構成できる糸口にしていく、ということですね。

残念ながら、途中で撮影をやめてしまうこともあります。一年撮っていろいろな事情によって、撮影をやめざるを得ない対象の方もいました。その場合は、制作費の大きな損失になるし、相手に対しても申し訳ないのできちんと説明します。それでも、やめる決断をしたことは何度かありました。

-『うまれる ずっと、いっしょ。』は三つの家族が出てきますが、主に描かれるのは安田慶祐さんです。彼を軸にしたのはどういう理由ですか?

ぼく自身が父親になったのが大きかった。慶祐さんに共感したんですね。父親になるってどういうことだろう?と考えながら彼を撮りました。父親って、頑張らないとなれないですよね。慶祐さんが血のつながりのない昊矢(そうや)くんの父親になろうとする姿が、自分と重なったんです。

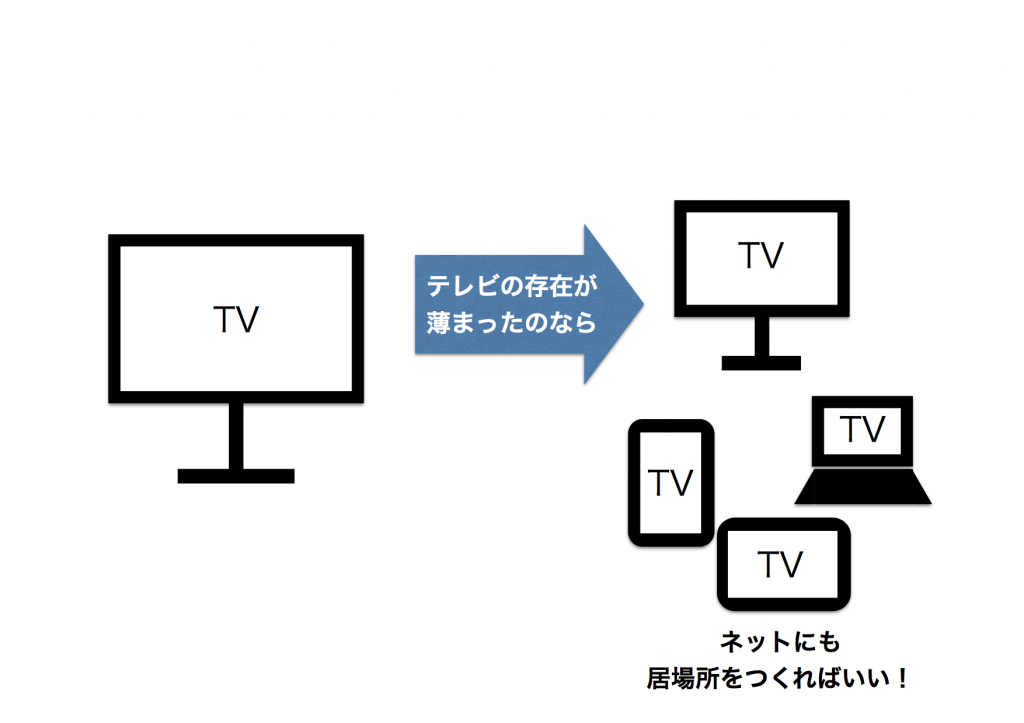

女性は妊娠してスイッチ入る人が多いし、そのあとも身体的な変化があって準備できるけど、父親はスイッチオンじゃなくて、生まれてから少しずつボリュームアップしていく感じですよね。そこは多くのママさんに知っておいてもらえたらと思います。ママとパパは違う乗り物に乗っている。ママはF1ドライバーで親としてびゅんと飛ばして先へ行っちゃうんだけど、パパはそれをママチャリで必死に追いかけてるんです。

—父親として、まったく共感します!もう一人の登場人物、今さんはなぜ選んだのですか?

『うまれる』の次は「亡くなる」をテーマの一つにしたいと思い、お世話になっている在宅医の小澤竹俊先生に相談したんです。そしたら「すごくいいご夫婦なので撮ってあげてください」と今さん夫婦を紹介された。奥さんの順子さんが末期がんだったのですが、すごく素敵な家族だったので撮影を開始させていただいたら、その翌日に順子さんが亡くなってしまった。

「亡くなる」というテーマでは、もうご縁はないかな、と思ったのですが、その1週間後に妻のお父さんが亡くなってグリーフケアの大切さを感じ、心配でしかたなくなって今さんを訪ねるようになったのです。お線香をあげに行ったり、お弁当を持って行ったり。その時に、旅立った順子さんのことをしみじみ語る今さんが魅力的で。そうしているうちに、人は「亡くなる」より「遺される」方が多いんだなと気づいたんです。「遺される」というテーマの重大さを認識して、結果的に今さんと一年弱、おつきあいさせていただきました。

—18トリソミーの虎ちゃんの家族は唯一『うまれる』から通して登場しますね。

どうして虎ちゃんを撮りつづけてるのか自分でもわからなくて・・・二十年後にわかるかもしれませんね(笑)。

そもそも『うまれる』の方でも虎ちゃんに登場してもらうつもりはなかったんです。妻の大学時代の先輩が松本ご夫婦で、話を聞きに行ってみたら「この瞬間にも亡くなってるかもしれない」と泣きながら直子さんが語る(当時は生後数ヶ月で虎ちゃんはまだ入院していました)。「僕らに出来る事は何かないかな」と考えて、じゃあ記念写真を撮ってあげたらどうかなと撮影したのが、後にポスターになった写真です。なぜかぼくはその時、虎ちゃんに「ぼくを映像に撮って」と言われてる気がして、映画にさせていただくつもりはなかったけれど記録として残しませんかとお願いして撮りつづけたんです。ウェブサイトに虎ちゃんのことを書いたらたくさんの人がかわいいかわいいと書き込んでくれて。そしたら松本さん夫婦が「自分たち以外にもかわいいと言ってくれる人がいる!」と喜んでくれて、こもりがちだったのが、外にも連れだすようになったそうです。

『うまれる』を編集してる時に、配給宣伝の人が虎ちゃんにも登場してもらいたいと言いだして、ぼくの中では一度構成ができ上がってたんですが、じゃあやってみようかと考えてみたら・・・うまくいったんですね!

—えー?!じゃあ途中で入れたんですか?!『ずっと、いっしょ。』では?

今回も、最初は登場いただくのが良いのか分からなかったんですけどねー。もともといくつかのご家族をそれぞれを追った別々の作品に仕上げるつもりが、安田さんと今さんと2家族を一つの作品にしたらどうだろうと考え直して、「うまれる命」「旅立つ命」「いのちは家族によってつながっていく」という作品のテーマを考えているうちに、虎ちゃんたちにも出ていただいた方がよりメッセージが深くなるかもしれないなと気づいたんです。

あなたが『うまれる ずっと、いっしょ。』を観たら、最初から構成を緻密に考え抜いたとしか思えないだろう。完成度が高いから。でも豪田監督の話を聞いて、それは結果なのだとわかった。たくさんの家族に向き合って、たくさんの映像を撮って、おそらくいろんな試行錯誤を経て、ああいう形にたどり着いたのだ。ぼくたちの感動は、完成度の高さの裏に隠れている、作り手の悩みの深さと、かいた汗の重さがもたらすのだろう。

映画館で『うまれる ずっと、いっしょ。』を観たあとで、できたらもう一度この記事を読んでみてほしい。ああ、そういうことか、とか、そうかそうだったか、とか、映画をさらに噛みしめることができるはずだ。そういう噛みしめ甲斐のある、深みと広がりをこの映画はもっている。あなたの人生とおなじように。

豪田監督は『うまれる』シリーズを2040年まで撮りつづけるのだと言っていた。生涯をかけてひとつのテーマを追うのは表現者として素晴らしいと思う。ぼくもどうやら、このシリーズとは長くつきあっていく気がする。不思議と、そういう縁を、ぼくは勝手に感じているのだ。「赤ちゃんにやさしい国へ」というテーマとともに出会ったのが『うまれる』という作品であることには、何か特別な意味がある。そう考えてもおかしくはない、でしょ?

※「赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない」が書籍になります。2014年12月中旬発売予定。

このページでただいま予約受付中です。→三輪社WEB SHOP

Facebookページ「赤ちゃんにやさしい国へ」ものぞいてみてください。↓

コピーライター/メディアコンサルタント

境 治

What can I do for you?

sakaiosamu62@gmail.com

@sakaiosamu

Follow at Facebook